日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

mixiのほうで割と近場(車で50分くらい)の場所で練習会が召集されていたので、参加させていただきました。 場所は「 山武の森テニスコート」

写真のようにオムニコートでして、私には贅沢すぎます。

ボールを打つのはぼ1年半ぶり(?)。 今日1日で1Kg痩せました。 体が動かないのは仕方ないですが、5ゲームやったら足腰がボロボロに。。 さすがに歳を感じます(笑)が、それでも楽しめるソフトテニスはやめられまへんなあ。

お世話になった、牧師ー♪さん、 さんぶソフトテニスクラブほか皆さん、ありがとうございました。 毎度「ペチッ」「ピチッ」「カスッ」てな感じで、皆さんの調子を狂わせてはポイントを稼ぐしかなくて申し訳なかったです、ハイ。

時々またお邪魔させていただこうかな、と思っています。 (もう少し足腰を鍛えておきますんで) よろしくお願いします。

Stereo誌2015年コンテスト用スピーカー 「トルネードフライ」 の応募原稿とYoutube録音です。

はてさて、一次選考を通過してくれるでしょうか、祈るばかりです。

- 音源:

- 松任谷由実 「Olive」より「りんごの匂いと風の国」(間奏カット、F/O)

- 杏里「Opus21-Disk2」より「夕なぎ」(F/O)

- Fourplay 「Elixir」より「Any Time of Day」

部屋の影響で低域の定位が右にズレています。Fourplayの最低域はちょっと苦しいです。

雑誌付録のフルレンジでこれだけ鳴れば、万々歳ですよね。

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eAlQWkfzGJs

- 応募原稿

新年、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。

恒例の1年の抱負です。

| それ以前の抱負 |

昨年は、次男の受験、転居、入学。かみさんの入院手術、仕事ではGW と盆工事、転職活動と転職して即出張の連続、年末には実家の叔母と姉の入院手術と、目まぐるしい一年でした。

趣味のマラソンのほうは、春シーズンは結果が出ませんでしたが、終盤にかけて走法を改善し、12月の湘南国際で念願のサブ3.5を達成できました。

今年は更に走法を熟成してランニングエコノミーを高めたリラックスした走りを目指すことと、仕事の面では新しい職場での業務にどんどん積極的に取り組んで技術力を発揮する年と思っています。

ということで、仕事もプライベートも、

の域に達することを目標にしたいとします。

皆様にとりましても、素敵な一年になりますように。

タグ ランニング レース 健康 Tarther Zeal

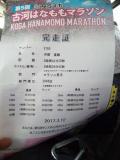

今年も、古河はなももマラソンを完走してきました。

この一年、フラットで記録の出やすいこの大会に照準を合わせて、キツイトレーニングにも耐えて練習したりレースに出たりしてきましたが、残念なことに目標の3時間半はおろか、1月に走った館山わかしおマラソンの記録すら超えることができず。

種目別順位 478/1297

総合順位 2845/7882

| 計測ポイント | スプリット | ラップ |

|---|---|---|

| Start | 00:02:38 | |

| 5km | 00:28:25 | 0:25:47 |

| 10km | 00:53:08 | 0:24:43 |

| 15km | 01:17:33 | 0:24:25 |

| 20km | 01:42:05 | 0:24:32 |

| 中間点 | 01:47:25 | |

| 25km | 02:06:34 | 0:24:29 |

| 30km | 02:30:50 | 0:24:16 |

| 35km | 02:56:51 | 0:26:01 |

| 40km | 03:29:35 | 0:32:44 |

| Finish | 03:42:20 | 0:12:45 |

今回シューズは、adizero boost ではなく、疲れの少ないasics tarther zeal 4 にしましたが、32キロ過ぎから減速し、35キロ過ぎたあたりから足が攣り始め、冷却スプレーのお世話になりつつ、少し歩きましたが、どうにかゆっくりゴールできたような状況でした。

反省会でサブスリーランナーの皆さんの意見は、塩分不足だろうと。 確かに塩分はとっていませんでした。 昨年は気を付けてとっていたのに、いつからか習慣から抜け落ちていました。 そういえば館山でも終盤攣りそうになりながら走っていました。

次回、今月26日の佐倉朝日健康マラソンでは、きっちり対策をとっていきます。

来週からの新しい職場へ通勤するための単身の前線基地へ引っ越しました。

平日はここから職場へ18Kmを自家用車通勤。 休日は洗濯物を持って自宅へ帰宅、という単身赴任生活が始まります。

結局、メインのシステムをそのまま持参しました。 6畳洋室は余裕がありそうですが机がまだ来ていないので、実際には狭いですね。

そして新しい部屋で何もないのは良いのですが、賃貸でスピーカー工作は多分全くできません。 もっぱら週末に自宅に帰った時だけごにょごにょできます。

これから定年まで9年ほど、この環境で仕事を続けられればと思っています。(契約社員に定年は無いですが)

第21回 小松菜マラソンハーフ

1時間40分54秒

自コベスト更新ならず。

キロ当たり平均4分48秒

GPSログ。。 途中おかしいけど、直線コースで修正されて帳尻はあっている気がする。

いやー、最初は良かったが、さすがにハーフレースには暑かった。 最初前について行って飛ばして疲れたので、、途中からキロ5分ペースに落として休憩モードで走ったら、風が気持ちよくていい気持ち~。 こんなレースもいいもんだ。

最後はそこそこペースを戻したゴール。

その後、秋葉原にパーツの買い出し、これがまた荷物もあったのできつかった、でも帰宅してしばらく昼寝した後の作業で満足のゆく結果が出て、疲れも吹っ飛びました。 これについては別のブログで。

今年のstereo誌コンテストから帰還した、Tornadefly。 まあまあ健闘してくれたと思うのですが、ユニットの力不足からくる低域の歪感、中高域から高域のツブが少し荒いところなど、長時間聴き続けるのは少々辛いところがあります。

そこで、完成時にも試していたのですが、FE103-solに換装してみました。

元々ハイ上がりのユニットに、このエンクロージャ形式では低域が少々不足します。

今回は、アンプのBASSを4dBブーストして録音しました。 4dBといってもある特定周波数での話で、実際はもっと大きくブーストされているかもしれません。

それでも、低域のスピード感と伸び・深さは、なかなかのレベルにあると思います。 高域が少々強調された音源なのでユニットの持つ高域のきらびやかさが全体の印象を決めている部分もありますが長時間聴いてもそれほど疲れる音ではありません。 良質なツイーターには負けます。

なお、録音機材の関係で重低域のレベルが下がって聞こえますので、その辺は補って聴いていただければ幸いです。

音源:Fourplay 「Between The Sheets」より「Gulliver」

再生:

PCM 44.1KHz/ 16bit

ノートPC ドスパラ Diginnos windows8.1 8GB,COREi5-4210M 2.6GHz

Sound Player Lilith ver.0.991

DDC JAVS X-DDC

DAC Accuphase DC-61

AMP Marantz PM-14SA v2

録音:

ZOOM H2n

マイクモード:X-Y方式

フォーマット:48KHz/24bit

を、買ってしまいました。 いつも寄るコンビニの横に「復活書房」なる中古本・中古CD屋がありまして、1枚あたり510円です。 レンタル2枚分の値段ですな。それなら買い! ってわけで。

(1)90年リリース 「NEW?S」

(2)94年リリース 「夏の惑星」

(1)は昔むかし、レンタルCDで借りてテープに録った記憶がありますが、それ以来ほとんど聞いてませんでした。 これがその時のものだとは、聞くまで気づかず・・ 懐かしい。

(2)はなかなか良いですね?。10年前のサウンドとは思えない程のリゾートサウンドを聞かせてくれます。 これで今日も乗り乗りで図面が書けます。

で、ついでに

(3)今井美樹「太陽とヘミングウエイ」

も600円だったので・・ でも、うちの奥様が 今井美樹を嫌いなんだよな?。 全曲布袋の曲ってのも確かにちょっと飽きるんですけどね。

PS:復活書房の「成田店」を発見。 帰宅して、成田に買い物に行った時には寄りたいなあ。

今まで、自作のPanasonicのWM-61Aの3端子改造+ファンタム電源対応(Shinさんバージョン改)を使って空気録音を公開してきました。音質は高域の細やかさと豊かな低域に特徴があって良かったのですが、ヒスノイズがどうしても気になっていました。

FaceBookでマランツプロのMPM-1000がどうかと呟いたところ、評判がよくなく、代わりにMXL CR21 PAIRあたりが評判が良さそうだとのことで、すぐに注文したのですが、、納品されるまで3か月以上待ってようやく届きました。

一聴してノイズの低さは満足できますし、高域の分解能はWM61A改造版自作マイクに比べて若干落ちるような気もしますが中域にかけての音痩せもなく十分と思います。

多少の指向性があるので以前より音が近くで鳴って聞こえます。 ただ、特性上も100Hz以下で-2dbほど感度が低下しているので、音の厚みという面でやや物足りなさも残るかなあ、といった感じですが、サウンドハウスでペア¥11,880円で購入できたので、コスパは良いと思います。

音源:Dianne Reeves /Bridges (1999)

4. Goodbye

https://www.youtube.com/watch?v=D8MlI0lnYPw

音源:大貫妙子 / aTTRaCTiOn (1999)←動画中の1996は訂正

5. 四季

https://www.youtube.com/watch?v=J4-hht_Dy6w

音源:Joe Sample / Old Places Old Faces (1996)

1. Free Yourself

https://www.youtube.com/watch?v=JiBHZ0PZWEA

同じ音源で、以前のWM-61改造版自作マイクの同じ音源のエア録音は、以下のURLにありますので、比較してみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=JCAB-Xh8rZM

オーディオシステム紹介

Player:Raspberry Pi 3 Model B (RS版) + Volumio2.799

DAC:(Mshow Hifi Store) ES9038PRO USB DAC

up sampling 88.2kHz/24bit

電子ボリウムで-45~-52dB付近にダウンしパワーアンプダイレクト

+ Amanero Combo384 + OP AMP換装 OPA627AU/OPA827AID

PowerAmp:(Hypex) NC400 x2 (XLRバランス入力)

スピーカー:(自作塩ビ管スピーカー) トルネードフライ + FE88-Sol

ユニット:Fostex FE88-Sol

録音:

・マイク:MXL CR21 PAIR

・サウンドインターフェース:Steinberg UR22mkII

・フォーマット:48kbps、24bit

新年、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。

恒例の1年の抱負です。

| それ以前の抱負 |

昨年は年初の2日から仕事に突入し、東北方面・北海道方面の出張でほとんどの時間を費やしました。 今年もそんな出張難民になると思いますが、そんな中でもしっかりと自分のすべき事を見極めて先手先手で実行する、プライベートでは出張先での朝ランを続けてマラソンで公認コースサブ3.5の達成を目標とし、

の年としたいと思います。

皆様にとりましても、充実した一年になりますように。

今年の香取神宮はなぜだかわかりませんが空いてました。長男の前厄払いと家内安全のご祈祷をいただきました。

4

4