日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

今日は曇りで工作日和。

昼前に開始して、昼食をはさんでさきほど終了。 終わった途端に雨が降り出した。 なかなか運が良い。

まずは穴あけから。 7mm径x80個、10mm径x166個をハンドドリルで。

そのあと、ハンドジグソーでひたすらカット。

40枚のディスク切だしまでで終了。

夕方から雨が降り出した。でも降ったりやんだりで、合間をみて面取りも実行、12枚ほどできた。

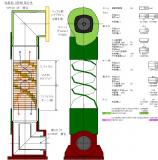

こんな感じに重ねてたあと、M6ボルトで締めあげて、周囲にスキマテープを螺旋状に貼り、VU75塩ビ管に挿入するです。

各ディスクの位相ずれ具合を調整し、ダクト開口面積を調整できます。ひねりを強くすると面積減少、弱めれば面積増大です。

本日夕刻、スピーカーコンテストの1次審査結果がstereo誌編集部より電話でありまして。 万が一だと思っていたのに、なんと通過だそうです。

相当苦労した分、内心かなり嬉しいんですが、方舟で他の友人・知人の皆さんにお会いできるのかどうかが気がかりです。。

でも折角行くのですから、 無謀にも「stereo誌8月号にカラーで載ること!」 を目標にして行ってきます。 ・・・ とはいっても、出張中の身ですから最終調整は本選直前の1日しか時間が取れないんですけどね。(涙)

PS:

応援していただいた方々、3D-スパイラルスピーカー本家のTakenaka様、そして集まれ塩ビ管スピーカーの皆様にはこの場を持ちまして御礼申し上げます。 ありがとうございました!

ようやく製作に一区切り付き、細部の調整を行っています。

なお、名称は「トルネードフライ」(Tornadefly)に変更しました。 見た目どおり空飛ぶ渦巻きです。

- 完成!

- 塗装中の乾燥待ち

- オトナシートにシリコン凸凹、サインカーブに切断、空気室内に貼り込み

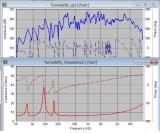

現時点での軸上1mの特性です。吸音材としてサーモウールを少々、最上部と最下部に放り込み、だいぶ音が落ち着いてきましたが、部屋が狭くて盛大に凹凸が出てしまいます。スピーカー単体ではここまでひどくないので、後日別の場所で測定するつもりです。

インピーダンスも、ダブルバスレフの定石どおり第一ダクトはF0より高く持っていきましたので、スパイラル特有のキレの良い音につながっています。

いつものとおり低域だら下がりですが、まとまりは悪くないのと伸びがあるのでどんなソースでもそこそここなします。

録音もしてみました。

音源:

- Fourplay 「Between The Sheets」より「Gulliver」

- Sophie Milman 「In The Moonlight」より「Speak Low」

https://www.youtube.com/watch?v=2OtKRn0fr7k

製作開始、まずはスパイラルから着手。

その前に、頭部をそら豆の形に変更し、作品名を仮称「豆の木」と変えております。さやに入っていない空豆がいきなり出現するのはご愛嬌ということで。

けがき。

ジグソーで述べ4時間かけて56枚のディスクを切り出し。

グラインダーで角をスムーズにならして一応できあがり。

いつもなら適当に斜めに面取りして終わるのだが、今回は低域の歪が目立ちそうなので気合を入れてフラッシュサーフェス化して歪増加を抑えたつもり。

透明塩ビ管に差し込んでみた。 この状態だとなんだかホルマリン漬けの標本みたいで、気色の良いものではない。やはり塗装してスピーカーの一部として組まれた状態でないといけないな。

続いて、塩ビ管の切断。

今回使う塩ビ管は、以下の4種類。

- VP150 頭部及び下部第二ダクト部、いずれも45°斜めカットで接合する。

- VU150クリアパイプ スパイラル収納用胴体部

- VU150ソケット4個

- 第二ダクト用のVU75管・ソケット・エルボ

今回切り出した塩ビ管群。胴体用パーツ数としては意外と少なく、あとはソケット4個のみ。

透明クリア塩ビ管は、アクリルパイプのような透明感を期待したが少し濁ったクリアであった。

塩ビ管斜めカット。手のこで貫通させて、あとはジグソー。最大45°の角度を持たせた切り込みだけど慣れると平面を意識して上手く切れるようになった。

斜めカットのケガキは、いつものようにこちらを利用。

集まれ!塩ビ管スピーカー 斜めカット

切り出した後、合わせ面を現物合わせでグラインダーで削って調整し、エポキシ接着剤で接合します。 塩ビ用接着剤も試しましたがうまく付かないため止む無くエポキシ使用です。 本来はヒートガンで溶接するのが一番なんでしょうが、買ってもうまく施工する自信が無いのでこれで間に合わせています。

現行メインSPに鎮座した3D-subakoですが、浜辺の生録の音などを聞くと、ある周波数で微妙に(気柱共鳴とは違いますが)共鳴していま す。 一般には3D-スパイラルホーンから漏れてくる音は中高域がきれいだと言われていますが、これはあくまでCWホーンと比べた場合であって、円筒を音 道に使っていることから(その内径が一定であること故に)内径を2分の1波長とする周波数が基底の共鳴は必ず付きまとうはずです。200mmであれば、 860Hz付近。 3D-スパイラルホーンをお使いの方は、一度吸音材を取り出して浜辺の音を再生してみてください。 すぐに判ります。 (ト○レの排水 管を流れる水音みたいな、いやーな音です。)(T_T)

え、? 吸音材を使えば済む事? 確かに吸音材でだいぶ減ると思いますが、そうすることで中音以下の音の鮮度は下がる一方です。 3D-subakoでようやく吸音材無しでも聴けるレベルの物になったので、些細なことでも克服してもっと音の鮮度を上げたいわけです。

さてこれを回避するには、なーんだ答えは簡単。 内径を徐変させれば良いのです。 ・・と言うのは簡単ですが、作るのは大変、大変。

例えば、ご本家Takenakaさんのページに、 「ディスク法」という作り方が紹介されています。 仕切り付きのドーナツ型円盤を多数、位相を回転させながら積層してゆく方法ですが、 これで円の径を変化させればできちゃいます。 きっと、私以外の誰か既に思いついていると思います。

その他には、塩ビ管のサイズを途中で変える方法もありますが、接合部のスパイラル仕切りをどう作るかという別の問題が・・

ということで、やはり積層方式。

3D-yadokari案です。「やどかり」君に見えますよね?

あまり枚数は増やすと大変ですし、1枚あたりの厚みが厚いと、そのぶん仕切り板部分の斜め研削量が多くなって加工も面倒になります。 せいぜい15mm厚 くらいが適当でしょうか。 仕切り板部分の1枚ごとにずらしてゆく位相は上から下まで同じにする必要もないと思われるので(もしかしたらスパイラルの動作 上好ましくないかもしれませんが)重ねる面積との兼ね合いで設計すればよいと思っています。

なぜここまで拘るかというと、φ200mmくらいのスパイラルになると、幅10mm程度の平型キャプタイヤケーブルによる方法では、どのみち剛性 不足であることが上げられます。 現行の3D-subakoもその点で不利でして、音への悪影響の程度を心配しつつ聴いている状態です。 これの打開策と しても、有効です。

ただし、ディスク法は容積効率が悪いです。今より更に巨大化必至。(汗)

先週には既に応募原稿を送りましたが、勿論これで終わりではありません。ここからの追い込みこそが大事であり、正念場です。

先週末から今週末にかけて調整してきたのは主に2点。

- 第二ダクト調整で低域~重低域のバランス・質感を追い込む。

- 塩ビ管の気柱共鳴と中域の漏れを調整する。

いずれもかなり微妙な調整になるのですが、試行錯誤を重ねて、ある程度完成形に近づきました。

- 第二ダクトの再々調整

今回の第二ダクトは、容積確保の関係と当初直管ダクトを予定していたことで、幸か不幸かL字型直管(と呼ぶべきか迷いますが)とスパイラルのハイブリッドダクトになっています。

試行しているうちに、直管/スパイラルの比率を変えることで、量感と帯域バランスの調整が可能とわかりました。これは今回の新発見です。

どういうことかというと、直管の比率を上げればダクト共振周波数付近の量感が増えるがダンプ不足、スパイラル比率を上げればダンプされ質感は上がるが量感が減退、そこのバランスの調整です。

最終的に、φ100mmスパイラルの短冊積層枚数を4枚減らし、VP75直管を60mm延長したところで落ち着いています。

更に、第二ダクトの入り口が第一スパイラルホーン出口と結果的に密接配置となり、高速ダブルバスレフに近い効果が得られて中低域の量感とスピード感が少し増しています。

- 中域の漏れを調整

低域に関していえば良いところまで来たのですが、第二ダクトと第一ダクトが近接化したことで中域の漏れが増加します。

また、塩ビ管の気柱共鳴も少し気になる状態でしたので、応募原稿でも予告したとおり、その抑止策を模索しました。 ちょうど第一スパイラルの短冊が余っており、締め込みボルトの上方に共締めすることで固定できるためこれを利用し、そこにサーモウールを適量巻き付けました。

結果としてはごく単純で手持ちの部材を追加しただけの対策で大きな効果を得られています。完全に抑え込めたわけではありませんが、やりすぎると中域の音痩せ・低域のキレの悪化がひどくなるので適当なところで妥協します。

以上、今回の対策でだいぶ煮詰まってきました。 来週は今回調整した第二ダクト部分の塗装と、ユニット背面部分フレームの鳴き止めなどを行い、一次審査通過に備えたいと思います。

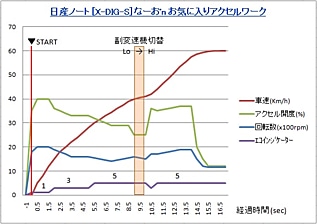

最近、ノートを乗る時の燃費の良いお気に入りアクセルワークがありますので、ご紹介。

いつものお約束ですが、ここに掲載する内容はあくまで筆者の体験と推測を元にした仮説の上に成り立っており、その内容や試した結果を保証するものではありません。 参考にする場合は全てご自身の判断とリスクの上に自己責任で実施されることを前提とします。

参考にしていただくのは嬉しいですが、メーターに目が行きすぎて前方不注意で事故など起こさぬよう、くれぐれもご注意ください。万一事故や愛車に不具合が発生したとしても、筆者には何ら責任は無いものとします。

なお、私の愛車は エコスーパーチャージャー付きの X DIG-S グレードです。SCが付かないグレードでは当てはまりませんのでご注意を。

アクセルワークのポイント

制限速度60Km/hの道路で信号待ちで赤信号-->青となっての発進加速を想定。

- 燃費を気にしすぎて効率の悪い状態でとろとろ加速するのは、却って良くない。 適度な加速でさっさと巡航速度に入れて効率の良い状態で走るのが、精神衛生上も交通事情上も吉。

- 副変速機付きCVTの副変速機は、発進時の「Lo」の状態は効率があまり良くないので、できるだけ早く「Hi」への変速を行う。

- 速度が乗ってくると、巡航速度以外ではエンジン回転数1,500rpm以下は効率が落ちるので、できるだけ1,500rpmを超えた回転数を使って加速する。巡航か、加速か、メリハリを付ける。中途半端な加速は良くない。ただし、1,150rpmのままでもゆっくり加速できてそれで足りる場合はOK。

- 具体的には、副変速機が「Hi」に切り替わった後、時速40km/L以上の加速では、エコインジケーター「5」の状態を維持しつつ、アクセルを徐々に踏み増して、1,750~2,000rpm程度になるように加速すると、案外しっかりした加速をしながらも燃費の悪化が少ないようだ。

発進からのアクセルワークの説明

添付画像は、停止状態での発進直後から、巡航速度に乗るまでの 速度、アクセル開度(%)、エンジン回転数(x100rpm)、エコインジケーター(0/1/3/5)の状態を表したイメージグラフです。 アクセル開度や経過時間は計測が難しく、あくまでイメージとして認識してください。(実際にはこれよりもう少し短時間で加速してるかも)

- 発進から20Km/h付近まで

しっかり踏み込み、交通の流れを阻害しないように加速。インジケーターは「1」ですが、時間的には短時間なので、燃費への影響もそれほど心配要りません。 - 20Km/hから40Km/h付近まで

アクセルを少しずつ緩めて、エコインジケーターが「3」-->「5」の範囲内に入るようにします。 最初にしっかり加速していてエンジン回転数も既に上がっているので、この状態でも加速感はそこそこあります。 - 40Km/h付近で副変速機の変速

40Km/hを超えないと「Lo」-->「Hi」に変速しません。 アクセル開度が大きすぎるとすぐに変速しないので、やや右足を緩める感じで、変速を促します。 変速には1秒ちょっとかかり、一旦エンジン回転数が上がって、直後に下がるのがわかります。 - 変速後、1,750~2,000rpmを目安に、インジケーター「5」の状態を維持しつつ、アクセルをじんわりと踏み増ししてゆきます。この領域では速度が乗っているからか、結構踏み込んでも「5」を維持できることを最近発見。 この時の加速感は、なんというか「ふううぅぅぅ~~っっ」という感じで、空飛ぶじゅうたんの上に乗っているような感覚です。 もちろん空飛ぶじゅうたんに乗ったことはありませんが、力が抜けているんだけどすうっと加速する感じで、「ああ、これは効率良く加速できているな」とわかります。

日常的なその他のエコ

- 前方の交通状況に目を配り、少なくとも3台前の車の状況を意識して運転する。

- 信号の多いところでは、車間距離を適度にとり、先の状況に対応しやすくする。

- 前方の信号で歩行者信号が点滅を開始したら、すぐにアクセルから足を離して、燃料カット・エンジンブレーキで減速を開始する。 速度の速い状態で早めに減速をするほうが、エンジンカット状態の走行距離が長くなるので、燃費は伸びる。 ただし、後続車に迷惑がかからないように、ほどほどに。 停止距離の調整は40km/h付近でアクセル・ブレーキワークにて行う。

- エンジンが暖まるまでは、極力エアコンをONしない(暖房・冷房とも。FANをOFFする)。こうすることで暖気時間が短くなります。 低温ランプが消えないと燃料が多少なりとも濃い目だし、アイドリングストップしないからです。

といったところでしょうか。 このアクセルワークによれば、田舎の街中で信号に引っかかることが多くても、20Km/L程度を維持することができています。 まあ、都市部では難しいと思いますので、そうした環境で運転する方は、諦めていただくしか無いと思います。

11

11