1ヶ月間、京都(舞鶴)に出張します。 その間はプライベート関係は全て休止です。(^^;;

自宅も東京から2時間かかりますが、舞鶴も京都から特急で1時間半・・ というわけで途中帰ってくることはまずないと考えています。

仕事のほうも夜に日をまたぐようなことは少ないと思うけど、ホテルでは別件のCAD図面を書かねばなりません。。

一応、ネット常時接続可能なホテルに宿泊しますが、 自宅サーバーにVPNで繋げることができると何かと便利なのですが、ホテル側の当該ポートが空いているかどうかに依ります。。

既にサーバーマシンもOS(VineLinux3.1)も変わってますし、ADSLの回線・プロバイダも会社用に別に引いています。

菅首相の突然の発表。「浜岡原発の全号機停止を中部電力に要請」

このまま浜岡原発が停止することになったとすると、それは何より日本経済の万一に備える為の「保険」であると考えるのが妥当。

震災発生から現在まで、原発推進でも反原発でも無い1市民の私が、原発に関して様々な情報が飛び交う中、思いを巡らせてきた。 これを機会に状況を分析し、今後のことをどう判断すべきか考えをまとめてみようと思う。

原子力安全・保安院によれば、想定される地震への対策として概ね2年を目処に停止するとのこと。

<浜岡原発>運転停止は「おおむね2年」 安全・保安院

経済学者の池田信夫氏がブログで述べているように、有識者の多くはこの決定に異を唱えている。 読めば夫々の言い分もなるほどそうかもしれない。

しかし待て、何か大事なことを忘れていないか?

今、東日本大震災でダメージを受けたこの状況に追い打ちをかけるように東海大地震が起きて、地震だけでなく中電浜岡原発に万一のことが起こったら、日本経済はどうなるのだろうか? 本当に壊滅的な打撃を受けて、日はもう昇らなくなる。

今はまだ、震災の被害により諸外国の援助・同情があるが東電福島原発の件ではマイナス採点がされている。 ここにもう一度原発事故を起こしたら、もうただでは済まないだろう。

問題は、今回の全号機停止という「保険」についての妥当性だ。 これはリスク頻度(可能性)とリスク強度(被害の甚大さ)を評価しないといけない。

- 東電福島原発は今回の地震の想定外な直接的な揺れに耐えて、炉心の制御棒はきちんと上昇し緊急停止したが、東海地震では直下型の恐れがあり、福島のように運よく停止できる可能性は低くなること。

これは新潟県中越沖地震の時の柏崎刈羽原発で設計加速度の2倍の加速度を受けて危険な状態を作ったことからも、十分に憂慮すべきである。 - 津波による非常用発電・給電設備のダメージの危険性を払拭するには、今まで想定していた規模以上の想定外にも準備しておく必要があること。今準備されている非常用電源の高所設置や、緊急発電車両などは応急措置であって、本当にどうあるべきかは別問題である。

- 地震で発生した地割れに使用済み燃料プールの水が直接的に流れ込み、海に流出する危険性も排除できないこと。(追記:但しこれは停止後も残るリスク)

浜岡原発には砂丘があるが、一旦放射性物質が流出したら砂丘は無力。

そして何より、1000年に1度の確率/原発運転期間40年=運転期間中の発生確率1/25 の「想定外のリスク」に準備してこなかったことへの社会からの叱責に対して、ならば浜岡ではここ30年で87%=2年間で1/17の発生確率であることから、こういう形の保険をかける決断も一つの道だと思う。

「福島では想定外の津波リスクを考慮していなかった単純ミス」と一刀両断するのも簡単だが、他の原発では別の次元の潜在リスクが表に出る可能性も十分にあるのだ。

だれでも一度自動車事故を起こせば、保険に関してしっかりリスク評価を見直すものだ。だから東日本大震災で大変な2年間だけの期間限定保険なのも理解できる。(まあ2年後に本当に再開できるかは大いに疑問だが。)

そして今回の保険は万一保険無しで発生した場合の被害者は社会全体であるから、保険料は経済社会全体でシェアせざるを得ない類のもの。そう考える一方で、この決定は政治判断そのもの。 そこに至るまでの根拠と過程については、きちんと公開してほしいと思う。

なお、この夏の中電→東電への電力融通がご破算になるとの心配する向きもあるが、夏の甲子園を秋に順延し、関西電力→中部電力へ融通、余剰を東電に振り向ければ、その分の心配は無用と思う。 もちろん、中部地区には頑張って節電していただかないといけないが。

12/17に走った みえ松阪マラソンの結果が悲惨すぎ、ブログさえ執筆する気になりませんでした。それ以降の治療の経緯は、最後に追記します。

今回、出張先の尼崎から、世界遺産姫路城マラソン2024を走ってきまして、色々と自分の中でも盛り上げて行った結果、楽しさ満載の最高のランニングイベントになったので、コミカルドキュメンタリー風(若干のフィクション含む)に残しておきます。(超長文)

レース前日

昨年3月の東京マラソン以来の、前日受付。会場は「イーグレひめじ」というガラス張りの姫路市民会館ビル。この日とマラソン当日は、全館マラソンで占有。特に当日は女子更衣室、荷物預かり所となっていて、着替えて荷物を預けた後にカーペットの上でストレッチや軽い動きづくりができたそうです。至れり尽くせりですね。

集合まで

話を前日受付に戻します。 今回、SRC-Cチームメンバー5人+1人が集結しました。(地元姫路のK女子と北海道からのご友人A女子、Y女子、S氏、K氏)但し前日に集合できたのはこのうちの4名。 私はランチタイム女子会に紛れ込むため尼崎のホテルを8時にチェックアウト、2泊する加古川のホテルにスーツケースを預け、姫路の集合場所、JR中央改札へ。

少し早めに到着し周辺を徘徊しつつ待っていると、アンバサダーのK女子+ご友人が「道路渋滞で5分ほど遅れそう」、島根から参加のY女子がほぼ同時に「集合場所の駅がわからず迷子です」「山陽百貨店に入ったら、電車乗り場に付きましたー」「Yさん、そっちじゃないです、JR姫路駅の中央改札」と一連LINEに書き込みあり。

見かねてY女子に通話すると第一声が「もぉ、わたし疲れちゃいましたぁ~」でした。 いやはやまだ何も始まっていないのに面白すぎます。

無事にお土産屋さん前の椅子で休憩するY女子を安全に確保することができました。最初から大変でしたね。笑

15分遅れで到着したK女子、ご友人と合流し早速、パスタランチのお店へGO! K女子とご友人が前を歩き、私とY女子が後ろを付いて行ったのですが、気付けばどんどん距離が離れてゆくので「Kさん、歩くの速すぎない?」「いつも仕事が忙しいからテキパキ、チャッチャとしているんだと思うよ」と、私は今日お会いしたばかりでしたがK女子の第一印象などを後ろで囁いておりました。  いえいえ決して「イラチ」だなんて言っていませんからネ。笑

いえいえ決して「イラチ」だなんて言っていませんからネ。笑

女子会+オヤジ1名

ランチのお店では、前日ですからいつもより多めに食べて良いのよ、それっ!カーボローディング~! とばかりにパスタを頬張る3女子+1オヤジランナー達。聞けば北海道からお越しのお友達の方はなんと御年60台後半! 数年前は3時間40分くらいで走られていたとのこと、スゴイ、私なんかヒヨッコですね。

11時過ぎにも関わらずお店は盛況でしたので、食べ終わるとすぐにランナー受付会場の「イーグレひめじ」へ向かい、受付を済ませました。

受付完了後

ランナー受付会場に面した広場では、マラソンイベントが行われていましたが、そこは後回しでまずは世界遺産の姫路城前で写真を撮りましょう!ということで移動。

大手門を入るとゴールゲートが見えました。そしてよく見れば人気Youtuberの三津家さんが、志村美希さん、TKD-PJよしきさんの3名が楽しそうに動画撮影?をしてました。 三津家さん、どこにでも出没してますね、人気者は大変です。昨年の東京マラソンの前日受付会場前で「やってみようー」ポーズで一緒に撮影していただいた頃が懐かしいです。

後でわかりましたが、このお三方と、SUIさん、ちゃっするひとみーさん、がスペシャルランナーだそうです。

折角なので、以前応援用に勝手に作った私設SRCフラッグを広げ、お城をバックに記念撮影を。

姫路城天守へ

イベント会場を一周して見物しているとS氏がほどなく受付を終了し到着。はじめまして! 女性陣とは明日の集合時間を確認しお別れし、私はS氏とイベント会場でエナジージェルなど買い物をしたあと、ランナー特典で配られた無料拝観券で姫路城の天守へ。

前回拝観したのは、平成の改修の前、もう10数年ぶりでしょうか。その時も凄い城だと思いましたが、こんな凄い城を400年前によく建てたな、それに難攻不落の仕掛けがたくさんありすぎて攻める気になれませんね。もし私が当時の足軽だったら命が100あっても足りなかったでしょう。

SRC日報風

●走っている時に何を意識したのか?

・パスタローディング中も良く噛んで消化良く。

・一歩ずつ上るぞペンギン

・重心を前に移動して、狭い階段を頭上注意しつつ安全第一で上る。

・話に夢中になり足を踏み外さぬよう注意。

・接地中ハムストリングは完全脱力。

●フォーム意識した結果起きた変化

・荷物を背負って上っていたので、後ろにふんぞり返りそうになるのを必死に前荷重に重心移動することで上手に上れるようになりました。

案外運動になりましたね、なんて2人で話しつつ天守から下りてイベント会場に戻ったら、楽しそうなトークショーが丁度終わるところでした。ステージ前が身動き取れないくらいのスゴイ人だらけ。特に三津家さん、SUIさんの人気がすごいですね。お二人の活動がどれだけのランナーを元気にし、自己ベスト更新の助けになっているのかが良くわかる光景でした。

レース当日

さあ、いよいよレース当日、今日が本番です! SRC-Cチ-ムメンバー全員、気合が入っておりますよー! 7時過ぎにJR改札から北口に出たオブジェの前で待ち合わせの間に記念撮影。走るゾー!と気持ちの高まりを表現してみました。

目標とレースプラン、結果

自分の今回の目標は故障からの回復半ばにつきサブフォーとしていますが、もっと大事な目標ができました、Y女子を途中まででいいからペーサーとして引っ張り目標達成に導くことです。できれば35キロ辺りまで粘りたい。(「途中まででいいから」というのは実は私の心の中にしまってありまして、Y女子には内緒でした。伝えちゃうとモチベが下がりそうだったから言わなんだゴメンね)

結果(私)ネット3時間54分11秒。

- Garminログ

サブ4はどうにかこうにか達成できました。でもペーサーは27キロで離脱したので未達です。Y女子の結果は、残念ながら目標の3:40:00に40数秒届かず残念。しかしPBを1分以上更新でした、おめでとうございます。

スタートまで

男女別の更衣室と荷物受付。女子はイーグレひめじのカーペットがひかれた理想的な環境。男子は冷たい床の地下駐車場、LINE繋がらずK氏とは連絡取れず、S氏と2人で早々に準備し荷物を預けてスタート付近のトイレの列へ、(私だけ大のほう)

どうにかイーグレひめじの入口集合に間に合ったけど、先に出てきたY女子がトイレに行きたい、ならここで分かれて行こうとなり、私も同行しました。(あくまで近くで待っていたのみですよん、笑)

列が長く、15分前の整列期限に、間に合いそうにない、ということで私は先にBブロックに入って入り口付近で待機。時間を過ぎたが3分ほど遅れてY女子無事到着。ヨカッタ、もしや一緒に走れないのではと焦りました。

スタート前に1枚パシャリ! 鼻の下が伸びてますすみません。

スタート~17km

スタートから、広い道幅に助けられ、詰まった感じはほぼ無し。水戸のマラソンよりもスムーズかも。

3キロ過ぎ辺りから、5.10〜15くらいの巡航に入る、このコースは川沿いを緩やかに遡上するので17キロ付近までは上り基調、そこからUターンして下り基調に変わります。本当は5.10で押したいけど、前半に頑張りすぎると最後に堪えるので、ここは我慢です。

誰かと一緒にフルマラソンレースを走るなんてマジラン歴9年で初めてのこと、楽しくてつい時々冗談を飛ばしたりして遊びながらリラックスして走りました。例えば、最近の私のペンギン走法やなんば走りなど、オーバーアクションで表現しましたが、それなりに楽しんでいただけましたか?

17km~25km

16キロ過ぎて、ダラダラ登りのペース維持がきつくなってきた頃、やっと17キロ過ぎのUターンを過ぎました。しかしホッと一息つく暇はありません、借金を取り戻さないとね!

下り基調でペースを5.05.に上げてみたところ、最初は少しキツそうだったY女子がしっかり着いて来ているので、そのまま行けるところまで行くことに。ここでエナジージェル一回目投入。 少し向かい風が出てきました。 のちにY女子の日報によれば、私を風よけにしていた時間があったとのこと。。ははん、あの時ですね? 左見ても後ろを振り向いても居ないので右を振り向こうとしたらY女子にボディアタックしてしまったあの時。ごめんなさいと謝るのは私の方です、自分の子供ほどの歳の離れた女子にアタックできて少々嬉しかったスケベ心が顔を出してしまいました。

実際は、風が出てきたので、あえてペースを上げて前に出て、Y女子の風よけを進んで勤めておりました。いやこれ本当ですからね~。

25km~30km

いいペースで25キロすぎまで来ました。そろそろ辛くなってきたなあ、と思っていると、病は気から、リズムが悪くなったのか、脚が後ろに流れ出したので修正すると、今度はおしり下の疲労がMAXに。お尻を最大に使ったお尻Maxは良いですが、疲労Maxはいただけません。さっきまでダイジョウブだったのに、弱いところはこんなふうに急に来るんだなと思いました。

その後、いよいよ維持できなくなり、27キロ地点で前に出ていたY女子に後ろから「ペース維持できないから、先に行ってください、ごめんね、頑張って。行けるよ!」と声を張り上げたのが最後でお別れしました。楽しい時間が終わってしまった、残念。

私の方はズルズルとペースダウン。キロ7分に落ちそうになりながらも時々止まって脚を伸ばしてスタートすると復活するので、4回ほど繰り返しました。ジェル2回目。

どんどん辛くなってゆきますが、ここでサブフォーを諦めたらY女子に悪い、CチームでOnline応援してくれている千葉のK女子に叱られる! 気持ちだけは切らさないようにしました。K女子さん、いつもありがとうございます

30km以降

ここで何となく、ハイペース時の腕振り位置から肘の角度を開いて、腰の辺りて振るようにしてみたところ、アラ不思議、おしり下への負担が減ってキロ6.10程度で走り続けられそうです。ただし遊脚の降ろしとの連動はきっちり維持し続けないとテキメンにきますね。

30キロ過ぎだったか、いつものように膝上の筋肉がピクピク言い出す。ヤバいと思ってコムレケアゼリー投入。

どうにかこうにか、とってもキツかったけどそのままのペースで、ゴールできました。今シーズン初のサブフォー、ようやく達成です。嬉しさより安堵感のほうが強かったです。ゴールしたら、Y女子が15分も待っていてくれました。どうもありがとう、ご心配をおかけしました。

ゴール後

股関節、骨盤周りがガチガチで腰も痛くて辛かったですが、歩いているとK女子がなんとゴール後に脚が攣りS氏が肩を貸してました。頑張りましたね、体を労ってあげてください。色々お世話いただきありがとうございました。

【所感】

終始、ペンギン走り、キックを抑制して脚を早く離すを意識して走りましたが、今回も大失速でした。が、トイレには行きたくなったけど気のせい作戦で乗り越え、2回目の膝ピクピクも気のせいでクリアできました。何より新たに習得した腕振りと遊脚の降ろしとの連動は終始、私の走りをサポートしてくれました。今後もこれを活用してゆこうと思います。

オンラインで応援いただいたTさん、Fさん、応援ナビにたくさん声援をいただき、ありがとうございました 感激です。 ほかにも多くの方々が応援いただきました、どうもありがとうございました。

とても面白おかしく、楽しい2日間でした。 昨年の東京マラソンが家族と過ごした夢のような時間だったのと対局の、今回でしか得られない貴重でハッピーな時間を過ごしました。 こんな楽しみ、マラソン以外ではなかなか得難いです。

(追記)シーズン中の故障と治療の経過

ここで、10/末の水戸黄門漫遊マラソンで発症した、ハムストリング付着部の違和感とその後の治療、回復状況について記します。 静養していても良くならないし、走る時は負担がかからないようキックを抑えた走り方に変えていきました。 それでも治らず、本命レースのつくばマラソンはDNFで応援隊、みえ松阪マラソンもまたもや30kmで大失速で昨年は終わりました。

12/17みえ松阪マラソン後の日記から

みえ松坂マラソンは、トイレも2回お世話になり、ランメトリックのセンサをボトンし紛失。タイムはネット4時間16分21秒、水戸黄門漫遊マラソンと同様の散々な結果でセンサだけでなく自信も失いました。

まあ練習もできていませんでしたし(11月は100kmに届かなかった)、ハムストリング付着部の違和感・痛みが治っていない状態でしたし、仕方ないかな。

12/26、仕事を休んでゴッドハンドの鍼治療を受けてきました。 S.T.I.白石鍼灸院チーフトレーナーの橘広造先生の、佐倉治療室:。

橘先生のすごさは、上記Tarzanの記事にもあるとおりです。私の治したいところはハムストリング付着部の違和感なのですが、自分の予想通り腰椎分離すべり症の腰から来ていると。 腰回りの筋肉がガチガチに固まり、それが上体や下肢にも及んでいて、結果として坐骨神経を圧迫し痛みが出ていたようです。

- 施術は3Stageで行われました。

- 第1Stage:上半身から腰回りをほぐす鍼。その後10分間の温熱が終了すると驚くほど上体が軽くなっていました。腰の曲げ伸ばしで確認して、との指示。

- 第2Stage:次に腰椎周辺、背面だけでなく大転子と股関節の間を重点的に。そしてハム付け根付近。その後10分間の温熱でしたが、その最中に腰が痛くなりモゾモゾしました。効きの良さが表れて早くも好転反応が出てきたようです。腰と膝の曲げ伸ばしの指示。

- 第3Stage:これで終わりかと思っていたら、「最後に打っておきたい鍼がありますので」ということでおかわり。まさにハム付け根の患部の奥深く、「確かな手ごたえを感じながらやっています」とおっしゃるとおり、こんなに深いところまでやってくれるのかと思うとともに、ズーンとくる痛みが効き目を予感させてくれます。

施術中「来ていただいて良かったと思います。」と先生もおっしゃるように、これは鍼治療が一番効果的なのでしょう。自分でもわかります。

ほぼ1時間、じっくり施術いただき、初診料3千円+施術料8千円でした。ゴッドハンドの施術ですから、私はとってもお安いと思います。なお初診料はどの白石治療院にかかっても1回だけ、とのことです。

- 終わって駐車場まで徒歩が股関節周りの神経痛で辛かったです。帰宅後も腰痛があり、2~3時間横になっていたら収まってきました。

こうした好転反応は2~3日で収まるようです。今日は風呂にも入って良く、温めてくださいとのことでした。

- 肝心のランニングはどうなるのか。しばらくは、体が軽くなっても今以上に負荷をかけないように、とのことでした。要するに血行を良くするランニングから始めて、負荷の上限は現状まで。

次回まで出張続きで2月下旬まで再診できない事を伝えると、予約を入れたらその1週間前くらいからなら負荷を上げても良いです、そうすることで再診時に負荷を上げた時の様子もわかります、とのこと。

年末~年始

年末は針治療の効果もあり、静養しました。 年明けから、できるだけ毎日、6km程度の短い距離で刺激を与える「治療ラン」を開始。走って刺激を与えて、休んで回復させる、このサイクルの頻度を上げることで回復を早めてゆきました。 徐々に回復に向かい始めた感覚を得ました。

尼崎出張中

出張先でも治療ランを継続。週末の20kmペース走などこなせるようになってきた頃、ハムストリング付着部の違和感は、結論として、筋肉の過度の緊張による坐骨神経の圧迫が原因ということに気づきました。

そんな折にSRC-CチームメンバーのT氏から「トリガーポイント」というフォームローラーの使用を勧められ、ミニタイプ(でも25cmほどあります)を購入し試してみたところ、よくほぐれて調子が良いです。調子を上げて姫路城マラソンに臨むことができました。Tさんは私の救世主です、ありがとうございました。

今後のラン

3/18に板橋シティマラソンを入れています。 ハム付着部の違和感、坐骨神経痛とも上手に付き合いながら、これに向けて練習量と質を戻してゆこうと思います。

SRCは昨年5月末に入会しました。3月のレースを終えたら退会しようと思います。1年にも満たない期間でしたが、色々な刺激をいただきました。 また皆で集結して走りましょう!

年末から計画していた、不平衡/平衡ラインプリアンプ。 この3連休を利用して、パーツ買い出し、実装設計、製作、バラックでの音出しまで駆け足で漕ぎつけました。

- 買い出し

初日は買い出しから。 ケース以外は大体2台分のパーツ購入で、2万円オーバーの買い物になってしまいました。 抵抗はKOAの1/2W金属皮膜抵抗、ボリウムはマルツのR1610G-10Kを擬似Lパッド接続で使用。コンデンサは、日本ケミコン。 高価なオーディオグレードは使わずに始めてみます。

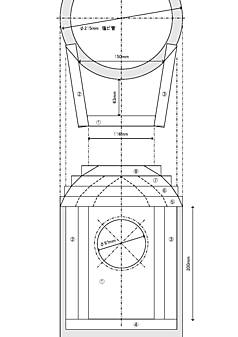

- 実装図

回路図はぺるけさんのを継ぎ接ぎで行けると思うので、タカスのユニバーサル基板 IC-301-72 への実装図から始めています。この基盤は、予め使いやすいパターンになっているので、どう配置しようか考えるだけでも楽しいですね。 以下の図は、音出しまでの修正済みのものです。

- 組付け

組付け順としては、まずは上面に配置するジャンパ線から。

コンデンサの大きさを全く考慮しないでレイアウトを決めてしまったので、抵抗の上にコンデンサが覆いかぶさるという不格好な姿に。

- 回路チェック

テスターしか持っていないので、チェックといっても電圧くらいしか見れません。 DC24VのACアダプタをつないだところ、FETが異様な高温に・・ 設計から再確認したところ、2SK246は脚の1番と3番が2SK117と逆順だということを失念していました。

そのほか、いくつか間違いがあったものの、無事に電源がまともに入るようになり、思い切ってパワーアンプに接続。無事に音がでました。

- 音出し最初の音質

ぺるけ氏のサイトには、アルミ電解コンデンサの酸化皮膜の自己修復が進みまでは音が落ち着かない、20~30時間は経ってから評価してほしい、とあります。

それでも始めから低域~高域までどこも特出したところが無い聴きやすい音でした。 鳴らしているうちに少しづつ、細かい音が出てきたように思いますが、今のところは解像度などまだまだというところです。

- 今後の予定

買ってきたケースに入れることと、細部のチューニング、オーディオグレードパーツへの交換など、地道に進んで行こうと思います。

- アッテネータへの交換(追記20180113)

製作後に100時間以上のエージングを終えたプリアンプを試しています。

うーん、どうにも霞がかった音でして、これはどうにかならないかと思案して、ごとうさん式アッテネーター(テスト版)の登場! 写真のようにバラックのままですが。。

これはすごいです。 ベールが2枚ほど取り去られたように、音像、音場、厚み、高域の細やかさ、全てにおいて自分史上最高音質が聴けています。MarantzのPM14SA-ver2に戻ることはもうあり得ませんね。

ここまでくれば、現在テスト版のアッテネーターをきちんと完成版としてコンパクトに作り直して、プリアンプのコンデンサをオーディオグレードに交換して、箱に入れます!

いやー、最高!!

先日のブログPioneer製USB型ノイズクリーナーを追加したあと、ゴキゲンなRasPiオーディオ。

不平衡/平衡ラインプリアンプ計画が再浮上しています。 現在の状態は以下のように相変わらずバラックですが、計画実行後にはきちんと金属ケースに入るはず・・

ここらで今までの経過を少しまとめておきます。

発端

そもそも、オフ会にも携帯できるくらいの音の良い小型デジタルアンプが欲しい、その一点から始まりました。 わが単身居室のプリメインアンプ、marantz PM-14SA ver2、音も悪くないのですが、RasPiオーディオで音の入り口の品位が上がり、出口もFE88-solでかなり細かい音が出るようになると、marantzアンプの高域の独特で少々癖のある音場感が気になり始めます。 どうせなら、これを超える音の良いアンプ! 欲が出てきてしまいました。

D級パワーアンプユニット

- D級パワーアンプユニット購入とパッシブプリ で購入した、Hypex UcD32MPと、Facebookのごとうさんによるロータリースイッチ2個の組み合わせによるパッシブプリの劣化テスト版。 これは実に素直な音が出ます。 でも、力感などはもう一息といったところでした。

リレー式リモコンパッシブプリ

- リレー式パッシブプリの設計

- パッシブアッテネータは難しい。平衡変換ラインアンプ

に書いたように、リレー式はmbedで書いたクライアント/サーバープログラムもうまく動きましたが、ノイズやクロストークなど音質的に問題が多く実用を断念しました。

不平衡/平衡変換

上記の平衡変換ラインアンプのブログで記載した、DRV134を使った変換基盤。 当初、リレー式アッテネータをつないでいたので音質的にぱっとしませんでした。 でも、ごとうさん式アッテネータ劣化テスト版に戻してみたところ、力感のある音が出てきてびっくり! これはまだまだ潜在能力を引き出せてない、そう感じます。

実行計画

プリアンプを作ろう! のサイトを参考に、FET式ディスクリートプッシュプル、平衡/不平衡変換プリアンプを作りたいと思います。

実際に参考にするページは、

まずこちら と こちら(ボリウム追加個所) 追加でこちら(基板実装設計)

それとトランス使用のこちら と こちら

加えて、AKI-DACのこちら と こちら も平衡バッファ回路と電源周りで参考にします。

ちょうど手元に、マイクアンプの制作用に買ってあったFET、2SK170-GRが12個くらいありますので、これを選別して特性の近いペアを2SETピックアップして使おうと思います。

選別のツールとして、amazonでこれをポチりました。

さあて、まずは回路図をきちんと書くことからですが、マラソン練習の合間にするので亀のように遅い歩みになると思います。

夜な夜な、少しづつ作っています、次期3D-スパイラルホーンSP。

実験機のつもりですが、結構マジメに設計して狙ってます。

で、本日仮組みで音だししました。ダクト共振周波数は40Hz台のつもりでしたが、実際はもっと高い感じですね。

仮組みなので空気漏れも多く、ビニールテープで塞いでいますがやはり低音は不足気味。 きちんと接着しないとだめですね。 仮測定では、50Hz未 満はレベルがかなり下がるものの、3D-ELBIW-Rよりは出ていると思います。 その分、100Hz付近は少し引っ込んだ感じです。

仮組み状態。ロボット君って感じ。 上に乗っているスパイラルはもう片chの方でして、大きさを判り易くするために乗せてみました。

は、VP200塩ビ管に挿入する時の様子。 何せ6mm厚のキャプタイヤケーブルを13周巻いています。

これだけ大きいと、最外周までキャプタイヤで固めてしまうと、とてもじゃないけど挿入できません。 よって今回は、最後の1周(厚みにして2mmくらい) 分は「すきまテープ」スポンジを使いました。 これでも結構硬かったので、エポキシ接着剤での接着は止めました。空気漏れはないと思いますが、低音の音質 に若干悪影響があるかと思います。 実験が終わったら、接着するかも・・

さて、年末に向けて、もう少しきちんさせて評価しなくちゃ。

仮組み・未仕上げ状態のまま、スタンドとエンハンサを作って置いてみました。 部屋が思いっきり散らかってますが(笑)。

また、28日の書き込み時はスパイラルをVP200管と接着していなかったのですが、やはりスパイラルの仕切り自体が振動していたので、本日接着しました。

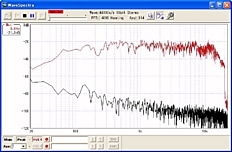

F特も測定してみました。

sinスイープ (120sec、ステレオ2m)です。 30?40Hzのレベルが3D-ELBOW-Rよりも明らかに(10dbくらい)上がっていまして、聴感とほぼ一致しています。

200Hzのディップは、バックロードホーン特有のものに近い感じですね。。

現状ではスパイラル管と空気室の箱は接着していなくて、ビニルテープで空気漏れを抑えている状態です。 思っていた以上に音が良いので、このまま仕上げてがっちり固定するかどうか、迷います。

3Dスパイラル・ホーンスピーカーの、愛称「ロボット君」ですが、やっぱりこれでは格好悪いし、中高音もそれなりなのかな、と思います。

いろいろ考えましたが、今回は MAKIZOUさんに18mmのス?パ?・シナアピトン合板のカットを依頼し、本格的な頭部を作ってあげようと考えました。

頭頂部は塩ビ管の部分にかかるような形で、前方が狭いくさび形にすることで、定在波を抑えます。 そして御得意の球面加工・・ 今回はカットを自分でやら ない分だけ、サンダーでの球面仕上げに手間を掛けられそうです。 何だか小鳥の巣箱のような感じですね。 これからは「巣箱君」かな。(笑)

MAKIZOUさんから、どのくらいの見積りが出てくるか、興味津々。

まだ仮組み状態ですが、前作3D-ELBOW-Rとの音の比較で以下のような長所/短所があります。

【長所】

1、低音の伸び

音圧は低いですが、前作では「すかすか」で全く出ていなかった40Hz付近も出ています。クラシックやジャズを聴くと、音の下支え感があって、安心して聞けます。

2、中低域の暴れの減少

中低域のつながりが滑らかになって、聞きやすくなりました。 100Hz付近はバックロードホーンの音に近いです。 けれども、ブーストされたような歪み感は相当少ないです。 スパイラルホーンの低音は、本当に聞き易い音です。

3、中高音の歪み感の減少

前作では空気室の共振など耳に付くため吸音材をかなり入れていましたが、今回は頭部を25mm厚の「ひば」端材で組んだことと、ユニット背後にパイプの筒があって音を拡散してくれるため、吸音材なしでもイヤな音が少ないです。

まだバッフル面の面取りもしていないのですが、ユニットを面の中心から少しオフセットしたのも、反射周波数を分散する効果が多少あるのかもしれません。

【短所】

1、音がソフトになった

中高音だけでなく、ホーンロードがかなりかかっているので、低音がソフトになりました。 聞き易いのはよいですが、ティンパニやスネアのアタック感は減退しました。

2、解像度はバッフルが大きめのせいか、少し減退しました。

3、音の遅れ感

今のところは、バックロードホーンにありがちな、低音が一テンポ遅れる感じはほとんどありません。

4、大きさ

本体だけで、W270 x H360 x D320mm あります。 スタンドを作るともっと高くなる。 一般的なバックロードホーンは幅が狭いのでスペースの有効活用ができますが、これは幅を取ります。 その分開口部がユニットに近いので音像はコンパクトですが・・

【総括】

当分、メインはこれでいけます。 それだけ安心して音楽に浸れます。 これから細かい煮詰めが楽しみです。 頭部球形箱に入れ替える案もあるのですが、音質はこれで十分だし、どうしようかな?。

5

5