2014年stereo誌スピーカーコンテストの応募に向けて、諸々の調整をしています。

パッシブネットワークも確定し、ツイーターPT20の実力も見えてきたところで。。

どうもこのスキマが広すぎる気がして仕方ない。。

PT20ツイーターのマウントプレート中央リングのスキマです。このリング部分でドーム振動板エッジをフェルトリングを介して押さえているのですが、広すぎて抑えきれていない気がします。

バッフル前面取り付けの場合にここにスキマがあると、背圧がこのスキマから抜けて低域だけでなく高域も汚してしまう可能性がありますね。

そこで、3本の脚の部分をヤスリで少し削って、スキマを半分程度にしてみました。 測っていないのでコンマ何ミリなのか不明です。  もしマネして壊しても責任は持てませんのであしからず。 リングの裏に鉛シートを張る方法もありそうです。

もしマネして壊しても責任は持てませんのであしからず。 リングの裏に鉛シートを張る方法もありそうです。

そして、このプレート自体も弱々しく、同梱のスポンジシールだけではどうにも心もとないので、裏にエポキシパテで埋めてみました。 スポンジシールを貼ってバッフルに固定してみたところ、実にしっかりします。

水性クリアニス6回塗り仕上げのバッフルにキャップスクリューで留める。バッフル側は鬼目ナットをねじ込み済み。

この加工後の音質は、いやぁエージングの効果もあって変わりましたよ。暴れが減った気がします。まあプラシーボ効果の可能性も否定できませんが、これで雑誌付録のツイーターとは到底思えません。

パッシブネットワークの各素子にはユニット代の倍以上の金額をつぎ込んでますが、それだけの価値のある音が出ます。いやもうビックリ。

その変わり7KHz付近のピークが出現。 これはこの改良の前、エージング後の測定でも出てました。

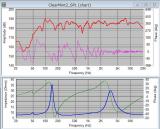

(画像追加)「クリアミント」の最終特性です。

実はもう応募書類もほぼ書き終えました。

過去3度書類審査を通過していて、通る書類のコツみたいなものはわかっているつもりです。

しかし昨年からレギュレーションが変更され、受賞歴があるので「匠部門」という およそ私の実態には似つかわしくない部門への応募となるため、通るかどうか全くわかりません。

そんなわけで、原稿自体はまだ公開しないにします。 一次審査応募期限の9月17日を過ぎたらPDFで貼るかも。

なお、作品名は「クリアミント」に決定しました。

スピーカー台と、subako-HSの下部クチバシ用の材料(シナランバーコア)を、北零WOODのバーゲン品で手配しました。(t30mm、W300mm、L600mmのもの) 今週中に入荷するかなぁ・・ 次の週末が勝負です。まだ設計もできていません。頭の中の構想のみ。

台のほうは、オフ会などにもかさばらないように、左右を重ねて運べるようにしようと思います。 材料が軽量なので、音質はそれほど期待できません。(笑)

先日製作した、スター-Solのバッフル塗装とF特の測定をやってみました。

塗装は水性クリアニスを10回程度塗り。

測定のほうは、いつものように狭い部屋で適当に測定しているため、参考程度にしかなりませんが一応載せておきます。

- ユニット特性どおりのハイ上がり。 バッフルに15度の迎角が付けてあるためこの程度で収まっているが、軸上で測定したらもっと顕著に出る。

ツイーター付きは10KHz以上でほんの少しレベルが上がっている程度だが、聴感では指向性がブロードになるぶんSolの高域のきつさをマイルドに拡散してくれる感じ。

いつもの測定と異なり、PCの標準マイク端子に入れて測定したので高域が減衰しているが、実際にはもっと伸びていると思う。 - 星型バッフルは、ScanSpeakの付録ユニットの時はちょうどよかったけれども、中域の張っているFE103系では1~2KHz付近にピーク、いやむしろ丘ができてしまった。 これはヘッドを作り直さないと治らないから仕方ない。

- 低域は175Hzのfd2ピークは以前のスターでもあった通りで、本来なら押えたいところだが。 また、ダクト出口音圧では、ダクト面積を広げたことで中域の漏れがオリジナルのスターよりも増えてしまっている。

というところでハイ上がりは仕方ないとしても、 やはりベストな箱では無いなあ。 もっと時間をかけて新作すべきなのでしょう。

完成直後のクライミント2は、ダクト面積が大きすぎてゆったりめの低域でした。

スピード感あってのゆったりは良いのですが、スピード感が落ちていたので不満があり、スパイラルの位相(捻り)を180°/6枚 → 180°/5枚 に捻ることで、面積を30cm2 → 24cm2に減らしたところ、スパイラルらしいスピード感が出てきました。

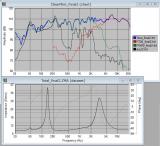

良い感じなので、ARTAとLIMPで測定し、SpeakerWorkshopにインポートしてみました。

低域は部屋の影響を強く受けていますが、50Hzまではしっかり出ていますね。 実際は40Hzまで実用になっています。

録音もしてみました。 こちらに掲載しています。

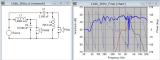

ネットワーク回路は以下のクリアミントのものそのままです。(右側のF特はシミュレーションのもので実機測定結果ではありません)

2014年stereo誌コンテスト応募作品「クリアミント」のスパイラル部の口径アップによりL/D比を小さくし、低域輻射域を拡大した改造を行い、「クリアミント2」としました。

完成後の音質は、元々よかった中高域にスパイラルの本来の低域の厚みが乗って、バランスがよく聴きやすい音になりました。

実質シングルバスレフなので低い方はサイズから想像するほど伸びていませんが、低域の厚みが出たことで全体のバランスも良くなり、フォアプレイのフュージョンが気持ちいいです。

ただし、この非力なユニットにスパイラルの位相30°/枚、ダクト面積30cm2は少し大きすぎるようで、低域のスピード感がなくゆったりした音質です。

もう少し位相を捻って、36°/枚、24cm2程度にしたほうがよさそうです。

一次選考を通過したので、本選に向けて細部の調整をしたいところですが、単身赴任先への引越しを明後日に控え、とてもじゃないけどゆっくり音の調整をできる状態ではありませぬ。

けれども、どうしても気になりやっておきたいことがあり、本日やっつけました。

塩ビ管、特にVP管は厚みがあり、ソケットの寸法公差の関係で、差し込む管の先端部分を削らないと、きっちり最後まで入りません。

今回、全ての直管のソケット差し込み部分はグラインダーでやや細く削ってあり、普通の接続部分はこれでOKです。

しかし、上下に空気室を仕切る仕切り板を挟み込む部分では、差し込み長が短いため削りを少な目にしないいけなかったのに、削りすぎてガタガタ、すっぽ抜け状態になってしまいました。

ここでまたエポキシパテの活用です。 見える部分にはマスキングテープを貼り、パテを薄く延ばして、エポキシがくっつかないように上からコンビニのポリエチレン袋を切った短冊を巻き付け、ソケットに挿入します。

上から体重をかけて少しよじりながら、パテを伸ばすように圧入。 一旦引き抜いて、ポリエチレン袋を剥がし、マスキングテープを剥がしてから、硬化を待ちます。

これでかなりしっかりしました。 全くガタつかないし、上のほうを持ってもすっぽ抜けません。良かった良かった。

5年ほど使っていたソニーのMDR-EX510SL、そんなに高音質ではなかったものの、普通の音が出ていたので愛用していました。

そうこうしているうちに、転職して車通勤メインになり、出張も少なく、ポータブルオーディオを聴く機会は激減。。 尚更、音の良いイヤホンに更新しようという意欲も無くなりました。

しかし最近、マラソンの練習の時にお気に入りの松岡直也を聴きながら走ると、大変調子が良いので、イヤホンの更新を考えることに。。

色々物色しているうちに、XiaoMi Piston とやらの音質が良いとの評判を目にする。 ただし中華製で偽物も多く注意が必要と。

ならば最新モデルを買えば偽物も少ないだろうと、XiaoMi Piston4 をポチってみました。 amazonで3,000円なり。

BA(バランスト・アーマチュア)型の中高域と、ダイナミック型の中低域の2ウエイタイプでこの価格は破格です。

amazon primeで注文して翌日受け取り。 早速聴いてみました。 いや、こりゃ反則でしょう。 高域のツブ立ちも音の広がりも、MDR-EX510SLの完敗です。 低域が強いのでスマホのイコライザで少し落とすと全体のバランスが整います。

聴きこむと、中域の分解能が今一つでボーカルのフレッシュ感が低めですが、この価格でそこまで求めてはいけませんね。 正直いうと拙作のスピーカーTornadeflyが勝っていると思うのはボーカルくらいで、他は全てかないません。

これで3千円とは、、おそろしい価格破壊。 二人の子供達にも買ってあげることにしました。

なお、リモコンマイク付きでマイクは普通に使えますが、リモコンは音量Up/Downは機能しませんでした。(Androidスマホ+PowerAmp) STOP/RESUMEと、SKIP/BACK はちゃんと動きました。

3

3