本日、Stereo誌スピーカーコンテスト2015視聴会・表彰式に行ってきました。

いつもの天丼をいただいて縁起を担いでから、向かったのですが。。 残念ながら私はテクニカルマスター賞はいただけませんでした。

広島オメガの会の、アールefuさんが見事に受賞されました。おめでとうございます! そのほかの受賞者は、12月19日頃に発売のstereo誌2016年1月号でご覧ください。 視聴者の選ぶスピーカーの結果や、私の作品への寸評楽しみにしています。 それにしても1次審査通過が22作品に絞られていて、通過しただけでも奇跡的ということですねこれ。

そして何より全作品、前のステージで鳴らして視聴者の皆さんに聴いていただけたのは良かったですね。 もう少しボリウム上げて聴きたかったですが。。

授賞式終了後の雑談の中で、審査員の小澤さんが、私の作品も良かったです、あそこまで良く調整されましたね、とおっしゃっていただけまして、とても嬉しかったです。

ジャンク市は、順番が遅くて大きなものしか残っておらず辞退しました。 12時半ちょっとすぎに行ったのですが、速い人は12時前から並んでいたらしい。

その後、アールefuさん,たてちゅうさんと3人で東京駅地下で軽くお祝いを兼ねて食事会に行きました。 アールefuさんは明日のミューズの方舟スピーカーコンテストを聴きに行かれるそうです。 私はどうしようか、まだ考え中・・

(追伸)視聴曲の予想は外れました。 昨年と全く同じでした。 曲間の無音が長くなっただけ。

(追伸その2)先日のブログにコメントいただいた、のせさんともお会いできました。 なんと私のちょうど真後ろの席に着席されていて、少しお話できてこれまた嬉しかったです。

不思議なことに私が座った、後方左側近辺には今日エントリーとなった方が多かったです。引力でしょうか? ・・おそらくオメガの会のお二人の引力かと。

のせさんの作品、前作同様、TearDropの音の良さがわかりました。 次回作も期待しています!

(追伸その3)たてちゅうさんが撮影されたYoutube動画がアップされています。この記事のコメントにURLリンクがあります。

土日2日間かけて、先日仮組みし音出し開始したコンテスト用スピーカーの塗装をしました。 まだ最終仕上げ前ですが、9割方完成ということでイメージは十分に伝わるかと思います。

胴体部分の塗装。水性クリアニスに着色ステイン(ブラックオリーブ色)を25%混合して10層、塗ってはサンダーがけの繰り返し。

ヘッドの塩ビ管と他の中間板は下地目止め処理後にラッカースプレー。

宵の明星/明けの明星をイメージし、水平線付近の明るさから、地上の森の深緑と、紺碧の青を組み合わせ。

作品名をまだ決めていませんが、「明星」か「宵の明星」「Evening Star」あたりを考えています。

バッフル板はいつものようにサンダー掛け後に無色クリアニスで10層塗り。

胴体部分、深い森の緑っぽい色が出てるかな。 ムラやアバタは手作りの味ってことで・・

締め上げ用の5本のボルトには、防振の為に鉛シートをスパイラル巻き。

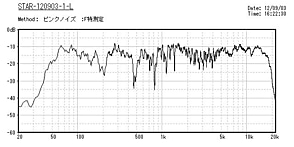

ピンクノイズでの測定。狭い部屋の影響が大きいので参考程度で。ディップも目立つけど聴感上は感じないし、パンチは無いけど歪の少ない低域です。

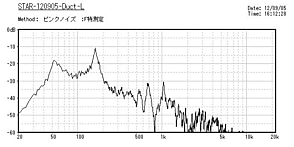

ダクトにマイクを置いてのF特。スパイラルにより40~180Hzまで実用的な特性。fd2の山を抑えたほうが良いか?

また、例によって中域は盛大に漏れていますが、前作Kidsで感じた中域の分離の悪さはあまりありません。 これは逆ダブルバスレフの効果か、星型胴体の効果かよくわかっていませんが、良い傾向であることは確かです。

ところで、今年のstereo誌コンテストの受賞式は10月27日(土)で、表彰内容は

- グランプリ

- 準グランプリ

- グッドサウンド賞

- グッドデザイン賞

- ステレオ賞

- 他

となっています。

この中から、このスピーカーが狙えそうなのはグッドデザイン賞狙辺りかな。 音もそれなりに良い音になってきたので、入賞目指してまずは1次選考の通過のために書類を書き上げて投稿しないといけません。9月11日(火)必着。 まだ間に合います。

(追記)

まあ、コンテストはともかくとして、久しぶりの新作。今年の秋の塩ビ管オフ会で、これをお披露目できるのは嬉しいことです。

鋭意製作中のコンテスト用スピーカー。 仮組み・音出し開始しました。

内部吸音材無しでは、何となく抱いてた音のイメージに近いような、そうでもないような音。

低域は、ダブルバスレフよりも軽快な音質で、逆ダブルバスレフの特徴なのかもしれない。 その分、深い重低域は控えめだけど低い方にも粘り強く良く伸びている。 けれども決してスピード感のある低域では無い、良くも悪くもバスレフの音。

また、逆ダブルバスレフの場合は、ダクト共振周波数の計算式のC2=SQRT((V1+V2)/V2) 部分は無くても良いのかもしれない。 第一ダクト共振で抜けてきた低域は、それより共振周波数の高い第二ダクトを素通りするため、第二空気室の空気ばねはあまり効かないので・・?

ということで、内部スパイラルのディスクを3枚抜いて、共振周波数を10Hzほど上げてみたり、調整中。 積層ディスク方式のスパイラルは、こうした調整ができるのでかなり便利。 ケーブル巻付け方式では調整はほぼ不可能だからね。

高域は、割と綺麗な音質で耳障りではない。 毎度のことだがシナアピトン合板のバッフルが効いていると思う。

ヘッドや胴体や、その他至る所が振動しており、特にピアノ音が内部で共鳴している。 これからあちこち、制振や吸音、共鳴防止対策を少しずつやっては外しのトライアンドエラーの繰り返しが続く予定。

一応グランプリ目指して頑張るけど、この音だとちょっと厳しいかな。。

昨日設計をまとめたスピーカーの製作を開始。まずはいつものように内蔵する3Dスパイラルダクトから。

朝からケガキを開始して、10時過ぎからカットを始めて、途中昼寝したり休みながらやったので夜の7時過ぎにようやく終了。

毎度のことながら、暑さと粉じん、そして蚊と闘いながら、汗まみれ粉まみれの切り出し作業だった。

今回はとても柔らかいホワイトウッドだったので切り出しは楽だった。その分、仕上がり状態は荒く、組み立ての際にボルトで締めあげても空気漏れが出そうな感じ・・ まあ仕方ないね。

スパイラル内径110mmは、各ディスクの段差部分の削り込みに使うディスクサンダーがぎりぎり使えるサイズと判明。これ以下のサイズでは今回の製法では製作困難。 アブナイ危ない・・

出来あがったディスク群の片ch分をM6寸切ボルトで締めあげてみたら、なんだかケバブに見えてきて食欲が湧いてきた。

続きは今週の仕事が暇な時と週末で実施予定。 とにかく音だし出来る状態にしないと調整が間に合わない!

一昨日より製作を開始したコンテスト用のスピーカーですが、 板取りを考えていたら手持ちの材料では足りないと判明。

あと、占有面積の大きさも、完成後の使い難さに繋がるので、残念だけど設計方針の変更です。

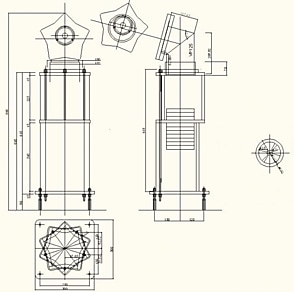

手持ちのVP200管を外筒に使用。 全高999mmはレギュレーションぎりぎり。 この設計なら部品点数も少なく、塗装も分解してできるので楽。 何より分解して再利用可能な塩ビ管であることがメリット。

課題は内筒の固定方法。 さすがに宙ぶらりんでは、もし1次審査を通過した時に輸送中に外れる危険性が高いからね。

以上、少し面白みが無くなったけどその分、音の傾向が読めるのでまあいいかな。

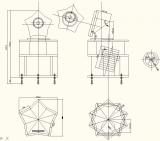

3日前に設計変更して塩ビ管使用のトールボーイ型にしたばかりですが、またまた設計変更です。 元設計の星型キャビをスリム化したトールボーイに。

この案なら、「なんとなくツマラナイ」感を払拭して、モチーフどおりのインパクトあるデザインと、音の調整の容易性を確保できそう。

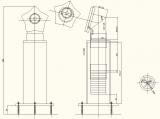

星型の胴体をスリムにしたトールボーイ型。M8ボルト5本で締めあげ一体化

- V1/V2=7.9L/6.8L

- fd1/fd2=58Hz/113Hz (逆DB)

ヘッド製作、部材切出し完了したところ。 VP125塩ビ管の52.5度(37.5度)の斜めカットは、いつものようにこの方法で実施。

バッフル板はシナアピトン合板18mmx2枚合わせ。これでVP125塩ビ管と高剛性で接合。背面の音抜けは重要なので逃がし面取り施工。

ヘッド組み立て完了。最近はコンパクトで高剛性で音質も優れたこの組み合わせがお気に入り。

あとは27日に板材が入荷するまでの時間は先行してヘッドの仕上げをやっておく。 入荷後は、胴体の切断~組み立てを行い、一気にテスト音出しまで漕ぎ着けたい。

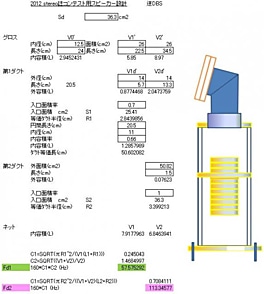

先日モチーフを考えたスピーカーの設計を、ようやく開始しました。大体固まってきたかな。

逆ダブルバスレフ・スパイラル。

逆ダブルバスレフとは、第1ダクトの共振周波数のほうを第2ダクトのそれよりも低くすることで、中低域の中抜け感の少ないダブルバスレフ方式です。

まあ、見方によっては第2空気室は単なるホールディングチャンバーとしての役割しか無いかもしれませんが、第1ダクトとしてスパイラルを使うと中高域の漏れがかなり目立つので、それを抑制する効果は期待できるのです。

胴体部分の板材は、t15mmのシナベニヤ。

第2空気室は上下逆に取り付けることも可能な設計とし、コンテスト終了後もフレキシブルなテスト用スピーカーとして使えることを一つのポイントとしています。

スパイラルは、最近お気に入りの積層方式にしておいて、長さと断面積を調整可能にします。材質は、2x4材のt19mm x w140mm単板。これをくりぬいて、M6寸切りボルト1本で中央を締め上げて一体化します。

ヘッドも最近お気に入りのシナアピトン合板2枚合わせと、VP125塩ビ管の組み合わせで、ヘッド交換を容易にしています。以前作ったKidsのヘッドとの換装も可能。

名称はどうしようかな。。 形状からいけば「さくら」「星」「もみじ」 あたりになってくるのですが、、

ということで、ぼちぼち製作にかかるとしますか。

11

11