日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

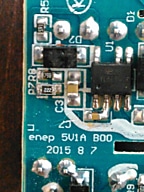

5月の日記で、緑基板のDACの出力部分の改造をして、満足のゆく音が得られていました。

ただ、Raspberry Piでオーディオしま専科 グループの改造作者の方は、黄色基板の改造で実施しています。

実は、黄色基板も2枚ほど買ってあって、在庫していました。 1枚1,000円ほどですんで、これでよい音が出ればすばらしいです。

改造前は、緑基盤の時と同様にざらついた感じでしたが、改造後は滑らかさが出ていい感じです。 緑基盤との比較では、高域が少し押しが強く、低域は伸びを抑えてキレが良い方向です。

好みは分かれるところだと思いますが、現段階ではこの黄色基盤のほうが音がフレッシュで良いですね。 1個千円程度で買えるので、改造費がその半分くらい上乗せでかかりますが、それでもコスパは最高。

なお、Raspberry Piでオーディオしま専科 グループの後藤さんの改造個所に倣っていますが、コンデンサメーカーが違ったり、タイプが違ったり、容量が少し違ったり、一部取り付け位置がわからず付けていないものがあったりしています。 完全にコピーすればきっともっと良い音になると思うのですが、これ以上良い音になってもスピーカーがボトルネックで違いがわからないと思います。

なお、出力RCAジャック手前の抵抗は560Ω、ポリエステルフィルムコンデンサは2700pFです。

1曲、ソフィーミルマンの曲を録音してみました。

https://www.youtube.com/watch?v=1C5nk9GqbYg

また中途半端な状態ですが、私はこの時点ですでに満足しています。 ありがとうございます!

オリジナルの投稿

https://www.facebook.com/groups/rasp.audio/permalink/481413312052018/

先月最新のマイクを制作しましたが、マイクケーブル長に余裕を見すぎて12mと長すぎたため、ハイ落ち傾向にありました。

折角音質よく取れてもハイ落ちでは残念なので、2mに短縮し、Tornadefly+の音を改めて録りなおしてみました。

- 環境

- 再生

プレーヤー:

・RaspberryPi3 + ES9023 Hifiberry 互換DAC 改

ダイソー200円USB電源 T362 改

http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=635&req_uid=2

・アンプ:(Marantz) PM-14SA-ver2

・スピーカー:自作塩ビ管スピーカーTornadefly + (P1000+キャンセルマグネット + ND25FA-4)

http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=631 - 録音

・マイク:WM-61A 3端子改造+ファンタム電源対応

Shinさん改造版(fet2)コピー版

FETは、2SK2880Dで代替

http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=639&req_uid=2

・サウンドインターフェース:Steinberg UR22mkII

・フォーマット:48kbps、24bit

- 再生

賃貸マンションで大きな音を出せずS/Nが十分でない、

生活雑音が入る箇所がある、などご容赦願います。

- 個別動画

- エルガー 威風堂々第5番

https://www.youtube.com/watch?v=-FMcjXox7OQ

|| - シーネ・エイ[[FaceTheMisucより] The Best I Ever Heard

https://www.youtube.com/watch?v=o7JxWHfSHHM

|| - Fourplay [Fourplayより] Moon Jogger

https://www.youtube.com/watch?v=QwPM6M0ltM0

|| - 松任谷由実 [オリーブより] りんごの匂いと風の国

https://www.youtube.com/watch?v=ShtnKVXG-1E

||

まあこのスピーカーは変にハイアガリでもないし、ボーカルも大らかに鳴るので日常聴くには聴きやすいです。 でもじっくり聴き込むには力不足ですね。 次を作りたくなってきます。

今年はstereo誌の付録付き号を買わなかったので、夏の工作がありません。 その分、先日Fostexから限定発売になったFE83-solを予約しました。 まずはクリアミントに入れてみるくらいしか予定していませんが。。

昨日行われた、カノン5Dさんによる、オーディフルブランド第一回視聴会の様子の録音です。

(動画内の日付が5日となっていますが6日の間違いです)

第1回 オーディフィル試聴会

http://blog.goo.ne.jp/4g1g4g0/e/4ed6fefd8d6ee9f747dd8aa91cfbb7c5

2016年8月6日 17時~19時(動画で5日とありますが間違いです..)

@ 藤沢商工会館 ミナパーク 5F

前半1/2

https://www.youtube.com/watch?v=aZ5zp4jbdjM

||

前半2/2(アニソン部)

https://www.youtube.com/watch?v=gFu3crA6I4g

||

後半(ネットワーク変更:フルレンジも聴けます)

https://www.youtube.com/watch?v=4QVAOO5A3WA

||

- 録音:byなーお

- マイク:WM-61A 3端子改造+ファンタム電源対応 Shinさん改造版(fet2)コピー版。 FETは、2SK2880Dで代替。

- サウンドインターフェース:Steinberg UR22mkII

- フォーマット:44.1kbps、24bit

今回、マイクケーブルを12m→2mに短縮し、高域の減衰を極力避けましたので、より現場の音をきちんと捉えていると思います。

ただし、部屋の左隅前方で録音したため、高域がダウンしている、低域が左右位相差の影響かかなりおかしなように録れていますが実際にはきちんとした低域でした。 ご容赦のうえご視聴ください

かなりツボを押さえたネットワークだと感じました。 個人的には、M800のほうではなく、P2080のほうが好みの音質ですね。 自分でネットワークをカスタムするのはなかなか大変ですが、こうした既製品として販売してもらえれば、簡単に高音質に変身しますので、とてもお勧めです。

まあ、自分はM800は持ってないしP2080同構成のクリアミントでネットワーク出来上がってますので、今回は購入することはありません。

なお、10月には第2回試聴会が有楽町であるそうなので、ご都合つく方は是非どうぞ!

先日、同ECMカプセルでマイクを作ったのですが、FETが小型タイプではなく、私の技量ではコネクタのインナーを使用できるサイズに収まらなかったこと、シールドケーブルが今一つでノイズが乗ること、などから、もう1セット作り直してみました。

FETは現行代替品、(イサハヤ電子)2SK2880(D)を使用です。 1個80円しますが、この小型サイズは現行品ではこれしかないし、絶版品はもうほとんど手に入りません。

シールドケーブルも、指定品の(mogami)3031をネットで購入し片側12mずつ使用。

回路は、20Ωの抵抗を省略したこちらの記事のものです。

先日の録音は、ユニットがFE103-solでハイ上りでしたが、今日はP1000に変更しています。 ハイ上りの音ばかり聞いていると、耳のバランスがおかしくなってしまい、正しい音を判断できなくなってしまいます。 P1000+ND25FA-4の組み合わせは解像度などは価格なりですが、落ち着いた音で長時間聞いていられます。

マイクが変わったこともありますが、無指向性マイクなので実際の音もこんな感じですね。部屋の特性も含めて聞いた音にかなり近い音で集音できています。 ヘッドホンで聴いてみてください。

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hKeNuglNkco

自作スピーカーの音を録音して、「こんな音になりました」とYoutubeに上げても、耳で聞く音と録った音の違いが大きくて、実際の音は想像力を働かせて頭で聴くしかなかったのが今まで。

半年ほど前にe-bayで買っておいた往年の絶版Panasonic製無指向性マイクカプセル「WM-61A」を使って、shinさん設計のファンタム電源駆動型プロ用マイクを自作し、使用開始しました。

噂通りに、良い音がします。 これで言い訳は部屋ネタくらいしかできなくなりますね。。

マイク用

抵抗は本当に小さなものが良くて、「小型1/4W」と指定して買わないと、とてもじゃないけど実装に苦労しそうです。

| 品名 | 型式 | 単価(円、税抜) | 数量 |

| マイクカプセル | (Panasonic)WM-61A | 400 | 2個 |

| 基板 | 1.2mm厚 | 60 | 2枚 |

| XLRコネクター | (ノイトリック)NC3-MXX | 400 | 2個 |

| 2芯シールドケーブル | (モガミ)3031 2.8mm/29AWG | 100 | 12m(必要に応じて) |

| MFコンデンサ | (WIMA)MKS2 0.22μF 63V | 53 | 4個 |

| FET | (Toshiba) 2SK246(GR) | 30 | 4個 |

| または(イサハヤ電子)2SK2880(D) | 80 | 4個 | |

| 小型1/4W抵抗 | (タクマンorKOA)1MΩ | 10 | 4個 |

| 47KΩ | 10 | 4個 | |

| 10KΩ | 10 | 2個 | |

| 2.2KΩ | 10 | 2個 | |

| 1.5KΩ | 10 | 2個 | |

| 20Ω | 10 | 4個 |

実際には、シールドケーブルは指定品を秋葉原で入手できず別のものを買っています。

なお、FETを2SK-2880(D)を使う場合は、こちらの記事の回路図です。

ほか、必要に応じて

| 品名 | 型式 | 単価(円、税込) | 数量 |

| オーディオインターフェース | (Steinberg)UR22mk2 | 13,589 | 1台 |

・・これは、(TASCAM)US-144mk2ではノイズレベル、ゲインとも実力不足で使用に耐えないレベルだったため追加購入したもので、もっと良質のものを持っていれば購入不要。 言うまでもなく、48Vファンタム電源を2本のマイクに供給して入力できるもの。48Vでなくてもよいが、電圧が下がればその分マイクカプセルへの印加電圧も下がってS/N比が悪化するため、48Vがベスト。 なお、UR22mk2は仕様上48Vとなっているが、実測すると38Vしかなかった。

なお、新規に購入する場合は、マイク自体のゲインがそれほど高くないため、高ゲインアンプを内蔵しているものが良い。

製作

基板製作

上記ページの回路図の通りに作る。 以上。

といっても、今回は相当小さなコネクタの中に沢山の部品を詰め込むため、画像だけ何枚か載せておきます。 なお、ノイトリックのXLRコネクタは元々内ねじで最初から内径が小さいのに更にインナー部品でケーブル口を締め付ける方式で、とてもじゃないけどこのサイズに収めることはできず、インナーは付けずに組んでいます。

マイクカプセルの3端子化

これはもう、上記shinさんのブログにも掲載されていますし、オリジナルのLinkwitz氏のところにも載っていますから、同様にやればOKです。

ただ、Grandははんだがついても本当に取れやすいので、付いたらすぐにエポキシで固めてしまいましょう。

その後、自前のケースに入れるのですが、私は手持ちであった、標準プラグの金属ケースを使いました。もっと小さいもののほうがしっくりきそうです。

録音、試聴

以下聞いてわかるとおり、音質の良さは本当で、e-bayでギャンブルで買ったWM-61Aが本物であると確信しました。

低域も伸びているし、高域も強調せずすっきり伸びきっていると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=NLDBxkJ5Wy8

Tornadefly + FE103sol で、2016年塩ビ管スピーカーオフ会で鳴らした曲をかけてみました。 プレイヤーを長年使用してきた、X-DDC+DC-61から、RasPiオーディオに変更。 録音機材もH2nから自作マイクに変更して、細かな音が拾えるようになりました。

<音源>

選曲:http://www.enbisp.com/modules/diary/index.php?page=detail&bid=536

<再生>

プレーヤー:

・RaspberryPi3 + ES9023 Hifiberry 互換DAC

・ダイソーT-362改造版電源

・アンプ: Marantz PM-14SA ver2

・スピーカー:Tornadefly(FE-103-sol) + ND25FA-4(Hipass 12db/oct)

<録音>

マイク: (Panasonic) 無指向性 WM-61A 3端子改造+ファンタム電源対応Shinさん改造版(fet2)コピー版

マイクカプセルはe-bayで購入、FETは、2SK246GRを代替で使用。

http://ameblo.jp/shin-aiai/entry-10465233115.html

サウンドインターフェース:Steinberg UR22mkII

フォーマット:48kbps、24bit

賃貸マンションで大きな音を出せず、S/Nが十分でない、生活雑音が入る、途中クリップ箇所がある、などご容赦願います。

先日電源を更新して飛躍的に音が良くなった、うちのRasPiオーディオ。 今度は、DACの出力用キャパシタ(コンデンサ)の変更を試みました。

今回も作者の方の改造例を参考に、だけど8千円のDAC基盤のパターンカットは後戻りできないので踏み切らず、キャパシタ交換のみ実施してみました。 何しろ、このコメントで大事なヒントを沢山いただいていて、これはもうやる気満々になっちゃいますね。

キャパシタだけの変更では、音が荒れる方向に変わるだけでグレードアップ方向ではない、とのことですので、パターンカット、150Ω抵抗の追加もやってみました。(注記:150Ωは最適値ではないようです。作者の方は560Ωを使用中とのことです。私は手持ちがありませんので、しばらくは150Ωで使います)

(追記)2016/6/4 作者の方の最終稿は、更に560Ωに9.1kΩを並列接続に変更されています。現時点ではこちら。

今日は別ブログに書きましたが、荒川で小松菜マラソンハーフを走ったあと、少し足を伸ばして秋葉原の千石電商にてパーツを調達。

もともと、イーディオさんから購入した状態では、4700PFの黄色いポリエステルフィルムコンデンサは取り付けられておらず、どうぞご自由にお好みに交換ください状態。 でももうはんだ付けした後だったので、例によってはんだ吸い取り線で一旦外します。 念のため外した状態で音を出してみると、、 右側から音が出ない!

この間の抵抗値を図ってみたらL側20数kΩに対してR側は0Ω・・ がちょーん、はんだごてを長時間当てすぎたか。。?

気を取り直して、何度かはんだごてを当てているうちに復活。。 ふう、我ながら手元の不器用さにはいやになるなあ。

抵抗追加無しバージョン

多少の音の劣化は覚悟のうえで、リード線をはんだ付けして、適当に容量を想定して仮に線をよじってつなげてみた。 以下の使用数はLR両CH分です。 片側で 2 x 2200 + 470 = 合計 4870PF

| 種類 | 容量 | 単価 | 使用数 |

| ポリエステルフィルムコンデンサ | 2200PF | 10 | 4 |

| ディップマイカコンデンサ | 470PF | 300 | 2 |

高域のなんとなく薄っぺらい感じがなくなって、立ち上がりが速く、厚みの感じる音になった。 高域のしっかり高音質で録音されたディスクで聞くとよくわかります。 例えば、蟲音・続 など音像の存在感がすごくよくなりました。 中域~低域も少し変わった気がするけど、このスピーカーと部屋では限界を超えているのでわかりづらい。

電源変更だけの状態では、拙作Tornadefly+は良くてもクリアミントで聞くと中域~高域のクオリティがちょっと今一つだったのに、この変更できっちり良い音で鳴るようになりました。 不思議なもんです。

抵抗追加バージョン

その後、パターンカット+150Ω抵抗を追加したので、その際のコンデンサ容量も追記します。 片側で 2200 + 470 + 47 = 合計 2717PF

| 種類 | 容量 | 単価 | 使用数 |

| 音響用被膜抵抗 | 150Ω | 30 | 2 |

| ポリエステルフィルムコンデンサ | 2200PF | 10 | 2 |

| ディップマイカコンデンサ | 470PF | 300 | 2 |

| ディップマイカコンデンサ | 47PF | 220 | 2 |

抵抗追加・容量変更で、高域の厚みは引っ込み、その分細かい音が出るようになった。 繊細で、高域も奥側に広がる感じがする。 低域も量感が増したような気がする。

この違いは、アナログの変化ですねえ。アナログ回路のコンデンサを変えたんだから当たり前なんだけど。 けれども、単にアナログ的な変化ではないような気もするんで、作者の方のコメントにもあったように、ES9023は独特なんだなあきっと。理屈はともかく、やってみないとわからない世界ですねこれは。 そして思うに、改造順序としては電源変更を先にやって、ピントが合った状態にしてからDACをいじらないと、順序が逆ではバランスが崩れたり効果がわからなかったりしそうです。

今までの音の変化

さて、どれだけ良い音になったのか、完全にPC+X-DDC+DC-61の音を超えて上級機を飛び越えて高級機の領域に踏み込んでいる気がするので、そろそろ自分の中でプラシーボ込みでの点数をつけてみようと思います。

| 点数 | |

| 普通のノートPC + X-DDC + DC-61 | 10 |

| RasPi3+イーディオDACノーマル | 5 |

| 同、電源変更 | 9 |

| 同、キャパシタ変更 | 12 |

| 同、抵抗追加+キャパシタ容量変更 | 13+ |

こんな感じかな。 高域だけなら、15点付けても良いくらいなんだけど。  そろそろスピーカーとアンプ(Marantz PM-14SA-ver2) の音で決まっている感じになってきたので、これ以上の煮ツメはこの環境ではほぼ困難です。

そろそろスピーカーとアンプ(Marantz PM-14SA-ver2) の音で決まっている感じになってきたので、これ以上の煮ツメはこの環境ではほぼ困難です。

抵抗追加+キャパシタ容量変更では、まだキャパシタ容量の詳細の煮ツメができていません。 抵抗追加無しよりは明らかに良くなっているのですが、どの程度良くなっているのかの評価がとても難しいですし、煮ツメはも困難な状況です。リード線もよじってあるだけなので、時間とともにすぐに劣化してくるんで、音の判断も狂ってきてしまいます。

パターンカットして抵抗を追加するテストをするために、作者の方も使われている黄色基盤DACをポチりました。 6月上旬に入荷予定です。 千円程度なので、パターンカットで抵抗追加して好みの音が出なくてもダメージ少ないですからね。

とはいえ結局、現行の緑基盤でもパターンカットしました。 テスト状態でリード線を出しているので、そこをショートすれば抵抗値的にはもとに戻ります。(笑)

第21回 小松菜マラソンハーフ

1時間40分54秒

自コベスト更新ならず。

キロ当たり平均4分48秒

GPSログ。。 途中おかしいけど、直線コースで修正されて帳尻はあっている気がする。

いやー、最初は良かったが、さすがにハーフレースには暑かった。 最初前について行って飛ばして疲れたので、、途中からキロ5分ペースに落として休憩モードで走ったら、風が気持ちよくていい気持ち~。 こんなレースもいいもんだ。

最後はそこそこペースを戻したゴール。

その後、秋葉原にパーツの買い出し、これがまた荷物もあったのできつかった、でも帰宅してしばらく昼寝した後の作業で満足のゆく結果が出て、疲れも吹っ飛びました。 これについては別のブログで。

ここでRasPi Audio(ラズパイ・オーディオ)を話題にするのは初ですね。

RasPi Audio つまり シングルボードコンピュータ、「RaspberryPi 」を使ったオーディオの話題です。

3年ほど前から巷で話題に上ることが増え、「音が良い」と評判になっていたのですが、トライする時間もないし静観しておりました。

そろそろかなあ、と考えていたところに、

FacebookのRaspberry Piでオーディオしま専科グループにワタヤンさんに招待いただき、今年のゴールデンウイークは割と時間が取れそうだし、Raspberry Pi 3も発売されたところだし、注文しました。

当初使用機器

RaspberryPi本体

RaspberryPi 3 Model B (RS版): RaspberryPiには、いくつかのモデルと製造元がありますが、最新の「3 Model B」、英国製「RS Components」を選択。 一つ問題があって、RaspberryPi 3に正式対応するOSがまだなこと。 Vollumio、MoOde Audio ともリリース候補版が出ていてほぼ動作しますし、もう少しで正式リリースに至るはず。

DACボード

イーディオさんの販売する、1ppm-50Mhz-TCXO搭載 ES9023 DACボード。

RasPiオーディオのFBグループで使用者が多そうなのと、1ppmクロックに惹かれて選択。最初はこうしたドーターボードタイプが、接続配線など何も考えなくて動作するのでお勧めです。もちろん、後から分岐して配線で電源分離して動作させることも可能。

購入はこちらから、メールで。

電源

市販のAnker製2.4A出力x2ポートタイプをとりあえず購入。 でもこの電源では本来の高音質を発揮できていなかったことを、今日、後述の改造電源にトライして認識しました。

OS

ラズパイ・オーディオは、皆さんLinuxベースのオーディオチューンされた専用OSをインストールして使います。

メジャーなところで、Vollumio, MoOde Audio Player, Rune Audioなどがあります。

私は、RasPi 3対応OSへのバージョンアップが頻繁な、MoOde Audio Player を選択しました。

インストール

1日くらいハマリましたが、できてしまえば何てことありません。 私がインストールした時点で MoOde Audio 2.6 TR2が最新でいたので(今日現在はTR4)、ダウンロードしたiso イメージをDD for windows でmicroSDカードに焼き、セットして立ち上げます。 LAN環境に、DHCPサーバーを立ち上げておくことをお勧めします。

接続と設定

- TWSNMPマネージャ

RasPiにはHDMI出力があり、モニタを繋いでおけばきちんと立ち上がったかどうかわかります。 この辺の説明は割愛。

LANケーブルを繋いでおけば、DHCPサーバーから割り振られたIPアドレスで接続されますので、TWSNMPマネジャフリー版 をインストールして、「管理ツール/自動発見」を使って、IPアドレスを調べます。

パソコンやスマホのブラウザから、調べたRasPiのアドレスに接続すると、ブラウザコントローラに繋がります。

- system

- General

タイムゾーンの設定など - Services

ここが肝の設定です。

I2S audio device : HiFiBerry DAC

HiFiBerry DACはES9023ではないのですが、これを選択することでリンクします。

- General

- configure/Sources

ネットワーク上においてあるWAVファイルなどの楽曲データを再生する場合、ここでNAS Sourceの設定をします。(但し最初の動作確認だけなら、USBメモリに楽曲を入れて「USB and SDCARD Sources」のほうで指定したほうが早いです)

私は、自宅サーバーに「SMB/CIFS」を立ち上げていまして、いつものWindowsPCからもそこの楽曲を再生していますので、同じように設定しました。 接続先が見つからなかったりすると、リストに赤の「×」印が出るんでわかりやすいですね。 - configure/MPD

楽曲データのデコードなどを行うサーバープログラム、MPDの設定です。

Audio output: I2S audio device

これが選択できなかったり、できても音が出なかったりする場合、I2S audio deviceの設定を確認。

主な設定は以上であとは参考サイトを探せば出てくるでしょう。

格安改造電源の投入

RasPiオーディオのFBグループで、ミニトランスを内蔵したDAISOの200円USB-ACアダプタを改造し、安定化回路を付加した電源を使用することでノイズが改善されて音質が向上する、とのことで、表面実装の抵抗を変更する必要があってハードルは高いのですが、思い切ってやってみました。

いつものお約束ですが、改造は自己責任で!

主な購入資材

正直にいうと、よくわからず買っているものもあります。chip コンデンサ → 積層セラミックコンデンサ への変更がどうなのかちと心配。 まあ問題なく動いているので良いのですが性能はわかりません。

| 名称 | 型式 | 個数 | 単価:円(税抜) |

| USB-ACアダプタ | (ダイソー)T362 | 1+予備 | 200 |

| 被膜抵抗 | 2.2kΩ-1/4W | 1 | 5 |

| 基盤 | 1 | 60 | |

| レギュレータ | TI7805S | 2 | 70 |

| 電解コンデンサ | 470μF 16V | 2 | 50 |

| 積層セラミックコンデンサ | 1μF 25V | 2 | 30 |

| 積層セラミックコンデンサ | 0.1μF 50V | 2 | 30 |

T362の改造

- ケース開け

まずはケースを開けないと話になりませんが、これがまた硬いのなんのって、ほぼ流血寸前でした。 皮手袋でもして作業をお勧めします。 コツといえるかどうかわかりませんが、USBポートの上側のスキマに精密マイナスドライバを突っ込んでグリッとやって左側をまず外すことから、順に手前を回って右のほうに開いてゆき、最後に残ったプラグ側は抜けないので2枚貝のように開いてからニッパで内側から切り離す、そんな感じです。

- USBポートの取り外し

はんだごてと、ハンダ吸い取り線は必須です。 ハンダ吸い取り線は、ネットでも買えますし、100円ショプでもあったような気がします。 - R7 チップ抵抗の取り外し

作者の方は、チップ抵抗をパラで付けたようですが、50過ぎの老眼で慣れないチップ抵抗のはんだ付けはほぼ不可能なので、R7は迷わずハンダを吸い取り飛ばして、配線で上面に引いて普通に被膜抵抗を付けました。 - R7 取り付け!

リード線には、柔らかい銅撚り線を使わないと、硬い線では折角はんだ付けしてもすぐに振動などで取れてしまい、私はT362を3個オシャカにしました(ランドが剥がれてしまった)。4個目でようやく成功。 でも時々取れてしまってははんだのやり直しの連続。 次回はチップ抵抗にチャレンジしたくなってきました。

なお、抵抗値を2.2kΩに変更することで、T362の出力電圧は6.9Vになりました。 少し低いですが、5Vを安定的に出すにはとりあえず必要十分、でしょうか?

(追記)

その後、チップ抵抗のはんだ付けにトライ、新しいT362のR7を交換しました。 新たに購入したルーペを使って、はんだごて温度設定300°でやってみたところ、無事に付いたところです。ルーペ無しでは、8回やって成功はたった1回でした。 道具は重要です。

音出し

まずは電源改善前の音の印象。 実は当初、アンプへの接続RCAピンケーブルを、「audio-technica GOLD LINK」という少し安いやつで聞いていたのですが、まずこれが良くなかった。「audio-technica ART LINK 」に変えたところ多少良くなったみたい。 でもメインのPC~X-DDC~DC-61の音とは比べるまでもなく、霧がかかったような、フォーカスのぼやけた音でした。

そして今日の作業で作った格安改造電源に変更しました。

音出し当初からもうびっくり、こんなに音が変わるもの? 同じRasPi,同じDACなのに。 フォーカスもDC-61に肉薄、細やかさでは上回る印象。 ベールが2枚ほど取れた印象で、この状態でも中級CDプレーヤーなら軽くカモれーるかも。

その後、2回路とも完成してRasPi3も2回路目分岐回路から供給。 総容量1AのUSB-ACアダプタですが、ちゃんと動きますね。(CDフォーマットのFLACでリサンプル無し再生の場合で確認する限り)そして益々、音が良くなりました。少なくとも、中高域の細やかな表現では、X-DDC+DC-61を軽く超えてしまっています。

作者の皆さま、FaceBookのRaspberry Piでオーディオしま専科グループの皆さまに感謝申し上げます。 m(._.)m

今度、DACの出力段のコンデンサの変更にもトライしてみます。高級機を超えるか!? ワクワク・・

塩ビ管スピーカーオフ会2016が、明日に迫りました。 どうにか一昨日、昨日の自宅作業でバッフル板の仕上げと、ネットワークの組み付けが完成し、間に合いました。

変型12db/OctハイパスフィルターでP1000はフルレンジ使い、狙い通り伸びのある爽やかな高域になりました。但し艶や透明感,音場感はユニットクラスにしては頑張っているものの、多くは望めませんね。

当日鳴らす音源は、こちらに掲載しています。

このスピーカーによれば、フルレンジ臭い高域では無いのでクラシックも結構気持ちよく聴けます。 無理に伸ばしたフルレンジより、ロールオフしてくれたほうが使いやすいですね。

配布資料は、こちらです。 2016塩ビ管オフ会原稿_.pdf

4

4