日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

昨日は仕事をこなして、今日自宅に帰って穴あけを敢行。

2週間前にCADで書いたパネルレイアウトを印刷し、両面テープでアルミパネル現物に貼り付け。

ハンドツールだけで精度は出ないし、なんか間違えたところもあったりだけど、どうにか収まりそうです。

来週は組み付けて音出しできるかな。

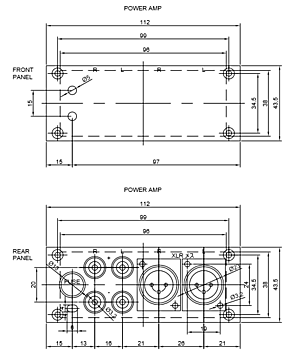

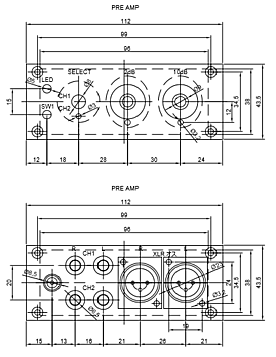

製作中の不平衡/平衡ラインプリアンプと、Ucd32MPパワーアンプのケース設計を実行中。

しかしですね、金属ケースに穴をあけて部品を取り付ける経験はほとんどないため、うまくゆくのか全くの未知数です。

加えて、今回購入したケースはレイアウトがかなりタイトなので、まずは図面を書かないとほぼ失敗するでしょう。

というわけで、ギチギチパネル図案の完成。 パワーアンプの電源インレットを買ったのに、入らなかった。。欲張って入力セレクタなんて付けるからじゃ!笑

φ23mmなどという大きな穴をアルミパネルに開ける工具の手持ちがないため、次は工具の購入です。

今のところ、この辺を考えています。ハンドドリルだけで上手に綺麗に加工できるのだろうか、かなり不安であります。

館山若潮マラソン、完走しました。

目標タイムは3時間35分。途中の登りでペースダウンしても、ほかをキロ5分ペースで刻めば達成できるタイムに設定。

前半はしっかりペースを刻めて、理想的な展開。しかし登り下りでピッチの維持に足を使った模様で。

35キロ過ぎで両ひざが攣ってタイムロス。コムレケア(芍薬甘草湯)飲んで効くまでペース上げられず、3時間44分13秒。昨年の記録に及ばずでした。

http://smart.jognote.com/notes/54041513

ランナーズアップデート

| 測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |

|---|---|---|---|

| Start | 00:01:35 | 10:01:35 | |

| 10km | 00:53:06 | 0:51:31 | 10:53:06 |

| 20km | 01:43:29 | 0:50:23 | 11:43:29 |

| 中間 | 01:49:10 | 11:49:10 | |

| 30km | 02:34:16 | 0:50:47 | 12:34:16 |

| 40km | 03:32:40 | 0:58:24 | 13:32:40 |

| Finish | 03:44:13 | 0:11:33 | 13:44:13 |

次の、3月の古河はなももマラソンまでに修正すべき点がたくさんできました。

なお、今回はAGCグループメンバー13名参加し、全員完走できました。 これも、応援や場所確保などご一緒いただいたJNCさんのサポートのおかげです。本当にありがとうございました。

ブログをまとめて、自作アンプの現状ページを作りました。 逐次、加筆してゆきます。 とりあえず現状の回路図、パーツリストを掲載。

http://www.naaon.com/modules/plactice/index.php/content0196.html

先々週、不平衡/平衡ラインプリアンプ音出しでアッテネータへ換装したところ、かなりまともに良い音が出た、自作プリアンプ。

ちょっと欲張って、コンデンサを東信工業のUTWRZから、ニチコンのFGに変更してみました。以下レビュー。

- 電源以外のコンデンサを、東信工業からニチコンFGに変更

まあよくある話ですが、値段の高いコンデンサのほうが音が良いというわけではありませんでした。 これはダメです。空間表現がボヤけてしまって、かなり多くの音が消えます。

- 470μF4個をニチコンFGから東信工業に戻す

この時点でだいぶ元通りの高音質に。この状態でも良い気もしますが。。

- 結局最後は、33μF4個も東信工業に戻す

全部東信に戻すと、実に安心して聴ける高音質。やっぱりこれですね。

- アッテネータを、抵抗直付けに

まだバラックの仮設状態ですが、音質確認としては重要なSTEPです。

以上、東信工業のUTWRZ、恐るべし。 いつ変えるの? 今でしょ!! ってこれは東進か。(寒っ) 低ESRが音質に効いているのか? 価格も十分に安く、千石電商で買えるのでお勧めです。

ごとうさんお勧めの、ニチコンVZは、ネットで購入できるところを探しても、安いところはロットが大きかったり、逆に1個単位で買えるところは単価が高かったり、、 試してみたいですが実店舗だとどこで買えるのでしょうか・・

年末から計画していた、不平衡/平衡ラインプリアンプ。 この3連休を利用して、パーツ買い出し、実装設計、製作、バラックでの音出しまで駆け足で漕ぎつけました。

- 買い出し

初日は買い出しから。 ケース以外は大体2台分のパーツ購入で、2万円オーバーの買い物になってしまいました。 抵抗はKOAの1/2W金属皮膜抵抗、ボリウムはマルツのR1610G-10Kを擬似Lパッド接続で使用。コンデンサは、日本ケミコン。 高価なオーディオグレードは使わずに始めてみます。

- 実装図

回路図はぺるけさんのを継ぎ接ぎで行けると思うので、タカスのユニバーサル基板 IC-301-72 への実装図から始めています。この基盤は、予め使いやすいパターンになっているので、どう配置しようか考えるだけでも楽しいですね。 以下の図は、音出しまでの修正済みのものです。

- 組付け

組付け順としては、まずは上面に配置するジャンパ線から。

コンデンサの大きさを全く考慮しないでレイアウトを決めてしまったので、抵抗の上にコンデンサが覆いかぶさるという不格好な姿に。

- 回路チェック

テスターしか持っていないので、チェックといっても電圧くらいしか見れません。 DC24VのACアダプタをつないだところ、FETが異様な高温に・・ 設計から再確認したところ、2SK246は脚の1番と3番が2SK117と逆順だということを失念していました。

そのほか、いくつか間違いがあったものの、無事に電源がまともに入るようになり、思い切ってパワーアンプに接続。無事に音がでました。

- 音出し最初の音質

ぺるけ氏のサイトには、アルミ電解コンデンサの酸化皮膜の自己修復が進みまでは音が落ち着かない、20~30時間は経ってから評価してほしい、とあります。

それでも始めから低域~高域までどこも特出したところが無い聴きやすい音でした。 鳴らしているうちに少しづつ、細かい音が出てきたように思いますが、今のところは解像度などまだまだというところです。

- 今後の予定

買ってきたケースに入れることと、細部のチューニング、オーディオグレードパーツへの交換など、地道に進んで行こうと思います。

- アッテネータへの交換(追記20180113)

製作後に100時間以上のエージングを終えたプリアンプを試しています。

うーん、どうにも霞がかった音でして、これはどうにかならないかと思案して、ごとうさん式アッテネーター(テスト版)の登場! 写真のようにバラックのままですが。。

これはすごいです。 ベールが2枚ほど取り去られたように、音像、音場、厚み、高域の細やかさ、全てにおいて自分史上最高音質が聴けています。MarantzのPM14SA-ver2に戻ることはもうあり得ませんね。

ここまでくれば、現在テスト版のアッテネーターをきちんと完成版としてコンパクトに作り直して、プリアンプのコンデンサをオーディオグレードに交換して、箱に入れます!

いやー、最高!!

新年、あけましておめでとうございます。

昨年は皆さま大変お世話になりました。 本年もどうぞよろしくお願いします。

今年の正月も昨年同様に家族揃って健康に迎えられたことを嬉しく思います。 恒例の1年の抱負です。

| それ以前の抱負 |

昨年は、会社の組織変更に伴う職場環境の変化がありました。仕事では自分の力を十分に発揮し成果を重ねることができました。 プライベートではマラソントレーニングに精力的に取り組みましたが、結果はおもわしくなく、最後には練習中に転倒というアクシデントで辛い経験をしました。 まあ色々ありましたが、思うように行かないときに、ふっと肩の力を抜いて考えることで、無理なくやり過ごしたり、物事が好転したりすることも経験しました。

今年は、昨年の経験も踏まえて、後進の育成にも力を注いで、自己を過信せず、無理せず、周りと協調性を保って、一年を大過なく過ごせればと思い、

を一年の抱負とします。

(当初、「正直」としていましたが、「実直」のほうがより適切と感じたので修正しました。

では、皆さんの一年が素敵なものになりますように。。

先日のブログPioneer製USB型ノイズクリーナーを追加したあと、ゴキゲンなRasPiオーディオ。

不平衡/平衡ラインプリアンプ計画が再浮上しています。 現在の状態は以下のように相変わらずバラックですが、計画実行後にはきちんと金属ケースに入るはず・・

ここらで今までの経過を少しまとめておきます。

発端

そもそも、オフ会にも携帯できるくらいの音の良い小型デジタルアンプが欲しい、その一点から始まりました。 わが単身居室のプリメインアンプ、marantz PM-14SA ver2、音も悪くないのですが、RasPiオーディオで音の入り口の品位が上がり、出口もFE88-solでかなり細かい音が出るようになると、marantzアンプの高域の独特で少々癖のある音場感が気になり始めます。 どうせなら、これを超える音の良いアンプ! 欲が出てきてしまいました。

D級パワーアンプユニット

- D級パワーアンプユニット購入とパッシブプリ で購入した、Hypex UcD32MPと、Facebookのごとうさんによるロータリースイッチ2個の組み合わせによるパッシブプリの劣化テスト版。 これは実に素直な音が出ます。 でも、力感などはもう一息といったところでした。

リレー式リモコンパッシブプリ

- リレー式パッシブプリの設計

- パッシブアッテネータは難しい。平衡変換ラインアンプ

に書いたように、リレー式はmbedで書いたクライアント/サーバープログラムもうまく動きましたが、ノイズやクロストークなど音質的に問題が多く実用を断念しました。

不平衡/平衡変換

上記の平衡変換ラインアンプのブログで記載した、DRV134を使った変換基盤。 当初、リレー式アッテネータをつないでいたので音質的にぱっとしませんでした。 でも、ごとうさん式アッテネータ劣化テスト版に戻してみたところ、力感のある音が出てきてびっくり! これはまだまだ潜在能力を引き出せてない、そう感じます。

実行計画

プリアンプを作ろう! のサイトを参考に、FET式ディスクリートプッシュプル、平衡/不平衡変換プリアンプを作りたいと思います。

実際に参考にするページは、

まずこちら と こちら(ボリウム追加個所) 追加でこちら(基板実装設計)

それとトランス使用のこちら と こちら

加えて、AKI-DACのこちら と こちら も平衡バッファ回路と電源周りで参考にします。

ちょうど手元に、マイクアンプの制作用に買ってあったFET、2SK170-GRが12個くらいありますので、これを選別して特性の近いペアを2SETピックアップして使おうと思います。

選別のツールとして、amazonでこれをポチりました。

さあて、まずは回路図をきちんと書くことからですが、マラソン練習の合間にするので亀のように遅い歩みになると思います。

昨日の2017年stereo誌自作スピーカーコンテスト授賞式・試聴会の会場で12/19発売予定の書店より早く販売されていた、「極上の音質改善機器シリーズ」Pioneer製USB型ノイズクリーナー「APS-000T」を買ってきて試しています。4,600円。 今回発売される2機種には、USBジャックが付いておりスルー接続が可能となっています。

実は最近、あまり音楽を聴く気になれずアンプに火を入れることすら少なく、耳が元の音に慣れていません。 そんな中でこれをRaspberryPi3+のUSBポートに差してDDCのAmanero Combo 384の間に入れて試聴しているわけですが、そうしたエクスキューズを前提とした上で言えば、音質が向上していると感じています。

具体的にどこが変わったか?というと、ノイズフロアの低下、高域のフォーカス向上、音像周辺の空気感(?)。

まあこれは私の耳のプラシーボ効果もあるので、興味のある人は12/19以降に書店に立ち寄ってみて購入し、ご自身の耳で確認してくださいな。

4

4

50歳台15位/エントリー104人、満足の結果です!

50歳台15位/エントリー104人、満足の結果です!