日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

1/26に館山若潮マラソンフルを走ってから2週間。

この時期特有の?荒川の強風と戦ってきました!

館山ではズームフライSPファストを履きましたが、僕にはクッションが足りないように感じたので、今回はエピックリアクトフライニットを引っ張り出してきて履いてみました。

まず結果だけいえばグロス3:32:00。自身セカンドベストが出ました!

- GPSログ

Garmin

序盤から3,5ペーサー集団にピッタリ着いて行ったけど、荒川名物強風で向かい風区間の余裕を取るために追い風区間でペースがキロ4:40~45と速くてしんどかった。結局、32キロでコムレケア投入して、足つりは回避できたけど、38キロで脚が売り切れてついていけなくなりペースダウン。Neo逆ローリング走法で、トコトコ走ってどうにかゴール。フルのセカンドベストだからまあまあかな。

1月5日に走ったハーフの時とほぼ同じペースで倍の距離を走ったわけです。我ながらよく頑張ったと。

3月の板橋CITYマラソンで強風になったときと、その2週間後の佐倉マラソンに向けての良い実力試しになりました。

3D-ELBOW-R の音は、音質・低音の音圧レベルともほぼ満足すべきところまで来ていたのですが、人間欲深いというか耳が慣れてしまったというか、特にジャズを聴いた時などもっと低い音程までしっかり出て欲しいと、すぐに思ってしまいました。

3D-ELBOW-Rの現状でも50Hzくらい迄は出ていますが、それから下はダクト面積の大きなバスレフの特性で音圧がストンと落ちており、テ スト信号CDをかけると30?40Hzあたりは2次高調波歪しか出て来ません。 もちろん20?25Hzでは空気が震えていることすら感じないほどに低レ ベルです。 でもコーン紙は盛大に動いていますし、指で触れるとかなりの駆動力があるのがわかり、ホーンを工夫すればもっと出るのではないかと思いまし た。 そこでホーン入口と出口を実験的にダンボールで延長してみましたが、やはり50Hzより低い周波数は非常に出難いようです。

さてここで、思い当たるフシがあります。 ホーンのカットオフ周波数(低音限界)です。

Takenakaさんオリジナルの3Dスパイラルホーンは、割と長さがあって、外管と内管の半径比は小さめです。

し かし、今回私の作った「ヒラベッタホーン」は外径145mm、内径30mmと比が大きめです。 この平均径で計算したホーンの低音限界fcは約45Hzで したが、スパイラルの内側に近い部分だけでみると、音道長さが短い間に音道高さがぐっと広がるので、fcはもっと高いような状況であることが想像できま す。 つまり、この外径/内径比が大きいスパイラルほど、低音限界は高い周波数止まりになると思います。

しかし、3D-ELBOW-Rの100?150Hz付近のバックロードホーン的な量感・面積感を保った低音は、この外径が大きい「ヒラベッタホーン」特有のもののように思っていて、これも捨てがたいものがあります。

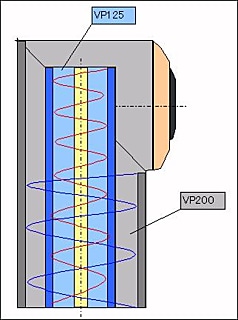

そこで、図のような2重管式3Dスパイラルを考案しました。 名づけて3D-ELBOW-R2です。(命名が面白くもなんともないですね。。)

内側のVP125のスパイラルの外側に、もう一つVP200でスパイラルを作ります。 それぞれのスパイラルは、外径/内径比は若干小さめになるので、VP150を使った3D-ELBOW-Rより低音限界は下がってくれるはず。

そして、それぞれの音道長さを揃えることで、ホーン出口干渉による歪みを防ぎつつ、ホーン入り口高さ関係を調整して、図のようにVP200でちょうどよく収まり、且つ空気室容積が3.3L程度になるようにします。

ちょっと作るのも大変ですが、螺旋自体は1条として、前回のような2条螺旋ではないため、その分楽になります。(VP125の方は巻きつけ回数が多いので大変そうですが・・)

つけ加えると、空気室内にVP125を突き出しているので、空気室内の中高音の拡散にも役立つかな? なんてことも考えています。

あとは、きちんと時間を作って設計することと、製作の時間をとれるように仕事をさっさと片付けることが必要ですね。(笑)

さて、どうなることやら、乞うご期待。

タグ 自鯖 VMwareServer ハード

VMwareーServerを使って、また変則的なことを考えてしまいました。 ホストOSとゲストOS間が仮想ブリッジ接続となっていることを 利用し、そこでセグメントを分けてしまおうという考えです。 そうすれば多少はリスク低減の方向かと。。 以下、少し実験をしたのでその結果も踏まえての 記事です。...

持病の家族性高脂血症、8月の出張でめちゃくちゃな食事により悪化していることが、金曜日の定期通院で発覚。 週末から治療月間に突入しました。

高脂血症は自覚症状が無いと言われますが、実はあるんです。 血液どろどろだと(加えて私のように低血圧気味だと)頭の回転が悪くなるしすぐに眠くなります。 まずいなあ、と思っていたところにそういう診断結果だったので、これを機に頑張って治療しまーす。

よく見かけだけで「コレステ値が高いようには全然見えない」と言われます。 いえ、家族性(遺伝)ですから。 で、現状値と目標値は、以下でっす。

現状値 目標値

体重 62Kg 58Kg

T-CHO(総コレステ値) 293 220 (★1)

TG(中性脂肪) 275 150 (★1)

★1は適正値の上限ですので、ここまでたどり着くのはかなり大変。

治療方針

1、何と言っても食事制限

・ごはんは今までの3/4。 カレーライスやラーメンなどの

大盛りは厳禁。

・油物、特に動物性は極力摂らない。

好物のフライドチキンは当分おあずけ

・血液さらさら食品(トマトなどの緑黄色野菜、酢の物など)

を増やす。

・食事の時、暖かい黒烏龍茶(ポリフェノール入り)を飲む。

2、朝のジョギング

体力向上が目的ではないので、ゆっくりと、空気を一生懸命に吸って長い時間有酸素運動をする。 走る前の「ぴょんぴょん体操」も効果的。

3、薬剤投与

医師から処方された薬ですが、

・以前はこれ。 メバロチン錠

(成分:プラバスタチンナトリウム) 割と古い薬。

・今後はこれ。 リピトール錠

(成分:アトルバスタチンカルシウム) 少し強めの新薬。

体重はそのうち目標値まで落ちると思うのですが、 コレステロール値・中性脂肪値を落とすのは時間がかかるので大変ですね。 次回の診察が年明けにありますので、 1ヶ月といわずそれまで意識は継続です。

通販でシナベニアのバーゲン品を探していたところ、

以前より使っていた北零WOOODで丁度15mm厚x300mm巾のものが

出ていたので、買占めてしまいました。(笑)

15mm厚x33枚積層すると、495mm高さになります。(苦笑)

(内訳)

・厚さ15mmx巾300mmx長さ900mm(2.14Kg)x 3枚

・厚さ15mmx巾300mmx長さ600mm(1.43Kg)x 31枚

普段でも安めのお店なんですが、更に半額でした。

これと、バッフル板の分は18mm厚の通常料金ものを選定し、

2本分で12千円で済んじゃいました。

ついでに、スピーカー台用として、21mm厚のものを適当に。

上記と合わせて 約19千円。(送料別)

結構な出費ですが、スピーカー台は別に作ろうと思っていた

ところなので、予定されていた出費です。

(下面開口の設計上、普通の台は使えないんです。。)

しばらく忙しいので、設計は先延ばしです。。

5月11日に迫ってきた、集まれ!塩ビ管スピーカーの2014関東オフ会に鳴らすスピーカー。 昨年の「スター」のユニットを交換して行く予定で、図面の変更を実施中。

原作は、ユニットをバッフル中央から上側にオフセットしてバッフルステップ効果の低減を狙っていたのだけれど、どうも振動が大きくなる原因かもしないので、今回は中央に配置。

バッフルステップは強めに出てしまうけれども、それも音の味となればよいでしょう。

製作は18mmシナアピトン合板のバッフル板だけなので、始めれば早いと思われます。

しかし、肝心のFostexの限定ユニットFE103Solはいつ出荷開始するんだろう? 4月中旬ということだったのだが、全く音沙汰ない。。

なお、図面は「DraftSight」というフリーのAutoCadLTほぼ互換の2次元CADを使っています。 この程度の作図ならこれで十分!

2

2