日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

三菱電機のシーケンサラインアップに、ユニバーサルモデルの高速タイプ Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, Q26UDV が加わりました。

多くの魅力があるので、早速案件で使おうかということになっています。

メリット

- 超高速処理

- LD命令が、ユニバーサルモデルの9.5ns --> 1.9ns

- PC MIX値が、ユニバーサルモデルの60命令/μs --> 227命令/μs

- CPU内蔵デバイスメモリを、最大60Kワードに容量アップ。

- 内蔵Etherポート経由で、CSVロギング機能を提供

などなど、従来の価格ほぼ据え置きでの性能アップは嬉しいですね。

しかし、モーションコントローラの時でもそうだったのですが、こうした高速化の時には命令毎に高速化の度合いが違うので要注意です。

今回、三角関数などの浮動小数点計算とCALL命令周りの速度アップが芳しくないので注意しましょう。

| 単位:μs | QnH | Q04UDEH | Q04UDV |

| LD, LDI, AND, ANI,OR,ORI | 0.034 | 0.0095 | 0.0019~0.0078 |

| OUT | 0.068 | 0.0095 | 0.0039~0.0078 |

| $+ S D | 29 | 8.1~13.9 | 1.9~6.2 |

| BMOV S D K1 | 7.1 | 5.4~7.0 | 1.8~5.5 |

| BMOV S D K96 | 14 | 5.9~7.6 | 2.3~6.0 |

| SIN(単精度) | 50 | 4.1~5.7 | 1.6~6.7 |

| SINP(倍精度) SIND | 837 | 8.5~13.8 | 2.6~20.5 |

| CALL Pn(ファイル内) | 0.88 | 2.6~4.0 | 0.9~0.9 |

| CALL Pn(共通ポインタ) | 14 | 4.0~5.3 | 3.2~12.3 |

| CALL Pn S1~S5 | 48 | 28.7~33.4 | 8.5~29.5 |

あと、この記事執筆時点では、パソコンからPLCのEthernetポート直接アクセスに関して、EZsocketライブラリのバージョンアップが行われておらず通信できません。

MXcomponentのライブラリのほうは既に提供されています。

先週の館山若潮マラソン(フル)の撃沈に続き、今日も旭市飯岡しおさいマラソン(ハーフ)で失速して参りました!

ここは終始フラットで、真冬ということもあり記録が出るコースです。一昨年はここで自己ベストの1:35:56をたたき出しています。 シューズも、その時に履いたTartherZeal4を今日も選択しました。

スタートはCブロック。周りの人たちに引っ張っていただく作戦で、前半はよく引っ張っていただきました。

どうにか100分は切りましたが、13キロくらいからスピードダウン・・

グロス:1時間38分48秒

ネット:1時間38分37秒

部門順位 99位/ 562人

総合順位 190位/1344人

スタート直後から、心拍数ゾーンが5、10kmレースじゃあるまいし、そりゃ後半失速するわなあ。出張続きで3キロ増えた体重を落とさないと、どうにもならない気がします。

ゴール後に、恒例のいちごを食べて、豚汁とおしるこの無料配布をいただきました! ここはローカル色がとっても素敵な大会です。毎年出たいですね。

残るは3月の古河はなももマラソンです。もっと練習して、体重も落とさないと、状況は改善しそうにないですね。

会社のラン仲間からお誘いをうけ、企業対抗駅伝2018 東京大会 に出走してきました。

5キロなんて短い距離のレースは初めてでしたので、練習方法も手探り、直前1週間のテーパリングも必要なのかどうなのか、前日の食事はどうしたらよいのか、初めてずくしでしたが、どうにか実力通りのタイムで襷を繋ぐことができてほっとしました。 ジューズはドロップの小さい2シーズン前の「Adizero Takummi Ren Boost2 Wide」を引っ張り出してきました。

場所取りにブルーシート持参で早めに会場へ

私は第三走者。結果、21分42秒、まあまあ実力どおり。第二走者の女性以外の男性陣、21分台のほぼ同じような実力で揃ってました。幹事さん、GJ!

出場したAGC4チームの総合成績です。(全チーム男女混合に出場)

Aチームの5位、おめでとう!素晴らしい!! 同僚のsukkyo君も18分台のすばらしいタイムで貢献しました!

| チーム | No | 部門順位 | |

| AGC RUNNERS A | 463 | 5 | 1:34:07 |

| AGC RUNNERS B | 464 | 49 | 1:54:25 |

| AGC RUNNERS C | 465 | 52 | 1:55:02 |

| AGC RUNNERS D | 466 | 33 | 1:49:07 |

自分一人のレースだと頑張れない時がありますが、駅伝だと「襷を繋ぐんだ」という強い想いが出るのできっちり最後まで力を出し切れますね。 そして短いレースに出るのも、たまには良いと思いました。

今回はここ2か月ほどの研究の成果、着地直前に少し膝を「その高さで保持する」ことで脛の素早い前傾が働くようにして母指球への荷重をほんの一瞬遅らせ、ノンブレーキで重心真下で荷重する高効率ピッチ走法で走りました。

ピッチで走ると、第二の心臓ふくらはぎポンプの速度アップと、伸長短縮サイクル(SSC)を使ったバネの効率の良い走りができます。 効果があるのが実証できたので、この走法で長い距離でも走れるよう、徐々に距離を伸ばして練習してゆきます。 ただし、練習をずっとこれでやっていると、バネが鍛えられません。 練習は、できるだけストライドを意識して走ります。 そして来シーズンこそ、サブ3.5達成を・・

アイデアだけは溜まってきました、コンテスト向けスピーカー。

先週末、subakoを使ってARTA+SpWsで占ってみたものの、テスト用に使用したコイルが 0.7mH - 0.4Ω と抵抗値が大きく、 ダンピングが悪化して折角のスパイラルの音の躍動感が無くなりボンついた低音になってしまいました。

悩んだ挙句、一時期あった「あっち向いてホイ」方式を実践することに。。

元々、ネットワークを通すことには消極的だったのですが、 EF103Eをハイカットしてツイーターに引き継いだ場合の音の透明感、奥行き間の向上が忘れられず、なんとかしてフルレンジのままでツイーターと融合できないか、と考えていました。

しかし、FEスルーでツイーターを7KHz程度で12db/Octで繋いでみても、FEの高域とーツイータの合唱は耳障りになるばかりで、逆効果とも言える状態。

# ボンツキのない躍動感や鮮度を取るか、音の透明感・見通しを取るか・・

|

そんなとき、先人の知恵を思い出しました。 フルレンジなんて「あっち向いてホイ」 すれば指向性の高い高域はかなり減衰され ツイーターともそのまま繋がりそうです。

予想される特徴は以下。

- 正面か ら見るとバーティカルツインで、定位感バッチリ。 リスニングポジションを多少左右に移動しても、FE103Eの高域のバランスも変わるのでセンター定位 は大きくブレない。 但し、上下方向には多少振れる、席を立ったり座ったりすると、FE103E同士の干渉で5?10KHzのレベルが落ち込みそう。

- フルレンジ側はネットワークスルーなので、何より低域のダンピング悪化もなく、中域のフレッシュさも減退しない。 ついでにネットワークパーツ代を節約できる。

- 内部の3D?スパイラルは2条巻きで、なおかつ上下に入口と出口がクロスする方式に初挑戦。 こうすることで、ダクト出口を上面と下面にしてこれもバーティカルツインとなり、中低域の定位向上と内部容積の有効活用が図れる。

- 上記と引き換えに、当初予定の直径序変スパイラルは不可能となった。 位相を序変することで、ホーン形状とする予定。

- 内部構造は複雑の極み。 けれども元々積層構造で大変なので、設計時間はかかるが製作時間はそれほど大きく増えない(と思う)。

- バッフル板の交換構造は採用できない、たぶん。。

名前は「Twister」、 別名 「ヒネったの?」 です。

今回は、楽しんでできそうな予感がします。

久々に、自作オーディオネタ。

10月26日に、恒例の「集まれ!塩ビ管スピーカー」のオフ会が開催されることとなった。

今年こそは、塩ビ管スピーカーで参加するゾ!

・・

ということで、1年前から構想を暖めてきた、高速ダブルバスレフスパイラル(High Speed Double Bass-reflex Spiral)に、挑戦開始!!

とはいっても、3D?スパイラルのダブルバスレフは自分的に初めて。 それに高速DBの考えを少々加えるということで、どんなになるかは全くの未知数。。

こういう時こそ、塩ビ管の出番ですね。

何しろ組み立てたりばらしたりが自由。そして長さの違う管を使えば容量の調整も自在にできる。 木箱で作ろうと思ったらとっても大変な「エルボ」継ぎ手も市販されている。

とりあえず、昔作った「3D-Elbow-R」を切開手術。 久しぶりに見る「かぐや姫の竹」カット。

φ150mmの90度T継ぎ手とソケット、それに内部の第一ダクト用のφ65mmのUV管と45度エルボとソケットも川向うのHOMACで購入し、臨戦態勢が整った。(φ150mmの直管は、VP管の在庫がまだあり。)

こうして並べて見ているだけで、「あそこをあーして、こーして・・」と妄想が膨らんできて楽しい! 「塩ビ管スピーカー」ファンの人たちの気持ちが伝わってきた気がする。

今が仕事の谷間。 また忙しくなる前に、ある程度形にするつもり。 でも設計は適当です。(笑)

(追記)

これの完成版は、Cool Biz および MSDBS-1(Middle-Speed DB Spiral-1) のページで。

subakoの「完成」という日は、来るのだろうか。 またまた次なる改良のための日々のスタートです。

て、色々妄想しています。 下向き開口の方が自由度が高いですし、スタンドによる低域のホールド効果も期待できますから、トータルでうまく作れば、少なくともsubakoHSよりは完成度が上がる予感がします。

しかし、具体的にどうするか・・

最近、3D-spiralのご本家Takenakaさんは「 角型スパイラル(階段式スパイラル)」に完全に移行しました。 どうやらこの方が音質がよさそうです。

というわけで、subako君は分解するわけにもいきませんので上部はそのままで、今までのようなディフューザーではなくて、新たに角型ショートスパイラ ルBOXを製作して、その上にsubakoを置くという考えにたどり着き。 あわよくば、現状35Hzがやっとこさですが32Hzまで伸延できるかもしれ ません。(8cmクラスで32Hzのハードルの高さは、過去の実験やら他人の事例やらで経験済) そしてスピード感もそれほど落とさずに・・ そんなうま い話があるかな? いや、うまくいけば可能、鴨 ・・ 「3D-スパイラルだから、ここまでできたんだぞー」って言えるようなものが・・

肝心の角型ショートスパイラルBOXの設計がまだ、どんな構想で行ったらよいのか、思い至っておりません。

しばらくの間は、妄想の日々です。

今年も、古河はなももマラソンを完走してきました。

今年最後のレース、記録の出やすいこのコース。TartherZeal5を履いて勝負に出ました。 でも残念ながら後半大失速で目標の3時間半はおろか、昨年の記録も、1月に走った館山わかしおマラソンの記録にも届かず。

最近は、走れば走るほど遅くなっています。(涙)

| タイム(グロス) | 03:48:00 |

| タイム(ネット) | 03:45:59 |

| 種目別順位 | 531/1311 |

| 総合順位 | 3214/7801 |

| 計測ポイント | スプリット | ラップ |

|---|---|---|

| Start | 00:02:01 | |

| 5km | 00:27:16 | 0:25:15 |

| 10km | 00:51:38 | 0:24:22 |

| 15km | 01:15:52 | 0:24:14 |

| 20km | 01:40:10 | 0:24:18 |

| 中間点 | 01:45:28 | |

| 25km | 02:04:33 | 0:24:23 |

| 30km | 02:31:17 | 0:26:44 |

| 35km | 03:02:38 | 0:31:21 |

| 40km | 03:35:22 | 0:32:44 |

| Finish | 03:48:00 | 0:12:38 |

来シーズンは、今シーズンの根本的な間違いを正さないとダメだな。 まずは、高脂血症対策を復活しよう。

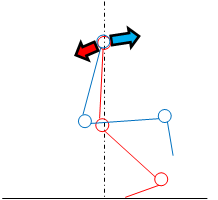

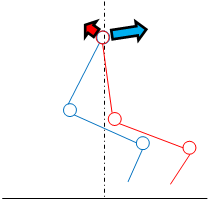

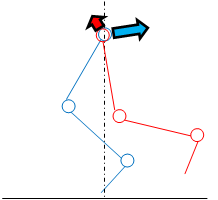

6月に続:ランニングフォームの探究 という記事で、(逆漕ぎペダル式骨盤駆動走法)→別名:逆ローリング走法を提案しまして、GIFアニメをアップしました。

アニメの完成度が今一つだったのと、片足表現のため分かりづらく、上下方向の変位もおかしかったこと、その後の発見もあり、修正版をアップします。(先日の記事へも追加アップ済み)

今日は僭越ながら、もう少し突っ込んだ解説をしてみます。サブ3.5周辺ランナーですのでもっと速く走る人には参考にならないかもしれません。また、上体の動きとの連動も重要です。それについては、後日また記事にしたいと思います。

また、フォアフット走法とのマッチングについても後日の日記に書きましたので、そちらも参考に。

→更にフォアフットとの相性がバッチリな、Neo 逆ローリング走法 を記事にしましたので、そちらを参照下さい。

以下、旧バージョンの解説です。

試していてわかってきたことは、着地直前に後方への力の保持を終わる時に、脚の重さを感じつつ脱力することで、脚の自重と後方への慣性力を股関節を中心として「後方へ自然にスイング」するように一瞬だけ地面に伝え、脚に力を込めることなく太ももを「つっかえ棒」のように地面と体の間に食い込ませるようにする、そうすると力を入れずに推進力と反発力の両方を得ることができるというものです。

この方法がハマれば、動く歩道に乗っているような感覚で実にリラックスして走れることがあります。いつもそうなるには、タイミングや荷重加減などの調整練習と慣れが必要で、私もまだ修行中です。

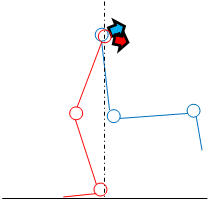

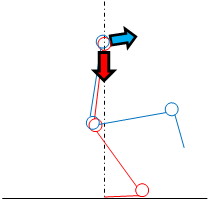

以下、左脚が赤、右脚が青として説明します。

- ↓この直前に、左脚(赤)を股関節を中心として左脚を自重でスイングするように脱力して着地を迎えます。あまり上方から脱力すると、スイングによる着地衝撃が強くなりすぎて膝や足に負担がかかるので要注意。膝もブレーキがかからないように脱力。

- ↓脚のスイングのおかげで、脚が自然につっかえ棒になってくれるので、体重を預けることができます。但し、ここで膝下で地面を後方にひっかくように引っ張ってはいけません。ハムストリングに過度に負担がかかってしまうからです。

- ↓重心真下をつま先が通過する時に最大荷重を受けます。荷重を一瞬で終えるのか、少しの時間長めに分散するのかによって、脚のつっかえ棒との加減も変わってきます。この辺の調整は再現性があるので、練習によってベストな荷重分散時間・タイミングが見つけられそうです。

- 左脚(赤)の股関節は地面からの反力のうち前方への分力をもらって少しの間、前方に移動します。これを受けて反対側の右脚(青)の股関節は、反作用により積極的な後方への荷重保持が始まります。

- 右脚(青)の股関節が後ろに引かれる荷重がかかることで、右脚太もも・膝がすっと前方へ振り出されることになります。

- 左脚(赤)は大転子が前方に出始めたら、若干上方向に吊る感じとします。右脚(青)は、太ももの振出が終わり、脛部分の振出しに変わってゆきます。

- 左脚(赤)は前方から上方への吊上げ荷重に回してゆきます。

- 左脚(赤)は上方への吊上げから後方への荷重に回してゆきます。

- 左脚(赤)は後方への荷重に移行してゆきますが、上方への吊力も維持しつつ回す感じです。右脚(青)は接地直前まで後方力を維持するか、少し早めに脱力するかで、タイミング調整することで、直後に脱力した時の脚の自然スイング力を調整します。

- 右脚(青)はこのタイミングでは脱力開始か、脱力が終わって脚の自然スイング動作に移っています。

- ここからは、画像1~10の左右反対の動作になります。

スパイラルの各ディスクを斜めカット。

M6ボルトで螺旋に締め込み、外周を削り込み、VU75パイプに「ガタガタ」に入るようにする。

ダイソーで買ったウレタンスポンジのすきまテープを螺旋外周に貼り付け、パイプに挿入。 きつくてスキマテープが剥がれてしまうようなら、削り込みが足りない。今回は2回目でOKになった。

下部ベース部分の部品切り出し完了。 125ソケット下部に穴あけ未実施。

そういえば、バッフル板も切り出したのだった。

続きは明後日。

こんにちは。

暑さもピークを越え、秋の気配を感じるようになってきました。 夕方以降に走りやすい気温に下がってきて、いよいよマラソンシーズン到来! という感じですね。

この春に昨シーズンが終了し、6月以降は今シーズンに向けて走法の修正を行ってきました。大転子ランニングを基本とした微調整の段階に来ています。

一方、トレーニングメニューについて。

昨シーズンの場合は、LT閾値走4キロやインターバールトレーニング、週末30km走主体のハードな練習で30km以降失速の失敗レースを3本続けて経験したことで反省し、そうした練習方法から決別、できるだけ毎日走るように変更をかけて月間走行距離を上積みしています。

その理由は、上記リンクした7/22の日記にも記したとおり、「3時間切り請負人」が教える!マラソン<目標タイム必達>の極意」(福澤潔氏 著)を読んで、昨年の失敗レースの反省と一致したからです。

この本に書かれていることといえば、

- 嫌な練習・辛い練習はしなくていい

- 「インターバル走」と「30km走」は効果なし

- 暑い最中に走らない

- 基本的に10km程度までの距離を毎日コツコツ、キロ5分30秒~6分程度のジョグペースで走ることと、週1~2回の15km程度のビルドアップ走を続けていれば、フルマラソンの目標タイムをクリアできる。

という、マラソントレーニングの王道ともいえるトレーニングさえも否定した独特のものです。

筆者は、若い頃こそ辛い練習にも耐えて本格的にトレーニングを積んだ経験があるものの、ビジネスマンになってからはミズノランニングクラブの監督を長年務める傍ら、自ら実際のフルマラソンレースでサブスリー60回以上、加えてペースアドバイザを25年務め、こうした練習指導により300人ものランナーをサブスリーに導いてきた実績があるようです。すばらしい実績です。

この本を読む直前、私は通勤ランを始めたところでした。 でも片道16kmは毎日走るには辛いです。 その頃の6月のJogNoteの走行グラフはこんな感じで、休前日は往復通勤ランで1日に32キロ走ってました。

7月中旬からは福澤氏の本に従い、10kmのロードかジムのトレッドミル(角度+1%)と15km前後のビルドアップ走や通勤ランに変更しました。ほぼ毎日走って、人生初の月間300kmに到達。

結局のところ、こういう練習で地力を付ければ、月間走行距離は自ずと伸びるので、きっと30kmから先の壁も乗り越えられそうな気がします。 但し、体力の無い自分の場合は脚を使いすぎるような走りをしないことが前提で、大転子ランニング走法でランニングエコノミーを日々改善することも必要と感じています。

また、前日記でも紹介した心拍計の活用もトレーニングの指標や結果評価に重要と感じています。 下の画像は、ロード10kmジョグと、15キロビルドアップ走の心拍数推移です。時々心拍数が下がるのは信号待ち等の短時間の停止です。

一方で、練習のほとんどをゆっくり走っていると、スピードが落ちてしまったり上がらないのでは? という疑問も当然あります。 ですので、私は走力アップのために時々坂道ダッシュや、4キロのLT閾値ペース走(私の場合はキロ4分35秒程度)をすることでスピードアップの確認ができると考えています。 下の画像は、10kmジョグ中に4kmLT閾値走を入れた時のものです。

以上のような練習メニューで、今シーズンで念願のサブ3.5を達成できると思っています。 このメニューは確かに練習自体は辛く無いのですが、個人的なタイムテーブルの事情で毎朝3時に起きる必要があり、そういう意味ではメニューそのものが辛いです。笑

以上、結果はきっと出ると思いますが、興味のある方は福澤氏の著書を手に取ってみてはいかがでしょうか。

4

4