日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

今年も走ってきました、日立さくらロードレース。

3年続けて参加していますが、一昨年も雨、昨年は晴れでした。そして今年はさらにしっかり降って、ゴールの時にはびっしょり。

一応、昨年の記録は3分弱ほど短縮しましたが、相変わらずの坂道の連続に参りまして、後半ダレて自己ベストとは程遠い1時間40分41秒でダメダメでした。

種目別順位 75/559

総合順位 485/3381

でも、今回はフルマラソンの後半対策につなげる、ピストン走法やナンバ走りを試しながら、雨のなかで苦しいながらも楽しく走れたと思います。ナンバ走りはとっても楽しめるんですが、ツイスト走法のような内臓付近の筋肉疲労が無いのは良いものの、前に体重をかけるので今のところ膝の筋肉が疲れちゃいます。今後の自己研究に期待。

ではまた来年!

今期は、2週間後に荒川30キロを入れてまして、それで終了(の予定)です。

先週日曜日に、第8回いすみ健康マラソン(増田明美杯) ハーフマラソンに出場してきました。

数日前から風邪気味で、今一つ気持ちが前に出なかったのですが、ラン仲間のS水氏と走れることと、女性応援団の声援を受けて途中からやる気満々に。

折り返し直後には、増田明美さんが待っていてくれて、私もハイタッチしていただきました。

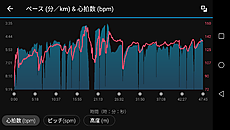

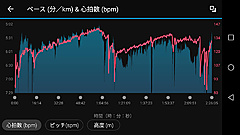

中盤は無理せず、苦しくなったら少しだけスピードを落として、フォームを崩すことなくリラックスして走り続けることに注力した結果、最後の2キロを5分切るペースで走り抜けることができました。 走っている時は苦しくて、もっと遅いと思っていたので、 GPSログ:GarminJogNoteを見てビックリです。

結果

ハーフ自己ベスト4分更新!

種目別順位 151/432

総合順位 624/2005

いやあ、嬉しかったですね。 レース後の打ち上げでも、湘南国際フルで自己ベスト更新されたM村氏とともに上機嫌でした。いすみを走ったS水さん、W田さん、車を出していただいたH野さん、応援団の皆さん、感謝です、ありがとうございました。

一方で、一緒に走ったS水氏はふくらはぎの肉離れが悪化して途中で失速しつつ1時間28分台でゴールしていました。 でも本当に痛そうで、きちんと病院に行くように説得しました。

風邪もそれほど悪化してないし、楽しかった、応援の皆さん、本当にありがとう! と嬉しい気持ちで翌週の仕事に臨んでいたところ、火曜日から右足太もも裏に強い痛みが発生。 水曜日には激痛に変わり、歩くのもままならない、階段は左足でしか登れない、座って立ち上がる時に特に痛い。 車の運転姿勢が辛いので通勤が恐怖、などなど、職場の皆さんにも心配かけるやら慰められるやらで大変でした。

その後、木曜日の午後から痛みが引きはじめ、結果的には金曜日に休みをもらって整形外科を受診して、おそらく筋肉痛の一種だろう、バランスの悪い走りが原因? ということで、大事には至りませんでした。

思えば、今回から着地時の反動を素早く反対側の骨盤移動に移すフォームにしていて、とてもリラックスして走れるのでタイムも上がるのだが、 膝の負担を乗り越えた後に別の部分に負担がかかっていたのではないかと。 途中、着地側の骨盤を前に出すような崩れたフォームになったことがあり、それも痛めた原因のような気がします。

そしていつものように風邪も悪化し気管支炎に。。 かかりつけのクリニックで気管支拡張用の吸入器も出たので、ハーフマラソン1回の参加費分の痛い出費でした。

ともあれ、なかなか充実したランニングとの付き合いが出来ているので、幸せですね。

Gotoトラベルキャンペーンを活用して、岡山出張に来ています。

盆前に来たときは、成田空港→高松空港でレンタカーを借りて往復しましたが、今回は帰りに大阪出張を絡めているため、成田→高松→坂出経由とし、岡山でレンタカーを借りています。

- 高松空港→坂出経由丸亀行きリムジンバスと、坂出→岡山 快速マリンライナー車窓から瀬戸内海の風景

- 今回泊まっているホテルはステイルームがあり、なんと洗濯機と電子レンジが付いている。 毎朝ランで洗濯が必要なランナーには最高に便利なホテル。駅からちと遠いけどレンタカーなのでOK。

そしてそして、シューズを買いました。前回は2月にメルカリでズームフライフライニット(FK)を買ったので半年ぶりです。

今回もメルカリを利用して、定価およそ20千円、実勢価格14千円のところ、85Kmほど走行の中古品を10千円で購入。出張先の岡山のホテルに配達してもらいました。

色はピンク系で、歳を考えると少々恥ずかしいですが、デザイン悪くないです。

履いて走ってみると、大人気のヴェイパーフライnext%で使われていた軽量ミッドソール素材、zoomXがミッドソールの一部に使われているため、カーボンプレートはありませんが、反発があって軽快かつ省エネでピッチを刻める気がします。

今まで履いてきたシューズの中で、一番走りやすいかもしれません。

- 平日は無理せず10K、岡山県総合グラウンド外周。 トップスピード向上にトライ。自分的には3分台は爆速です。力み過ぎていて呼吸が続きませんが、今後も努力していきます。

- 土日とも現地休になったので、2日連続で旭川・百間側ランニングコース を走りました。初日は、往路ゴールからホテルに向かってワンウエイで20Km。使用シューズはズームフライFK.

- 旭川・百間側ランニングコースから、岡山城と後楽園を臨む

- 旭川・百間側ランニングコースの往路ゴール地点から、帰り道のプチ峠

- 2日めは、コース往復にチャレンジ25Km、ズームペガサスターボ2を履いてプチビルドアップ。 昨日より湿度が高い気がしてきつかった。

夏場の週末2日間の合わせ技で45Km、とても良いトレーニングになった気がします。 これからも、これらのシューズを活用してトレーニングに励みます。

5月の日記で、緑基板のDACの出力部分の改造をして、満足のゆく音が得られていました。

ただ、Raspberry Piでオーディオしま専科 グループの改造作者の方は、黄色基板の改造で実施しています。

実は、黄色基板も2枚ほど買ってあって、在庫していました。 1枚1,000円ほどですんで、これでよい音が出ればすばらしいです。

改造前は、緑基盤の時と同様にざらついた感じでしたが、改造後は滑らかさが出ていい感じです。 緑基盤との比較では、高域が少し押しが強く、低域は伸びを抑えてキレが良い方向です。

好みは分かれるところだと思いますが、現段階ではこの黄色基盤のほうが音がフレッシュで良いですね。 1個千円程度で買えるので、改造費がその半分くらい上乗せでかかりますが、それでもコスパは最高。

なお、Raspberry Piでオーディオしま専科 グループの後藤さんの改造個所に倣っていますが、コンデンサメーカーが違ったり、タイプが違ったり、容量が少し違ったり、一部取り付け位置がわからず付けていないものがあったりしています。 完全にコピーすればきっともっと良い音になると思うのですが、これ以上良い音になってもスピーカーがボトルネックで違いがわからないと思います。

なお、出力RCAジャック手前の抵抗は560Ω、ポリエステルフィルムコンデンサは2700pFです。

1曲、ソフィーミルマンの曲を録音してみました。

https://www.youtube.com/watch?v=1C5nk9GqbYg

また中途半端な状態ですが、私はこの時点ですでに満足しています。 ありがとうございます!

オリジナルの投稿

https://www.facebook.com/groups/rasp.audio/permalink/481413312052018/

走法の記事は久しぶりになります。

じめじめした梅雨のランニングは、走れる日も限られてストレスが溜まりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、一年前のランニングフォームの探究で、接地時の膝の脱力と直後の脛の素早い前傾動作が、SSC (Stretch Shortning Cycle:伸張-短縮サイクル) を有効に使えるコツであると書いていました。

その後、これを基本に腕振りの改善などを組み合わせた走法で、湘南国際で念願のサブ3.5を達成できたわけですが。。

その後が続かず、大失速レースの連続でした。 SSCに頼りすぎて太もも・膝が売り切れたり、ハムストリングスに負担がかかりすぎたり。失速の要因は様々でしたが、結局のところ走法がまだ不安定だったわけです。

シーズンオフに入って、出張先で(MIZUNO)ウェーブアミュレット(絶版)を購入して新フォームを試していました。 骨盤への力の入れ加減のコツをつかんだかな?と思った矢先に腰を痛めてしまい、2週間のランオフから改めて再開したところです。

走法をどこか変えようとトライを始めたとき、体が順応できていないので、負担がかかる部分を一時的に痛めてしまうことがあります。 そういうときは無理せず医者で診断をうけ、痛みが治まるまでしっかり治療をしましょう。

私は毎度の第五腰椎分離症・すべり症を併発していますので、腰が痛くなることが時々あります。 今回は今まで痛くなったことがない骨盤に近い左側でしたので心配のため診断を受けましたが、特に目立った損傷もなく,2週間のランオフで痛みが引き、ランを再開できました。皆さんも骨盤を上手に使う走法に転向しようと思うときは、無理しないようにご注意を。

さてようやく本題です。

みやすのんきさんの「大転子ランニング」では骨盤を前に出すイメージでシザース動作を取ることが一つのコツであったわけですが、もっと重要なのは前に出した脚を素早く戻して重心真下に引き戻すことです。

適度な力で引き戻していると、お尻の筋肉で大腿骨を後ろに漕ぐ要領でテコの原理で膝やハムの力を最小限に地面を押すことができます。

このとき、下記GIFアニメ(クリックして下さい。EXCELから作ったのでカクカクご容赦)のように、早めに骨盤を後ろに引くように力を保つことで、太ももがすっと前に出たあと戻り動作に素早く切り替わります。大転子を前方に出す時間は短く、すぐに上方向に引き上げ、直後に後方に引っ張る感じで、後方へ力を入れて保持している時間のほうがずっと長いです。 但し引く意識が強すぎて地面を引っぱったり引っかいたりするのは、ハムストリングスの疲労を急増させますのでしてはいけません。

また、骨盤を後ろに引きすぎて腰が引け過ぎたような崩れた姿勢にならないように注意が必要です。私の一時的な腰痛はこれが原因でした。

上方向への引き上げと後方への引っ張りの連続性がポイントです。上手くできるようになると、感覚的には自転車のペダルを逆方向に漕いでいる(→逆ローリングしている)ような力の方向で回してゆく感じであると気づきました。そう考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。この感覚で走っているととても脚が楽で、太ももや膝への負担も最小限に思いますし、坂道ダッシュでは今まで出せなかったようなスピードで走り抜けることができました。

もう、余分な太ももの筋肉もふくらはぎの筋肉も付ける必要がなくなって、スリムな脚でフルマラソン体型になれそうな気がします。

来シーズン、この感覚を磨いて、フルマラソンを気持ちよくゴールできるように夏場を精進したいと思います。

(20190817)【改良版】GIFアニメを追加しました。両脚の動きの連動がわかるようにしたほか、微修正を加えています。詳しい解説は、こちらの記事を参照してください。→続:ランニングフォームの探究 2

今週16日の搭乗分から、JALも航空券購入期限が短縮されています。 搭乗3日前以前に予約したものは、予約の翌々日中に購入しないとキャンセル扱いになっています。

http://www.jal.co.jp/dom/info/tl.html

これまでは、早めに予約を入れておいても搭乗20分前までの変更が可能で、空港に付いてから購入すればOKでしたが、それはできなくなりましたね。

普通運賃で予約をいれておいて、出張日時が確定した時点で特割が空いていれば変更する場合、前日に特割予約購入、普通運賃分キャンセルを行えば今までと同じ操作ですが、普通運賃の予約を3日前以前に入れる場合はそれができませんので注意が必要です。

参考記事:航空券の発券期限

http://plaza.rakuten.co.jp/peaceandeco/diary/20051113/

ほかに注意することは、あるのかな・・

カーオーディオといえど、オーディオは上を見だすと止まらなくなりますね。

愛車 LAFESTA Highway STAR のオーディオをいじりはじめて、中低域ユニットはコスパの良い(CLARION)SRT1733S に固定したものの、ツイーターはとっかえひっかえ試しています。

先日も、(DAYTON)ND16FA-6 から (Vifa)XT25SC50-04 に付け替えて試していたところです。

そして先ほど、(自分的には)禁断の ScanSpeakのツイーターに手を染めてしまいました。

ScanSpeak Illuminator シリーズの19mmソフトドームツイーター、D2004/602000 です。

特性は、ScanSpeak のサイトのPDFを参照。

コイズミ無線や麻布オーディオで1ペア2万8千円ほどします。 自分ではなかなか購入する勇気が出ない値段ですが、、 実はこの時のコンテスト受賞の商品でいただいたものでした。

自宅のオーディオで使おうと温めていたのですが、なかなかマルチウエイを制作する時間も情熱も出てこなくて、今まで陽の目を見れませんでした。

まずは仮に付けてみました。 しかし端子の部分を見ると、細ーーいボイスコイルが端子に直接はんだ付けされていまして、扱いを慎重にしないといけないと思いつつ、いつものようにいい加減な両面テープ作戦を決行。

恐る恐る音出し。

(Vifa)XT25SC50-04よりも能率が低いため、カーナビのグライコで絞っていた高域をフラットに。 いやー、さすがだよ、スキャン。 とにかく自然な音がする、それに尽きる。 弦の擦れも強調することなく自然に響くし、クルマの中で鳴らしているということを忘れてしまいそうです。

ただ、もう少し透明感が欲しいかな・・

と思ったところで、これが普通のディーラーオプションのカーナビと、WMAの圧縮音源だということを思えば、上出来なのではないかとも思うわけで。。 WMAはVBR最高音質でエンコードされているとはいえ、そこはWAV非圧縮とは超えられない壁が存在するわけであります。

しかしまあこの感じだと、今の4.4μFで6KHz程度で落としているフィルターは、もう少し大きめにして、ドアのミッドレンジと被せても良いかもしれない。 BENNICの安物フィルムコンだし、コンデンサのグレードアップと共に検討してみようと思います。

まだまだこの先、楽しめそうです。

4

4