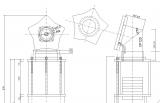

5月11日に迫ってきた、集まれ!塩ビ管スピーカーの2014関東オフ会に鳴らすスピーカー。 昨年の「スター」のユニットを交換して行く予定で、図面の変更を実施中。

原作は、ユニットをバッフル中央から上側にオフセットしてバッフルステップ効果の低減を狙っていたのだけれど、どうも振動が大きくなる原因かもしないので、今回は中央に配置。

バッフルステップは強めに出てしまうけれども、それも音の味となればよいでしょう。

製作は18mmシナアピトン合板のバッフル板だけなので、始めれば早いと思われます。

しかし、肝心のFostexの限定ユニットFE103Solはいつ出荷開始するんだろう? 4月中旬ということだったのだが、全く音沙汰ない。。

なお、図面は「DraftSight」というフリーのAutoCadLTほぼ互換の2次元CADを使っています。 この程度の作図ならこれで十分!

試しに、3D-subakoの下部ディフューザーの向きを変えました。

最初、頭部を少しよじって相対的に下部が前方に捻られた格好にしてみたら低域の押しがアップしたので、 左右を入れ替えてディフューザー開口を前面に。

・・ このレイアウトは、以前stereo誌投稿バージョンに変える前、シリコンシーラントでごにょごにょやっていた頃のものに近いです。

音が生き返りました。 中低域のキレ・エネルギー感は申し分ないほどに復活しドラムが冴える。 様々な音の輪郭がハッキリして、サックスやボーカルなど中域を中心に音がどんどん前に出てきます。

ただその分、やはり中域干渉が顔を出します。 ギターは大丈夫ですが、サックスなどの管物とピアノで耳に付きます。

毎度の、MySpeaker測定グラフです。(いつものようにUNREGISTEREDですが、個人で使用する分には問題ないとのことですので・・)

中域が暴れています。 200Hzあたりのディップは干渉と部屋の影響との相乗作用ですね。

前のバージョンとどちらの音が良いとは一概には言い切れませんが、自分でFUSIONやポピュラー主体で聞き比べると以前のバージョンは優等生すぎて「借 りてきた猫」のような音に聞こえ、今回の方が断然良いです。 クラシックでは以前のほうが破綻がない音で、迷います。 ディフューザーの向きを変えるだけ で、まるで二重人格のように音が変わる・・ やっぱり大口径3D-スパイラルは奥が深い。

まだまだ改善で良くなる余地がありそうです。 「これで完成」と言える日は、来るのだろうか・・

☆先日のオフで、このバージョンでも皆さんに聞いていただけばよかったなあ。

mixiの自作スピーカーの会コミュで話題に上りました、「小型ユニットの低域での歪率」について、「測定してみます」と宣言しました件の記事です。 本日、測定してみました。

「みました」と書いたのは、測定結果の評価にあまり自信がもてないからです。 理由は・・

- 自作マイクプリの利得不足により、RMAAでは測定可能レベルにならなかった。 パワーを入れ続けるとやがてクリップ。。 よって、Myspeaker(試用版)での簡易な測定、それも2次と3次の高調波しか測定できなかった。

SpeakerWorkshopでの測定環境はあったものの、高調波歪の測定メニューが見当たらなかったので断念。 (オヤさん、どうやって測定したんだろ。。) - Myspeaker(試用版)での測定結果は、自動的にレベルのノーマライズ処理が働き、測定ごとの相対比較が難しい。 → 評価作業が困難。

- NearFieldにて測定することで部屋の影響は回避できると思うのだが、バッフル板自体の振動の影響が回避できていない気がする。。

- 自宅の限られた環境での測定結果から高調波歪を定量的に評価するのは難しい。

***

そんな前置きはこの辺にして、いつものように「Unregistered」表記のMyspeakerで申し訳ないですが、測定したグラフ群も公開します。

でもその前に先ず、わかったこと、感じたことを纏めておきます。

【わかったこと、感じたこと】

- 言われていたように、小口径になるほど低域の高調波歪は増える。 特に、3次高調波歪の増え方が顕著。 (以下想像: 今回はTLD(全高調波歪率)を測定できなかったが、4次以上の高調波歪は増え方が更に激しいかも。)

- 小口径では、ユニット裸で測定するよりも(小さくても良いから)バッフルに付けたほうが低域の歪測定は正確の方向。

だが、事前に予想していたほどの差はなく、少なくとも口径16cm以上なら裸で測っても大差ない。 また、バッフル板は45cm角でも90cm角でもほとんど変わらない。 ・・但し、あくまでNearField測定の場合の話。 - バスレフ(今回は3D-スパイラル) やバックロードホーンに取り付けてユニットに背圧をかけ振幅を減らすことで、背圧の良くかかる周波数域に おいてNearField測定の高調波歪は減少する。 (ホーンなどで空振り現象を防止-> 背圧がかかる(空気に本来の仕事を伝える)-> 振幅が減る-> 高調波 歪の減少)

- 上記3、の結果NearFieldでの歪は減るため、バスレフやバックロードの駆動源の歪は減少するのだが、ポートやロード出口の歪はまた別問 題でトータルでは歪が増えることもありえるし、口径のより大きいユニットのそれ以下にするのは至難かも知れない。 特に3次以上の高次高調波歪。

***

以下、測定環境、測定の様子とグラフ及びその解説になります。

1、使用機材

(1)ユニットと使用バッフル・箱

(○/△番号は、それぞれ結果グラフ/写真のリンク)

| ユニット (Fostex) | Naked | Buffle45cm | Buffle90cm | Enclosure |

| FE88ES-R M0: 1.9g Q0: 0.45 | ○11 △11 | ○12 △12 | ○13 △13 | 3D-spiral ○14,○15 △14 |

| 6N-FE108S | ○21 | ? | ? | ○24,○25 S-Swan |

| FF165K M0: 7.8g Q0: 0.2 | ? △31 | ○32 | ほとんど← ○32と同じ | ? |

(2)測定機器

・PC:(IBM) ThinkPad T42

・Sound Device:(Creative)SB Live! 24bit External

・DAC:(Accuphase)DC-61

・AMP:(Marantz)PM-SA14-Ver2

・Microphone:(Behringer)ECM-8000

・Mic Amp:自作品 (TI NE5532P使用)

・バッフル板: 梱包用のt11mmチップ合板。 画像→(△99)

2、測定方法

・すべて室内。 普段のセッティング位置、高さ(FL+900mm)。

・EnclosureでのFarFieldとPort以外は、すべてNearField測定のみ。

・NearFieldでは マイク先端が振動版のセンターキャップから10mm。 アンプのボリウムは同位置。 但し、FarField測定ではレベルを8dbほど上げた。

また、FF165Kは軸上だと高域の歪でグラフが暴れて見づらくなったため、センターキャップのエッジ部分にて、距離10mmとした。

・MySpeakerの「サインスイープによる高周波歪の測定」を使用。

3、測定結果グラフ

★注意1:各グラフのレベルはMyspeakerによって自動ノーマライズされています。 中高域のレベルとの相対比較しかできません。

★注意2:各グラフの2ndHD/3rdHD/Noizeのレベルは、実際のレベル+40dbされています。 例えば、SPLと2ndHDのクロスしている周波数では、実際には40dbの差があるということになります。(2次高調波歪率=約1%)

○12:Buffle45cm-88ES-R (リファレンス)

黒(SPL)/青(2ndHD)/緑(3rdHD)

2次高調波歪も高いですが、3次高調波歪も高い。 以下、グラフ「○15」まではこのグラフとの重ね合わせとなります。

赤(SPL)/桃(2ndHD)/橙(3rdHD)。

バッフルが無いため中低域以下のSPLが3dbほど下がっています。 SPLと2nd-HDの交点(歪率1%のポイント)が、Buffle45cm/naked=65hz/70hz付近となっており、総じてnakedの方が低域の歪率がやや高く出ていると言えます。

測定誤差を考えると、45cmバッフルとほぼ同じと言えます。 但し、「Unregistered」で隠れている部分に多少の違いが出ていそうです。。m(..)m

○14:3D-spiral-88ES-R-NierField

40Hz?100Hzの間において、2ndHDと3rdHD(特に2nd)が共に下がっています。 また、3D-spiralのバスレフダクトとして見た ときの共振周波数42Hz付近で、振動板の振幅抑制効果によるSPLとHDの抑制(その分、ダクトから輻射されている) がよくわかるとともに、スパイラ ルの穏やかなロードが100Hz付近までかかっていること言えます。

○15:3D-spiral-88ES-R-FarField(1m)

上記でボリウムを8dbほど上げて1mで測定。部屋の影響が大きいのか、それともそもそもダクトからの放射は歪が大きいのか。。(?) 40Hz以下の歪はかなり高い。

オマケと して、ポート(スパイラル出口)での測定。 中域の共鳴が激しいのは3D-スパイラルの特徴で上手に処理しないと耳につきます。 加えて、ダクト共振周波 数付近では2ndHD<3rdHD であるが、60?80Hz付近でロードのかかっている部分は3ndHD<2rdHD と逆転している。 3D?スパイ ラルの低域が聴きやすいのはこんなところにも現れているのかも知れない(? 多分の推測)

★88ES-Rはここまで。まだまだ続きます。

往年のFE108Sらしい中高域が張ったSPL。 低域の2ndHDがなぜかレベルがかなり高い。設計が古いためか。。 一方で、3rdHDは88ES-R比で低め(口径の影響?) 。グラフ「○25」まではこのグラフとの重ね合わせとなります。

スパイラルの○14のと比べて、更に100Hz以上でもロードがかかって2ndHDが減少しているのが読み取れる。 けれども3rdHDはあまり変わらない・・ ということは、3rdHDはこのまま増幅されてホーン出口から出てくるということ。

○25:S-Swan-FE108S-FarField(1m)

下の写真では横向き開口ですが、測定時にはオリジナルの背面開口に戻してます。 なんというか豪快なSPL。 背面開口なので部屋の影響も大きそう。 60Hz以下の2ndHD、3rdHDの高さがぁぁぁ・・

○12のBuffle45cm-FE88ES-Rとの重ね合わせ。 同じバッフルサイズなのだが、165Kのほうが3rdHDが圧倒的に低い。(本当にこ んなに低いのか?) やはり口径の影響が大なのか・・ 一方で2ndHDが低くないのが不思議。 Q0が0.2という超オーバーダンピングなユニット特性 によるものか・・

★その他雑感

・今回、適切な測定環境とは言えないものの、低域の高調波歪測定に触れ、その特性の直感的な理解に少しつながったような気がする。

・バッフルの大きさは(口径8cmクラス以下を除き)ほとんど影響しないことは意外であった。

・小口径でもロードをかけると歪が減るのは直感および聴感上の経験ともつながり、納得できる。 が、ダクトやポートから出てくる音の歪率がどうなるかはまた別、ということも再確認できた。

・S-Swanよりも3D-Spiralの「3D-subako」のほうが低域の質に関して「聴きやすい」と感じていたのだが、その理由の一旦を垣間見ることができたと思う。

・次回はもう少し勉強して、機材も(特にマイクアンプ)なんとかしてチャレンジしたい。 いい加減にMyspeakerをregisterしないとねえ。。って毎回言ってるな。 その前にMyspeakerから卒業したいってえのが本音です。

写真集

以上

持病の家族性高脂血症、8月の出張でめちゃくちゃな食事により悪化していることが、金曜日の定期通院で発覚。 週末から治療月間に突入しました。

高脂血症は自覚症状が無いと言われますが、実はあるんです。 血液どろどろだと(加えて私のように低血圧気味だと)頭の回転が悪くなるしすぐに眠くなります。 まずいなあ、と思っていたところにそういう診断結果だったので、これを機に頑張って治療しまーす。

よく見かけだけで「コレステ値が高いようには全然見えない」と言われます。 いえ、家族性(遺伝)ですから。 で、現状値と目標値は、以下でっす。

現状値 目標値

体重 62Kg 58Kg

T-CHO(総コレステ値) 293 220 (★1)

TG(中性脂肪) 275 150 (★1)

★1は適正値の上限ですので、ここまでたどり着くのはかなり大変。

治療方針

1、何と言っても食事制限

・ごはんは今までの3/4。 カレーライスやラーメンなどの

大盛りは厳禁。

・油物、特に動物性は極力摂らない。

好物のフライドチキンは当分おあずけ

・血液さらさら食品(トマトなどの緑黄色野菜、酢の物など)

を増やす。

・食事の時、暖かい黒烏龍茶(ポリフェノール入り)を飲む。

2、朝のジョギング

体力向上が目的ではないので、ゆっくりと、空気を一生懸命に吸って長い時間有酸素運動をする。 走る前の「ぴょんぴょん体操」も効果的。

3、薬剤投与

医師から処方された薬ですが、

・以前はこれ。 メバロチン錠

(成分:プラバスタチンナトリウム) 割と古い薬。

・今後はこれ。 リピトール錠

(成分:アトルバスタチンカルシウム) 少し強めの新薬。

体重はそのうち目標値まで落ちると思うのですが、 コレステロール値・中性脂肪値を落とすのは時間がかかるので大変ですね。 次回の診察が年明けにありますので、 1ヶ月といわずそれまで意識は継続です。

通販でシナベニアのバーゲン品を探していたところ、

以前より使っていた北零WOOODで丁度15mm厚x300mm巾のものが

出ていたので、買占めてしまいました。(笑)

15mm厚x33枚積層すると、495mm高さになります。(苦笑)

(内訳)

・厚さ15mmx巾300mmx長さ900mm(2.14Kg)x 3枚

・厚さ15mmx巾300mmx長さ600mm(1.43Kg)x 31枚

普段でも安めのお店なんですが、更に半額でした。

これと、バッフル板の分は18mm厚の通常料金ものを選定し、

2本分で12千円で済んじゃいました。

ついでに、スピーカー台用として、21mm厚のものを適当に。

上記と合わせて 約19千円。(送料別)

結構な出費ですが、スピーカー台は別に作ろうと思っていた

ところなので、予定されていた出費です。

(下面開口の設計上、普通の台は使えないんです。。)

しばらく忙しいので、設計は先延ばしです。。

まだ光回線が通っていない、ド田舎。

フレッツADSL接続の固定IPで、自社サーバーを公開していますが、訳あってプロバイダを変更しました。...

VMwareーServerを使って、また変則的なことを考えてしまいました。 ホストOSとゲストOS間が仮想ブリッジ接続となっていることを 利用し、そこでセグメントを分けてしまおうという考えです。 そうすれば多少はリスク低減の方向かと。。 以下、少し実験をしたのでその結果も踏まえての 記事です。...

2

2