日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

Tornadefly(オリジナルP1000版)に、ツィーターを付加してみるテストをしています。

選んだツイーターは、Dayton AudioのND25FA-4。

横浜ベイサイドネットの通販で、10%オフセールで税抜き1本1,872円。 送料が500円で時間指定で配達してくれるので、単身赴任の身にはとても助かります。

また、Dayton Audioのサイトには、ZMAやFRD形式のデータが公開されていますので、Speaker Workshopにインポートしてみました。2KHz以上が見事にフラットで、位相特性もクセがなく能率も高い。 これで2千円程度で買えるなんてコスパ最高です。

納品されたので早速開梱。高級感こそありませんがプレーンなデザインは好感が持てますね。

とりあえず、手元にある限られたパーツで試してみましょう。 まずは1.56μFと1μFの2種類でSpeaker Workshop でシミュってみました。0.5mHは低い方のカットのために入れているだけで、特性上はほとんど効いておらず6db/Octです。音出しの結果、1μFで十分、もう少し小さくても良いかもです。

ここまできてようやく取り付けです。接続状況はこんなんで何とも試作感満載ですね。FostexのコンデンサCS1.0が4千円近くするので一番高価なパーツだったりします。

音出し3時間程度でエージング途中ですが、なかなか良いです。 上級クラスほどの解像度や音場感は出ませんが、特性通りクセが無く、コンデンサ容量を変えた成りに音が素直に変わってくれます。 位相特性にクセがあるとこうは行かないのです。 欲を言えばもう少し制動感がほしいですね。

来年の塩ビ管スピーカーのオフ会までに、ユニット特性の実測とシミュレーションを行い、きっちり煮詰めていこうと思います。 その頃までにはバッフル板も交換してツィーターをインストールできるでしょう。

本日発売のstereo誌2016年1月号に、先日のスピーカーコンテスト視聴会・授賞式の模様と、各作品への寸評が掲載され、拙作「Tornadefly」も紹介されていましたので買いました。

ところが、いつもは980円なのになぜかこの号は1,500円と。。 特別付録で小冊子が2冊付いているんですが、「究極のヘッドホンブランド27」と、「編集部オススメのセッティング技&音質アップテクニック16」 という、私にとってはちょっと内容の薄いものでして、これでプラス520円は無いかなあ。

さて、家でじっくり読んでいると、予想通り「来場者が選ぶNo1スピーカー」の5位以内に、Tornadefyの名はありませんでした。 はい、私もこの読者が選ぶスピーカーの1位になったスピーカーに投票しましたので、拙作スピーカーが受けないことはよくわかっています。

それでも、各作品に付いた炭山アキラ氏による寸評では、Tornadeflyに嬉しいコメントがありました。

「透明の塩ビ管で内部が見えるようになっているが、DBの2つのダクトがスパイラル形状になっている。よく澄んだ美音で、Dレンジの広さと声のきれいさが印象に残る。低域もさすがによく伸びていた。」

また、写真に添えられた小澤氏のコメントもまた泣かせるものが。「塩ビ管を使い独特なダクト形状ですが、高SN比でオケの混濁がない見通しの良い音でした。テクニカルマスタークラスの音質です。」

最後の一言は褒めすぎと思いますが、苦労が報われた気がします。  皆さん、応援ありがとうございました。 来年は応募できるかまったくわかりません。そもそも付録にスピーカーが付くのか、コンテストがあるのかさえ微妙ですね。

皆さん、応援ありがとうございました。 来年は応募できるかまったくわかりません。そもそも付録にスピーカーが付くのか、コンテストがあるのかさえ微妙ですね。

最後に、残念ながら今年の作品群紹介にも夫々の設計図等は一切なく、寂しい報告に終わっています。 個人的には、せめて受賞作品のコンセプトがわかる程度の資料は掲載するとか、視聴会参加者には1次選考書類を配布する等の配慮をしてほしいと思います。

ようやく、subakoHS (人格変更版3D-subakoの新name)のディフューザー改良に着手しました。 10月6日の記事でテストしてきたものでして、口ばし状の隔壁 (あるいはホーンと呼ぶべきか) を取り付けています。

なお、スピーカースタンドも製作しました。 (11/19:右の写真を追加しました。グラインダーで仕上げ中の状態です。)

subakoHS (HighSpeed) のほうは、こうすることで中域の干渉が減ることと、低域の明瞭度が上がって低いほうに少し伸びたように感じます。 中域の干渉に自分の耳が慣れてしまったというのもありますが、十分に満足できる範囲に入ったと思います。

また、今まで置き台にされていたSuperSwan改を久しぶりに再セッティングして聞き比べてみたところ、低域はsubakoHSのほうが遥かに質が良 く、量感では劣るものの長時間の聞き疲れがしません。 スピード感のあるドラムスと相まって、JAZZ、FUSION系での得点は上がったと思います。

デザインに関しては、元のコンテストバージョンでは下部ディフューザーが90度回転させた位置で設計したため、余計な穴や溝などが開いたまま。。 塞ぐべきだとは思うのですが、手間が・・

スピーカー台については、30mm厚のシナランバーを切断後、接着の前にコバ面にシナロールテープを貼りました。 いやあこれは綺麗に塗装仕上げ したくなる出来です。 重量が軽いので音質への寄与という面ではあまり貢献していないと思いますが、それでも足の組み方を工夫したため、subakoHS 開口部の直下に空気溜りを作ることができ、低域の空振り防止に一役立っていると思います。 ユニット軸芯までの高さは、床面から875mmと低めになっ ています。

また、上方は天板を設けず、オフ会などでの運搬時には写真のように逆さまに重ね合わせて運搬スペースを節約することが可能としました。

以上、 11月23日の集まれ塩ビスピーカーのオフ会までは、多少仕上げが進む程度で参加することになります。 プレゼンの選曲も固まってきましたし、楽しみです。 参加の皆さん、よろしくです。

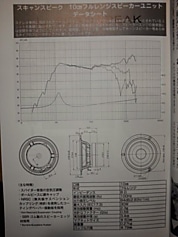

先日発売の月刊stereo誌8月号には、なんと、デンマークの高級スピーカーユニットメーカー、scan speak 製の10cmユニットが2本付いて来ました。実質口径は8.5~9cm弱という感じです。

しばらく出張でドタバタで何もできなかったのですが、昨日やっと、Cool Biz に取り付けて試聴してみましたのでそのインプレ。

まずは外観から。

プラスチックフレームそのものが嫌いでなければ、 作りはしっかりしていますし、某所で音を出した人がいて、悪く無さそうです。 コーンはパルプコーンにコーティングです。 これでペア3千円なら納得ですね。

取り付けネジが3本しかないので、その分背面の空気抜けは抜群に良さそうです。 ダンパー背面もすかっとしていますね。

ボイスコイルボビンの色が気になる。。

最初の写真でも確認できますが、ポールピースにも背圧抜きの丸穴が空いています。

特性図をみると、Xmaxが±2.3mmと大き目で、歪感の少ない低域が期待できそうです。

Cool Bizに取り付けて、試聴とエージングを開始。 いい加減な取り付けなので、細かい部分は不正確なインプレです。

- SPL特性でもわかるけど、高域方向に上昇している感はあります。 けれども耳障りな高域ではないので、あまり気にする必要はなさそう。

- 中域が引っ込んだ感じは確かにあります。 普段Fostexの音に慣れてしまっているから尚更なのかもしれません。 けれども、音の分離などは悪くないですし、歪も少ないように思います。

一部の情報として、音場の前後感も表現されるという話もあり、確かにそれもある気もしますが、特筆するほどでは無いかなあ・・ FosのFEシリーズと良い勝負しているには及ばない感じ。

まあ、細部のプレゼンスまで表現できるかといえばそれは無理ってもので、エージングに多少期待しても多くを望みすぎないほうがいいかも。 - 低域は、最初のうちは低いほうの伸びが今一つかな、と思っていたのですが、エージングを続けているうちに段々と出るようになってきた気がします。 FostexのFEシリーズなどのXmaxの極端に小さなフルレンジユニットに比べたら、歪感は確かに少ない低域だと思います。

ただ、少し重めの低域という気がします。軽い低域が好きな私としては少々マイナス点。

以上、ざっとしたインプレですが、ことしはコンテスト用に箱(+筒)を作って応募してみようかな、と思わせてくれるユニットですね。 BGM用として見た場合に、かなりバリエーション豊かな箱に適合する、良質のユニットだと思います。これで雑誌が付いてきて3千円は、破格ですね。

構想は、少しずつ出来てきています。

昨日、巨匠のkenbeさんが書かれたエントリーに関してです。

Stereo誌主催のスピーカーコンテストへの配慮 - ブログ・ハイエンド自作スピーカー(試作と実験)

以前私も、コンテストの審査発表まではなるべく詳しい情報は掲載しないほうが良いと考えていました。

けれども、試聴会と結果発表会を兼ねる形式になり、よりオープンな雰囲気になってからは考え方が変わって、ある程度の節度を持ってすれば遠慮はいらないと思っています。

多くの皆さんもそうだと思いますが、私もコンテストを目的としたスピーカー製作はしたくないと思っていますし、今後の変わらないでしょう。 自分の作りたいスピーカーを作る。 コンテストがあるから目標になってやる気が出るので、それに乗っかるだけです。

2012年に賞をいただいたとき、紙面にどう掲載されるのか楽しみにしていたのですが、自分のアピールしたい部分はずいぶん端折られてしまいがっかりした記憶があります。

なので、書くべきことは、書くべき時に、遠慮なく公開しておいて構わないとの思いを持ちました。 そうしないと逆にタイミングを逸してしまって、途中経過などをきちんと掲載できない可能性があります。 後でまとめるのは面倒で端折ってしまいますし。

途中の試行錯誤がまた後で読み返して楽しいですし、読者の方もそんなところに期待する向きもあると思うのです。

結局は、製作者本人が書きたければ書く、書きたくなければ書かない、それだけのことで良い気がしています。

但し、今回はネットワークのLCR定数だけは肝の部分なので、当分公開しない予定です。 知ってしまったら気になって、色々いじりたくなってしまうという、スピーカービルダー同士の心境も配慮しているつもりです。

私のような稚拙なビルダーが偉そうに言うことではありませんが、今はこんな風に考えているところです。

では。

Stereo誌スピーカーコンテスト視聴会・表彰式に行ってきました。

視聴会順。最初の2作品と、第2部の作品は聞けませんでした。

全応募作品数260作品、一次選考通過作品は一般部門17作品、匠部門9作品、計26作品でした。 今年は1次選考は相当な狭き門だったようです。

視聴会の様子。

塩ビ管サイトに登録されている、mebiusさんが テクニカルマスター賞を受賞されました。 おめでとうございます。 私のクリアミントは予想通り選外でした。

他の受賞作品の紹介は、知人・友人の方以外ですので控えておきます。 stereo誌12月号か1月号で紹介されると思いますので、皆さん購入して読みましょう。

私の好みで印象に残った作品は、一般の部2位の作品と、mebiusさんのTRAPEZOIDです。

なお、来年のStereo1月号には、USBフィルターが付録で付くようです。 残念ながらDDCでは無いので、ジッター低減機能は無いですね。 エミライというメーカーらしいですが、(ここかな?)マイナーメーカー(失礼)のようですので存じませんでした。

表彰式が終わったら速攻で知人の方々と八重洲で懇親会となりました。(第2部の作品を聴けなかったのは心残りですが、作者の方々、ごめんなさい。)

以下、展示作品の写真ですが、奥の大きなスピーカーは撮れませんでした。

本日、Stereo誌スピーカーコンテスト2015視聴会・表彰式に行ってきました。

いつもの天丼をいただいて縁起を担いでから、向かったのですが。。 残念ながら私はテクニカルマスター賞はいただけませんでした。

広島オメガの会の、アールefuさんが見事に受賞されました。おめでとうございます! そのほかの受賞者は、12月19日頃に発売のstereo誌2016年1月号でご覧ください。 視聴者の選ぶスピーカーの結果や、私の作品への寸評楽しみにしています。 それにしても1次審査通過が22作品に絞られていて、通過しただけでも奇跡的ということですねこれ。

そして何より全作品、前のステージで鳴らして視聴者の皆さんに聴いていただけたのは良かったですね。 もう少しボリウム上げて聴きたかったですが。。

授賞式終了後の雑談の中で、審査員の小澤さんが、私の作品も良かったです、あそこまで良く調整されましたね、とおっしゃっていただけまして、とても嬉しかったです。

ジャンク市は、順番が遅くて大きなものしか残っておらず辞退しました。 12時半ちょっとすぎに行ったのですが、速い人は12時前から並んでいたらしい。

その後、アールefuさん,たてちゅうさんと3人で東京駅地下で軽くお祝いを兼ねて食事会に行きました。 アールefuさんは明日のミューズの方舟スピーカーコンテストを聴きに行かれるそうです。 私はどうしようか、まだ考え中・・

(追伸)視聴曲の予想は外れました。 昨年と全く同じでした。 曲間の無音が長くなっただけ。

(追伸その2)先日のブログにコメントいただいた、のせさんともお会いできました。 なんと私のちょうど真後ろの席に着席されていて、少しお話できてこれまた嬉しかったです。

不思議なことに私が座った、後方左側近辺には今日エントリーとなった方が多かったです。引力でしょうか? ・・おそらくオメガの会のお二人の引力かと。

のせさんの作品、前作同様、TearDropの音の良さがわかりました。 次回作も期待しています!

(追伸その3)たてちゅうさんが撮影されたYoutube動画がアップされています。この記事のコメントにURLリンクがあります。

土日2日間かけて、先日仮組みし音出し開始したコンテスト用スピーカーの塗装をしました。 まだ最終仕上げ前ですが、9割方完成ということでイメージは十分に伝わるかと思います。

胴体部分の塗装。水性クリアニスに着色ステイン(ブラックオリーブ色)を25%混合して10層、塗ってはサンダーがけの繰り返し。

ヘッドの塩ビ管と他の中間板は下地目止め処理後にラッカースプレー。

宵の明星/明けの明星をイメージし、水平線付近の明るさから、地上の森の深緑と、紺碧の青を組み合わせ。

作品名をまだ決めていませんが、「明星」か「宵の明星」「Evening Star」あたりを考えています。

バッフル板はいつものようにサンダー掛け後に無色クリアニスで10層塗り。

胴体部分、深い森の緑っぽい色が出てるかな。 ムラやアバタは手作りの味ってことで・・

締め上げ用の5本のボルトには、防振の為に鉛シートをスパイラル巻き。

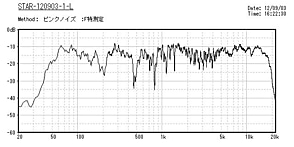

ピンクノイズでの測定。狭い部屋の影響が大きいので参考程度で。ディップも目立つけど聴感上は感じないし、パンチは無いけど歪の少ない低域です。

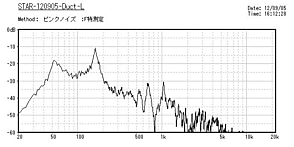

ダクトにマイクを置いてのF特。スパイラルにより40~180Hzまで実用的な特性。fd2の山を抑えたほうが良いか?

また、例によって中域は盛大に漏れていますが、前作Kidsで感じた中域の分離の悪さはあまりありません。 これは逆ダブルバスレフの効果か、星型胴体の効果かよくわかっていませんが、良い傾向であることは確かです。

ところで、今年のstereo誌コンテストの受賞式は10月27日(土)で、表彰内容は

- グランプリ

- 準グランプリ

- グッドサウンド賞

- グッドデザイン賞

- ステレオ賞

- 他

となっています。

この中から、このスピーカーが狙えそうなのはグッドデザイン賞狙辺りかな。 音もそれなりに良い音になってきたので、入賞目指してまずは1次選考の通過のために書類を書き上げて投稿しないといけません。9月11日(火)必着。 まだ間に合います。

(追記)

まあ、コンテストはともかくとして、久しぶりの新作。今年の秋の塩ビ管オフ会で、これをお披露目できるのは嬉しいことです。

2

2