日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

台風が近づき、同日開催予定だった横浜マラソンが中止となる中、第二回水戸黄門漫遊マラソンを完走してきました。

いつものようにスタート前の緊張の時間。でも雨でテンションダダ下がり。

シューズは、adizero Japan Boost 2。万全を期して今回はシューズカバーを付けました。 15Kmくらいまではあまりびしょびしょにならず走れたけど、まあ途中からは何の効果もなし

タイムは3時間38分39秒、自己ベスト更新ならず平凡な記録に終わりました。

中盤までは平均キロ4分50秒で理想的に刻めていたのですが、30キロ過ぎから脚が攣り気味で失速、いつものパターンですね。 今回は膝をかばった走り方をしたせいで、ふくらはぎと足裏が攣りそうになりました。

以下はランナーズアップデートからのコピペ

| 測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |

|---|---|---|---|

| Start | 00:01:46 | 09:01:46 | |

| 5km | 00:27:03 | 0:25:17 | 09:27:03 |

| 10km | 00:51:17 | 0:24:14 | 09:51:17 |

| 15km | 01:15:32 | 0:24:15 | 10:15:32 |

| 20km | 01:40:00 | 0:24:28 | 10:40:00 |

| 中間 | 01:45:29 | 0:05:29 | 10:45:29 |

| 25km | 02:04:20 | 0:18:51 | 11:04:20 |

| 30km | 02:28:40 | 0:24:20 | 11:28:40 |

| 35km | 02:55:29 | 0:26:49 | 11:55:29 |

| 40km | 03:24:22 | 0:28:53 | 12:24:22 |

| Finish | 03:38:39 | 0:14:17 | 12:38:39 |

この大会は第二回の開催にしては、駅前のアクセス、コース、ボランティアの方々の雨の中のご尽力など、よくできていたと思います。 ちょっと遠いけど、また参加したくなる大会でした。次回は晴れたらいいな。

東京30km秋大会、完走しました。

30kmは春に走って最後歩いたのが唯一の記録だったので、当然、自己ベスト更新、2時間25分47秒でゴールしました!

でも最後ダレてダメでした。これではフルサブ3.5は達成できない。シューズはadizero Takumi Ren boost2、地面からの反発は十分なのだけど、それを受け止める自分の体のバネが長く持たない・・

http://smart.jognote.com/notes/52560711

種目別順位 316/1999

総合順位 334/2542

以下はランナーズアップデートからのコピペ。WAVEスタートの遅れ6分は差し引いてあります。

| 測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |

|---|---|---|---|

| Start | 00:00:18 | 09:06:18 | |

| 5K | 00:24:44 | 0:24:26 | 09:30:44 |

| 10K | 00:48:38 | 0:23:54 | 09:54:38 |

| 15K | 01:12:43 | 0:24:05 | 10:18:43 |

| 20K | 01:36:06 | 0:23:23 | 10:42:06 |

| 25K | 02:00:19 | 0:24:13 | 11:06:19 |

| Finish | 02:25:47 | 0:25:28 | 11:31:47 |

スタートまで雨だったけど、霧雨になってコンディション的には悪くなかった、但し水溜りでコースが狭かったのと、スタート前後のぬかるみには参りました。 明日は靴を洗って干さないと。

なお、今回の大会の参加費は、AGC旭硝子及び関係会社社員向けの創立110周年オフ活動としてほぼ全額の補助がでています。 ありがたい!

10月の声とともに、2017~2018年のマラソンシーズンが始まりました。

シーズン初めは、昨年と同じく職場の仲間と白井梨マラソン、10Kmの部です。 仲間は10Kmが1人5Km1人でした。

昨年は10km初レースで、フォームが定まっておらずスピードが出ずに46分56秒。 今年は大転子ランニングで46分を目標に走りました。結果、71秒短縮し、45分45秒の自己ベスト更新です。

種目別順位 66/490

総合順位 277/1826

ゴール後は恒例の梨をほおばります。

レース中に心拍数を初めて計測しましたが、10kmはさすがにキツイですね。レッドゾーンに張り付いてます。

今後の予定は、来週10/7(土)の東京30km、3週間後の10/29 水戸黄門漫遊マラソン(フル)、11/12成田POPラン(ハーフ)、12/3第12回 湘南国際マラソン(フル)・・ と続きます。 何としても、フルサブ3.5を達成したいです!

こんにちは。

暑さもピークを越え、秋の気配を感じるようになってきました。 夕方以降に走りやすい気温に下がってきて、いよいよマラソンシーズン到来! という感じですね。

この春に昨シーズンが終了し、6月以降は今シーズンに向けて走法の修正を行ってきました。大転子ランニングを基本とした微調整の段階に来ています。

一方、トレーニングメニューについて。

昨シーズンの場合は、LT閾値走4キロやインターバールトレーニング、週末30km走主体のハードな練習で30km以降失速の失敗レースを3本続けて経験したことで反省し、そうした練習方法から決別、できるだけ毎日走るように変更をかけて月間走行距離を上積みしています。

その理由は、上記リンクした7/22の日記にも記したとおり、「3時間切り請負人」が教える!マラソン<目標タイム必達>の極意」(福澤潔氏 著)を読んで、昨年の失敗レースの反省と一致したからです。

この本に書かれていることといえば、

- 嫌な練習・辛い練習はしなくていい

- 「インターバル走」と「30km走」は効果なし

- 暑い最中に走らない

- 基本的に10km程度までの距離を毎日コツコツ、キロ5分30秒~6分程度のジョグペースで走ることと、週1~2回の15km程度のビルドアップ走を続けていれば、フルマラソンの目標タイムをクリアできる。

という、マラソントレーニングの王道ともいえるトレーニングさえも否定した独特のものです。

筆者は、若い頃こそ辛い練習にも耐えて本格的にトレーニングを積んだ経験があるものの、ビジネスマンになってからはミズノランニングクラブの監督を長年務める傍ら、自ら実際のフルマラソンレースでサブスリー60回以上、加えてペースアドバイザを25年務め、こうした練習指導により300人ものランナーをサブスリーに導いてきた実績があるようです。すばらしい実績です。

この本を読む直前、私は通勤ランを始めたところでした。 でも片道16kmは毎日走るには辛いです。 その頃の6月のJogNoteの走行グラフはこんな感じで、休前日は往復通勤ランで1日に32キロ走ってました。

7月中旬からは福澤氏の本に従い、10kmのロードかジムのトレッドミル(角度+1%)と15km前後のビルドアップ走や通勤ランに変更しました。ほぼ毎日走って、人生初の月間300kmに到達。

結局のところ、こういう練習で地力を付ければ、月間走行距離は自ずと伸びるので、きっと30kmから先の壁も乗り越えられそうな気がします。 但し、体力の無い自分の場合は脚を使いすぎるような走りをしないことが前提で、大転子ランニング走法でランニングエコノミーを日々改善することも必要と感じています。

また、前日記でも紹介した心拍計の活用もトレーニングの指標や結果評価に重要と感じています。 下の画像は、ロード10kmジョグと、15キロビルドアップ走の心拍数推移です。時々心拍数が下がるのは信号待ち等の短時間の停止です。

一方で、練習のほとんどをゆっくり走っていると、スピードが落ちてしまったり上がらないのでは? という疑問も当然あります。 ですので、私は走力アップのために時々坂道ダッシュや、4キロのLT閾値ペース走(私の場合はキロ4分35秒程度)をすることでスピードアップの確認ができると考えています。 下の画像は、10kmジョグ中に4kmLT閾値走を入れた時のものです。

以上のような練習メニューで、今シーズンで念願のサブ3.5を達成できると思っています。 このメニューは確かに練習自体は辛く無いのですが、個人的なタイムテーブルの事情で毎朝3時に起きる必要があり、そういう意味ではメニューそのものが辛いです。笑

以上、結果はきっと出ると思いますが、興味のある方は福澤氏の著書を手に取ってみてはいかがでしょうか。

今年も買ってしまいました、雑誌付録スピーカーユニット。

私は今シーズンはマラソンに注力するため、コンテストに応募しませんので、より音の良さそうなフォステクス製の方を買いました。

これでまた部屋が狭くなる。。という心配はご無用です。作らなければいいのですから。笑

まずは既存のクリアミントに付けて、FE83-solと音の違いの確認と行きますか。

ということで、いつものように8cm用エンクロージャ、クリアミントにマウントし音出しです。

コーンの材質が昨年のstereo誌付録と同じアルミなので、品位は多少向上している気がしますがアルミ質の高域には変わりありません。低音はよくでます。

ボーカルは残念ながらFE系の足元にも及びません。

付録ユニットOMF800P+クリアミントで再生した録音と、FE88-sol+トルネードフライで再生した録音を、2曲、同じ曲で比較のためそれぞれYoutubeにアップしました。

この比較だけ聞き比べると、OMF800Pも侮れないですね。 実際にはもっと差があるのですが、録音してYoutubeアップだと高域の品位の差が小さくなります。

能率に差があるので、録音レベルが同じになるように、OMF800Pの再生音量を上げています。 MoodeAudioのソフトボリウムで、OMF800Pで51、FE88-solで36程度とかなりの差があります。

選曲

1,Digifi-No22 GreenSlleves 32bit/384kHz

3,松岡直也 Fiesta Fiestaより Silver Night Fever

OMF800P+クリアミント

https://www.youtube.com/watch?v=0mNNscIuGCg

FE88-sol+トルネードフライ

https://www.youtube.com/watch?v=Y0jMhCZ-Izk

7月22日のブログ「大転子ランニング指向」からしばらくして、別の「ゼロベースランニング」という本を購入し読んでみました。 今日の本題はここではありませんが、この本のおかげで気づいたことがあり、触れずには語れません。

ゼロベースランニング

ゼロベースランニングとは、高岡尚司氏が自身の経験から提唱するランニングメソッド。「走りの常識を変える!フォームをリセットする!」との表紙の見出しのとおり、従来の走法にとらわれず、「こうやって胴体を活用して走ろう」という内容です。

なぜ買ったのかといえば、大転子ランニングとどこか似たような観点から走法を追求している気がして、ランニングエコノミーの向上に繋がるか確認してみたかったからです。

しかし、読んで納得というレビューがあることにむしろ驚く、編集内容のずさんさを読み取れる、少々残念な本に仕上がっていました。 詳しい内容は、Amazonのレビューに書きましたのでどうぞそちらをお読みください。

勘違いしてほしくないのは、おそらくサブスリーレベルの若い人なのだと思いますが、この本に書かれていることのほうが有効に働く人もいると思います。私のような50過ぎのおやじランナーはランニングエコノミー向上が第一条件ですんで合わなかった、筆者が提唱する「胴体を台形にする」エネルギーさえ余分に費やせなかった、ただただそういうことです。

接地荷重時間の短縮

さて本題です。なぜ今、接地荷重時間の短縮を思い立ったのかといえば、上記ゼロベースランニングの本に「接地時間は本当に短いほうが良いのか?」と書いてあったので、そうか接地時間は短いほうがランニングエコノミーが高いのだった、と逆に改めて気づいた次第です。 ゼロベースランニング、有難う!(笑)

一方で、私は接地時間トータルの短縮ではなく、接地荷重時間を短縮することでランニングエコノミー向上の効果が高いと考えています。 脚には基本的に積極的な力を入れず、SSC(Stretch-Shortening-Cycle)で タン・タン・・ と走るのが理想ですが、脚が地面に接しているトータルの接地時間のうち、このSSCが働く実際の荷重時間を短縮することこそがSSCの効率を上げる効果があると考えるからです。

ネット検索では、一時期接地時間は短い方が良いと言われたこともありましたが、今は速く走ると結果的に接地時間が短くなる、ということに収束しています。 接地時間トータルではそういうことでしょう。しかし、接地時間トータルの中で荷重時間をどれだけ保つかということが、あまり議論されていないように思います。

つまり、前方に振り戻された遊脚がターンオーバー後に最初に支持脚として接地するのはどうしても重心よりも少し前方になりますし、荷重が完了し離地に向けて力を抜いたあとも足が跳ね上がるまでは接地しています。 このうち、ランニングエコノミー向上に寄与するのは、実際に体重がかかっている荷重時間が主体であると思うのです。 接地時間全体ではなく、体のバネで受ける接地荷重時間を短い時間で終え、その他の時間に割くことができるのか。これが重要かと思います。

接地荷重時間の短縮のトレーニング

接地荷重時間を短縮するトレーンングは? 私の現時点で考えているトレーニングは、単に走ることです。(笑)

ただし、速く走る時だけでなく、ゆっくりJOGで走る時も常にこの荷重時間を短くすることを意識して走ります。 そうすることで、SSCに寄与する筋肉の質の変化が期待できるのではないかと考えるのです。

普段のトレーニングの70%~80%以上は、ジョギングです。 そのほかのトレーニングも時々やりますが、最も多くの時間を費やすジョギングの時こそ、接地荷重時間を短く走ることで、体のバネを鍛えることができると思います。

また、ペース走やインターバルトレーニングなどの際に、速度を調節して緩める時があると思いますが、遅くするとどうしても走りへの意識が緩んでしまい、接地荷重時間も間延びしがちです。 そういう時こそ、接地荷重時間に意識を持っていくことで、体に沁み込ませることができるように思います。

注意する点として、接地荷重時間を短くしようとするあまり、上体や骨盤を固めて走ってはいけない点です。 支持脚側の骨盤は、荷重されている間に地面で押されて、大転子が上に持ちあがり、荷重を抜いた直後に小さな円弧を描いて前方への動きに変わり、遊脚となった脚を腸腰筋により前方に振り出す推進力となる必要があります。 脱力しすぎると地面からの反力が逃げてしまいますが、骨盤や状態を固めず適度に動かしつつ、接地荷重時間を短くするのがコツです。

心拍計を活用

今まで、心拍を測りながらのトレーニングはしてきませんでした。スマホアプリのJogNoteに連動するスマートウオッチ、Magellan Echo単体で、ラップタイムの確認やポーズ/レジューム操作など便利に活用してきてそれで充分でした。 けれどもランニングエコノミーの向上に真剣に取り組むようになって、ようやく重い腰があがりました。

なんと、Amazonで胸ベルトタイプの心拍計付きMagellan Echoが、6千円台で買えると・・ 速攻でポチりました。 Echoのウオッチ部分が2台になってしまいますが、一台は予備だと思うことにすれば良いし、実は別の理由で2台活用せざるを得ない事態に。

androidスマホ用アプリJogNoteを愛用しているのですが、これの画面カスタマイズがバグで強制終了してしまうため、心拍計自体はJogNoteもリンクできているのに使えないという状態なのです。

別の古いほうのスマホでも試してみましたが同様で、JogNote事業そのものが譲渡された直後のため改善は望み薄で、諦めて別のアプリを試してみました。

→ その後、Echoの画面カスタマイズが出来るようになったものの、結局のところJogNoteは心拍数のログを取ってくれないことが判明し残念な状態ですね。

Echoと連携できるアプリは少なく、その中でWahoo Fitness が他のFitnessサイトとのデータ連携などに強いようなので使ってみました。(StravaやRunKeeperとも連携可能)

画像は、朝の通勤ラン(ロード)の時と、ジムのトレッドミルでインターバルトレーニング(14.5~15km/h)を軽くやってみた時の心拍数推移です。ロードの時は、左手首にJogNote、右手首にWahooFitnessと夫々連携設定したEchoを付けて走ってます。

WahooFitness、距離の誤差がかなり大きいです。JogNoteでは16.7kmなのに17.6km。。 それにしても、大転子ランニングを始めたころは、14.5km/hは一瞬でもキツかったのに、15km/hで結構長い時間走れるようになってきました。 走力が向上している、ランニングエコノミーが向上している、どちらも実感できています。 来るシーズンのサブ3.5達成がかなり現実的になってきた気がします。

暑いですね!

この時期のトレーニングをどうしてゆくのかによって、秋以降のメインシーズンの結果に差が付く気がして、あまりセーブしたくない気持ちですが、 何しろ暑いのですから、バテてしまって無理して健康を害してしまっては元も子もありません。

スマートフィット100

そんなわけで、千葉市内にできた24時間利用可能なジム「スマートフィット100」に夏のキャンペーンでお得に入会し、毎日車通勤途中に立ち寄りトレッドミルで10キロ走ることにしました。

なぜ毎日10キロかといえば、最近手にした福澤潔氏の著書:「3時間切り請負人」が教える!マラソン<目標タイム必達>の極意 を読んで、無理に長い距離や苦しい練習をするよりも、まずはコツコツできることを積み重ねるほうがケガせず無理なく長続きすると感じたからです。

「30キロ走トレーニングやインターバルトレーニングは不要」ということで読むと少し安心します。まあ自分的にはTペース(乳酸性作業閾値)走くらいは時々しないと気が済まないと思いますが。

大転子ランニング

さて、前置きが長くなりました。今日のメインは「大転子ランニング」の話です。

「大転子ランニング」とは、マンガ家の みやすのんきさんの著書 「大転子ランニング」で走れ! マンガ家 53歳でもサブスリー という本で提唱されている走法です。

私は昨シーズン、結果的にサブ3.5を逃しましたが、今まで試してきた体幹ランニングやツイスト走法に多少なりに疑問があって、フォアフット走法や、なんば走りにトライしたりしてきました。 でもどちらもある程度の効果はあるものの、タイムという成果には直結しませんでした。(現時点では小指接地のフラットフットです)

心の中では、「だけど体幹を捻るのは疲れるし持病の腰痛が出るから避けたい」という気持ちが強く、試しに みやすのんきさんの最初のランニング本 走れ! マンガ家ひぃこらサブスリー 運動オンチで85kg 52歳フルマラソン挑戦記! を買って読んでみたところ、共感できる部分が多くあり、走法に関してより詳しく書かれた「大転子ランニング」のほうも拝読した次第です。

前作からそうでしたが、まずはツイスト走法を痛快にバッサリ否定されていて、「そうだよなー、だっておかしいもの」と共感します。

「大転子ランニング」については、前作ではイメージを抱く程度しかわからなかったのですが、今作ではよりわかりやすく、かつ「スローシザース」という練習方法を経て体得しやすくなるように書かれています。 もちろんこの走法の要は骨盤の動きにあるわけですが、加えて「伸張‐短縮サイクル(Stretch-Shortening Cycle; SSC)」を有効に使えるフォームであるべきことなので、逆に言えばこの本に書かれていることをマスターできれば、SSCを活用した効率的な走法をマスターできるということになりますね。

とはいっても、骨格や全身筋肉図を見て文章を読んでも、理解するには時間がかかるし、何より大転子(骨盤)の動きや力の入れ方、腕振りとの関係、膝や重心との関係など、結局のところは自分で走ってイメージ合わせするしかありません。

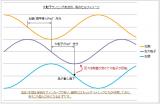

この1週間、朝練でトレッドミルやロードを走って自分なりにある程度の入り口を理解したつもりなので、最初の理解ということでグラフを一つ上げておこうと思います。

位相関係グラフ(セルフイメージ)

この走法を始めてまだ1週間のサブ3.5狙いの私が、みやすのんき先生(と呼ばせていただきます!)のご指導の中身をきちんと吸収できている可能性は低いかもしれませんのであしからずご容赦ください。

説明します。 基準となるのは何と言っても足に重心が完全にかかって体重の上下動が止まった時の膝の位置をゼロとするのがわかりやすいですね。(膝が真下を通過するとき、という意味ではないです)

ここの脚のゼロ点に対して、大転子(骨盤)は90度先行しており、ゼロ点にて地面からの反力を受けて(実際にはこのグラフよりもずっとダイナッミックに力を受けて加速し)前方に動き始めます。

一方で腕の振りはどうかというと、脚(膝)と180度位相をもった正反対の位置として書いてあります。 腕振りの下死点では、上体の旋回を補助して、大転子と胴側の動きを補助します。 それ以外の位置では、できるだけ肩甲骨周りの一体として、ストレスフリーで振られているイメージです。

この図は正しいのか、間違っているのか、ちょいちょいなのか(笑)は、みやすのんき先生に聞いてみたいところですが、 ひとつ言えるのは、走行スピードによって大転子の先行位相が変わるだろう、ということです。 ウオーキングの時は脚との位相差はゼロに近く、脚が後ろにある時に大転子も後ろにある。 著書に書かれたサブスリーレベルの人のガチ走りイラストのような、よりダイナミックな走りでは先行位相差は90度より広がる。(105度とか、そういうイメージ?)

私も、今後のトレーニングによってこの図をもっと実際を反映したものにしてゆきたいと考えていますので、現状はこれでご容赦いただければと思います。

「大転子ランニング万歳!」と叫べる日が来ることを願って、今年54歳になる私も頑張ります!

(追伸) 当サイト内の 趣味のはなし:マラソン ページにも、この本をリンクしました。

生録音:2017年6月30日

香取市府馬原宿区 祇園芸座練習

自分もツケ(小太鼓)を頑張って叩いてます。

(動画作成時チリチリノイズが入っており音質低下も著しかったので、動画作成前にリサンプリングして動画構成した差し替え高音質版です。 ぜひこちらの高音質版で聴いてください。)

https://www.youtube.com/watch?v=yu0AOcGnvmI

演目: さん切り~馬鹿囃子:5'22"

さんば:~10'46"

矢車:~13'17"

剣林:~15'21"

磯部:~18'18"

枯すすき:~19'31"

串本:~21'20"

大和馬鹿:~22'48"

大漁節::~24'05"

馬鹿囃子:~26'30"

あんば:~27'42

<録音>

・マイク:WM-61A 3端子改造+ファンタム電源対応

Shinさん改造版(fet2)コピー版

FETは、2SK2880Dで代替

http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=639

・サウンドインターフェース:Steinberg UR22mkII

・フォーマット:88.2kHz、24bit。 → 動画作成時44.1kHz

屋外での一発収録につき、本来メインで収録したい笛の音が遠く障害越しになっています。動画作成時のチリチリノイズ混入、時々入る車の走行音などご容赦ください。

関連動画: 2017年 府馬愛宕神社 神幸祭 当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=ldvChmxTc8U&t=208s

https://www.youtube.com/watch?v=wJpbdHvXIFo

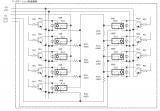

2週間前に製作を開始した、パッシブアッテネータが音出しできるレベルまで完成し、mbedコンパイラを使用したC/C++プログラムでLPC1114マイコンのUARTシリアル通信によるリモコン操作環境ができました。

出来上がったレシーバー側のアッテネータ基板、上面も裏面もなかなかの集積度。 自分の実力の割にはだいぶ頑張った感があり。 抵抗は結局、入手が容易な BispaのLGMFSAシリーズを、念を入れてパラで使うこととしました。

ボリウムを付けたリモコン側は、左側に7セグメントのボリウム表示を装備するつもりでスペースを空けてあります。

mbedのオンラインコンパイラで、C/C++プログラムをUSB/UART通信を使って適宜デバグしながら、リモコンボリウム側とレシーバー側別々に作っていき、接続してリレー切り替えが問題ないことを確認して音出ししました。

音質のほうですが、これならそこそこ聴けます! まだぼやけた感じですが、エージングですぐに良くなるので、これからが楽しみです。

あと、どうも-8dbの音量がおかしいです。 全体的に2.5dbステップくらいになっている気がする。 ふー。 大変だったけど、やればできるもんですな。

というところまで書いたところで、良く聴き込むと、どうもぱっとしません。

他の抵抗の銘柄を試したわけではないので結論を出すのは早すぎるのはわかっていますが、 ボリウム最大(0db)にして、MoodeAudioプレイヤーで32bitにアップサンプリングしてソフトウエアボリウムで絞るほうが断然音が良いのです。0dbの時でも、例の1個100円のリレー2個が通っていますので、リレーの接点による悪化ではないようです。

高域の質感、低域の空気感、、歴然とした差があり、ちょっとやそっとの改善では太刀打ちできそうにありません。

ということで、ラインアンプを物色していますが、その前に、UcD32MPパワーアンプがバランス入力だということを思い出しました。

こんなの入れたらどう変わるか、ちょっと興味あります。

・・ってことで早速ポチって昨日共立エレショップから届いた、不平衡→平衡変換ラインアンプキット。 さっさとはんだ付けして、接続して音出ししました。

一発で音は出ました。

音質は・・鮮烈だった高域はおとなしくなってしまいましたが、自作STEPアッテネータのdbSTEPが割とまともになり、アッテネータによる音質変化が減りました。音量を絞っていっても、割とまともな音質で鳴っています。 単に全体的に悪くなっただけなのかとも思いましたが、そうでも無いような気がします。

問題としては、不平衡回路のアッテネータ抵抗を通るとノイズが乗ります。 抵抗を通らないSTEPではノイズ無し。 この辺も音質に影響ありそうですね。 FBのごとうさんコメントによれば、GNDループの排除(金属ケース使用の一点接地)、DRV134内臓の50Ωの出力抵抗は合計160Ωになるように外部に110Ω付近で試聴しながら増設、ラインケーブル必須、とのことらしく、まだ調整が必要なようです。

ともあれ、一つの経験値としては、これも有りだと思います。 音の良い平衡ラインアンプ、簡単なのがあれば作りたい。。

難しいですが参考サイト:平衡プロジェクト

先週、D級アンプのパッシブプリの件を日記にしました。

この記事にも書きましたが、当面の目標はリレー切り替え式のリモコン化アッテネータです。

リレーの接点の品位による音質変化も気にはなりますが、音の良いと言われる接点劣化の少ないリレーは1個500円以上します。 アッテネータで使うと個数が多いので、これだけでhypexのUcD32MPアンプの本体価格と同じくらいになってしまいます。

そのため、できるだけ安いリレーということで、定番(?)のHSIN DA PRECISION の941H-2C を使います。今回はDC5V駆動なので941H-2C-5Vを使用。

しかしさすがにいきなり組み上げてしまってから出てきた音に?マークが付くと困るので、事前に2個のリレーと抵抗を組み合わせて、Lパッド型アッテネーションで音質確認をしておきました。 まあ、劣化している気もしますが、どこが劣化している、というのもわからない程度の、何となくフォーカスがぼやける感じの傾向、というだけでした。 ということで問題無しと判断、このリレーを使います。 秋月で1個100円

さて、回路のほうですが、先日仮に組んだごとうさん式の有接点ロータリーアッテネータ劣化版の回路そのままで良いか、しばし考えました。

- まずは、入力/出力インピーダンスが違うので実際に組み合わせるDACとアンプのインピーダンスで計算したい。

- リレー式なので、音質に影響のある部分への直列抵抗は極力減らせるように考えたい。

途中、不完全な回路でごとうさんのダメ出しをいただき、出来上がったのがこの回路図です。 左下のリレー1個がミソで、ここでR2側に並列に入れるようにして、R1側インピーダンスが上がりすぎるのを防いでいます。なるほどの設計ですね、さすがごとうさんです。

抵抗値の計算は、ごとうさんの案から少し変更かけて、粗々こんな感じ。これからもう少しに詰めます。

基板への実装レイアウトの検討。当初は制御回路は分けたほうが良いと思っていましたが、それよりも小型で配線長を短くする方がメリットがありそうです。 でもマイコンまで一緒に乗せるのは単に小型化したいだけなので、本当は別にすべきかなあ。

さて、肝心の使用抵抗ですが、KOAの金属皮膜抵抗(1/2W)とbispaのLGMFS(1/4W)をテストしまして、KOAは無難な音質ながら高域に少々ざらつきあり改善したい、bispaは高域は上品ですが1/4Wだったからか低域の量感が減ってしまいます。1/2Wなら大丈夫なのかな・・

bispaのLGMFSA(1/2W)に行くべきか、他のごとうさんのお勧めを試すべきか、まだ迷っています。

そして、マイコン、ARMのmbedでC/C++を3年ぶりに書くわけですが、開発環境もOSインストール時に真っ新で新たに入れなおさないといけません。(汗) プログラムが出来上がるのはいつの日か?

7

7