今日は午後に東京出張ができたので、午前中に南青山の TimeDomain社南青山視聴室に寄って、Yoshii9を1時間ほど聴いてきました。 まずは対応いただいたスタッフの方と、常連のお客様、お世話になりありがとうございました。

お約束になりますが、これから書くことは拙宅のシステムとスピーカー(使用ユニット:FE88ES-R)、 そして部屋で聴く音との比較による私個人の主観であります。 ご存知のとおりオーディオは感じ方は人それぞれですので、Yoshii9を普遍的に評価でき るものではありませんし、たったの1時間ほどの視聴でそれを書けるわけはありません。 「なーおはこう思ったみたいだ」 程度に留めていただきますよう、 お願いします。

***

はじめに、私は塩ビ管スピーカーのオフ会などを通じて、Yoshii9型(?)音場型・仮想グランドスピーカーをいくつか聴いたこ とはありまして、音場型の長所・短所はあると思いますのでそれらは交えて評価しますが、その独特の音場感を大きなプラス評価にすることは致しません。

一方、視聴のために持参したソースは、下記CD-Rに焼いた音源。 CD-Rに焼くと音が劣化しますのでその分を多少プラス評価することで、結果ニュートラルになるよう努めています。

- 使用ユニットFE83E(またはFE87Eかも)の良さを引き出しており、ユニットが上向きということで高域がだら下がりで刺激感無く聴こえ、全ての音が不自然な響きを伴わないが、かといってユニットの素養を超える音は出ていない。

- 低域の量感の出し方には脱帽する。 視聴中に(もちろんスタッフの許可を得て)パソコンを出して内臓マイクでMySpeakerのリアルタイム アナライザ画面を見ることで観測してみたのだが、 実際には35?63Hzあたりは出てはいるのだがレベルはかなり低いのに、倍音領域をしっかり歪感少な く出すことで量感を得ている。 基音が出ていないと倍音が出ていても量感は出難いのだが、無理ない範囲で基音を出しつつ、倍音域で量感を稼いでいてその意 味で音作りが上手い。 なお、拙宅では観測できた(ソース07の)35Hz未満は観測できなかった(聴感上でも出ていない)。

但し、量感と引き換えにドラムスやティンパニの「アタック感」「スピード感」は減退していて、打楽器系のプレゼンスは低め。 - 視聴室の天井高さが不足していて、上向きユニットから放射した音の天井からの反射音が印象の多くを支配している。 実際、ボーカル(ソール02)を聴くと中域のホール共鳴が大きめに聴き取れる。

- 演奏会場のホールトーンが、リスニングルーム内の反射音でかき消されて控えめになる。 自然な音場感と引き換えに、演奏会場の雰囲気は減退傾向との印象。

この点から一刀両断で評価すれば、音場型スピーカーは演奏者を自室に招いてその場で演奏しているかのような音像感は出しやすいのだが、リスナーを演奏会場に連れて行ってくれるかの如くホールトーンから演奏会場の奥行き感まで再現するような芸当は難しいと考える。

そういう観点から考えると、Yoshii9が演奏家や演奏自体を主に趣とする人から、ホールトーンの少ない生録再生などで多くの評価を得ていて(と私は 思っているが)、逆にピュアオーディオを趣きとして 「ホールトーンまでも再現」 し「音像を見通して演奏会場を見渡し」 て演奏会場に自分が居る錯覚を 得たいと日ごろから躍起になっている人から評価を得にくく苦戦していることにも合点が行く。 - 全ソースで細かなニュアンス・プレゼンスは減退気味。 シンプルなポータブルCDプレーヤー→アナログアンプの組み合わせの限界だと思う。 「これで良い」と思えばそうかもしれないが、ピュアオーディオ派には厳しいだろう。

**

以下、各ソースでの印象を列挙しておきます。

***なーお's Selection for 南青山Yoshii9視聴用 061226 TOTAL 24:43

01村治佳織__Yesterday(Guitar) 3:30

02マリアの子守唄_有山麻衣子(Vocal) 2:15

03NadjaSalerno_Autumn-Allegro(弦楽四重奏)3:31

04松岡直也_CosmosAvenue(Piano-Sollo) 2:33

05ツァラトゥストラはかく語りき-導入部 1:51

06Casiopea_SuperSonicMovement 3:54

07上原ひろみ_LoveAndLaughter(Piano-Band)7:06 (F/O)

***

01村治佳織__Yesterday(Guitar) 3:30

★ギター1本のプレゼンス。これに尽きます。

-> プレゼンスは減退気味。 演奏のトーンや弦の細かなニュアンスが再現しきれていない印象。

02マリアの子守唄_有山麻衣子(Vocal) 2:15

★一時期話題に上り、私も参加した本年度STEREO誌コンテストで曲がとりあげられたCDからの1曲です。(コンテストとは別の曲) 。オフマイクのピアノのコクの深さ、ソプラノが反響音にかき回されずに定位するか

-> ボーカルは天井からの反射音との共鳴が強めに出る。 FE83のボーカルが綺麗に出る音の印象で、それ以上の音は出ていない。 ピアノの中域のコクがもっと欲しい。

03NadjaSalerno_Autumn-Allegro(弦楽四重奏)3:31

★ビバルディ四季から秋の第3楽章Allegro。 各楽器の分離と、バイオリンソロの瑞々しさ。

-> 聴きやすいのだが中低域が緩い。 バイオリンも聴きやすいのだが、キレのある演奏が聴きやすい演奏に寄ってくる感じで瑞々しさは減退。 スピーカーに寄って(1mくらいの距離まで)みると、スピーカーの奥に音像が広がるようになって多少好みになってきた。

04松岡直也_CosmosAvenue(Piano-Sollo) 2:33

★松岡直也のCDは音がイマイチなものが多いのですが、この曲が収録されている「NOW THE TIME」は音の良いソロ曲が多い。 まるで自分がピアニストになったように眼前に定位するか。

-> 低域の量感もあって聴きやすいのだがプレゼンスが弱い。音の強さがもっと欲しい。

05ツァラトゥストラはかく語りき-導入部 (ウイーンフィル・プレヴィン指揮)1:51

★冒頭のオルガン32hzと、ブラスの存在感とまろやかさ、ティンパニの打撃感、フォルテシモが破綻しないか。

-> 32hzは聴き取れない(倍音は出ている)。 ティンパニは丸まる。 フォルテシモの破綻は感じずうるさくはないが、圧倒感が無い。 もっとブラスの円やかさまで出して欲しいが・・

06Casiopea_SuperSonicMovement3:54

★活動休止したカシオペアの代表的な曲調で、メロディーは耳に入らないが、歯切れの良いリズムは絶品。 ドラムスや各パートのスピード感をきちんと表現できるか。

-> 低音の量感でそれなりに聴けたが、ドラムスのキレと凄みはもっと欲しい。 バスレフっぽさが表に出てくる。

07上原ひろみ_LoveAndLaughter(Piano-Band)7:06 (F/O)

★30hz?のベース低音の基音が倍音に負けずに聞き取れるか。ピアノなど各楽器の音像が定位するか。曲中の静穏部と強音部の素早い繰り返しのダイナミックレンジは大丈夫か。

-> エレキベースは35Hzあたりから出ている感じだが、倍音が多いのに歪感が少ないのはよいが量感が足りない。35Hz未満は聴感上は出ていない。 ダイナミックレンジ的にももっと欲しい。 部屋の反射音で収束が遅く、強音部の直後の無音部のニュアンスが苦手な感じ。

以上、冒頭の所感の「4」に納得し音場型スピーカーを欲する人には完成度が高いと思いますが、私は30万円を出して買う気にはなれません。 あと10万円かかっても良いから、拙作のsubakoの完成度を上げるほうが良いと思いました。

3Dスパイラルホーンスピーカー 記事リスト

今日は、例のアレの話です。 アレですよ、アレ。 え・・分かりませんか?

昔の記事にも書いた、同族会社の損金不参入改悪の話ですって。 忘れたなんて言わないでくださいね?。こんな大事な話を。

12月14日に自民党税制調査会がまとめた、平成19年度税制改正大綱(pdf)で、特殊支配同族会社の基準所得金額を、昨年設定した800万円→1,600万円に引き上げる、というのが盛り込まれています。

いつもの、じぇーりっさん! のぺーじでも早速記事になってました。

不謹慎かもしれませんが、私としては一安心です。 これで数年は大丈夫ですし、そこまで利益と収入を得ても、不公平で余計な税金は納めなくて済む。

→だから頑張って仕事を前向きに出来る。

→経済に貢献できる。

→経済が活性化し、景気が上昇する(?まさか・・)

がしかし、これで能天気に喜んでいてはいけないんですよね。 だって、弊社は「たまたま1600万円には到底及ばない」ために免れているだけで、不公平で余計な追加税金を納めなければいけない零細企業はまだまだかなりあるはずですから。

大体、最初の思想が「個人事業との不公平感の解消」 などと尤もらしいことを言って800万円に設定しておきながら、じゃあ1,600万円ってどういう数字? 「えーい、わからんから倍にしとけ!」 と税制調査会の誰かがぼそっと言ったらそうなった、としか考えられまへん。 何たる、このいい加減さ! 「行き当たりばったりで、取れそうなところから取る」だけの、理念の欠いた税金政策。

そもそもこの昨年の改正そのものがおかしいのであって、基準金額を倍にしたからって、「改悪反対!」の声を弱めちゃいけません。 ダメなものはダメ。 今回の後退が「ダメさ」を物語っています。 税理士会の皆様、頑張ってくださいー。

***

20061218 追記

下記サイトを見ていると、昨年はこっそり「大改悪」しておきながら、今年はお詫びもいれずに 「ベンチャー支援」に大々的に入れているそうな。 もう常人には理解できまへん。 はい、与党に嘲笑。

mixiの自作スピーカーの会コミュで話題に上りました、「小型ユニットの低域での歪率」について、「測定してみます」と宣言しました件の記事です。 本日、測定してみました。

「みました」と書いたのは、測定結果の評価にあまり自信がもてないからです。 理由は・・

- 自作マイクプリの利得不足により、RMAAでは測定可能レベルにならなかった。 パワーを入れ続けるとやがてクリップ。。 よって、Myspeaker(試用版)での簡易な測定、それも2次と3次の高調波しか測定できなかった。

SpeakerWorkshopでの測定環境はあったものの、高調波歪の測定メニューが見当たらなかったので断念。 (オヤさん、どうやって測定したんだろ。。) - Myspeaker(試用版)での測定結果は、自動的にレベルのノーマライズ処理が働き、測定ごとの相対比較が難しい。 → 評価作業が困難。

- NearFieldにて測定することで部屋の影響は回避できると思うのだが、バッフル板自体の振動の影響が回避できていない気がする。。

- 自宅の限られた環境での測定結果から高調波歪を定量的に評価するのは難しい。

***

そんな前置きはこの辺にして、いつものように「Unregistered」表記のMyspeakerで申し訳ないですが、測定したグラフ群も公開します。

でもその前に先ず、わかったこと、感じたことを纏めておきます。

【わかったこと、感じたこと】

- 言われていたように、小口径になるほど低域の高調波歪は増える。 特に、3次高調波歪の増え方が顕著。 (以下想像: 今回はTLD(全高調波歪率)を測定できなかったが、4次以上の高調波歪は増え方が更に激しいかも。)

- 小口径では、ユニット裸で測定するよりも(小さくても良いから)バッフルに付けたほうが低域の歪測定は正確の方向。

だが、事前に予想していたほどの差はなく、少なくとも口径16cm以上なら裸で測っても大差ない。 また、バッフル板は45cm角でも90cm角でもほとんど変わらない。 ・・但し、あくまでNearField測定の場合の話。 - バスレフ(今回は3D-スパイラル) やバックロードホーンに取り付けてユニットに背圧をかけ振幅を減らすことで、背圧の良くかかる周波数域に おいてNearField測定の高調波歪は減少する。 (ホーンなどで空振り現象を防止-> 背圧がかかる(空気に本来の仕事を伝える)-> 振幅が減る-> 高調波 歪の減少)

- 上記3、の結果NearFieldでの歪は減るため、バスレフやバックロードの駆動源の歪は減少するのだが、ポートやロード出口の歪はまた別問 題でトータルでは歪が増えることもありえるし、口径のより大きいユニットのそれ以下にするのは至難かも知れない。 特に3次以上の高次高調波歪。

***

以下、測定環境、測定の様子とグラフ及びその解説になります。

1、使用機材

(1)ユニットと使用バッフル・箱

(○/△番号は、それぞれ結果グラフ/写真のリンク)

| ユニット (Fostex) | Naked | Buffle45cm | Buffle90cm | Enclosure |

| FE88ES-R M0: 1.9g Q0: 0.45 | ○11 △11 | ○12 △12 | ○13 △13 | 3D-spiral ○14,○15 △14 |

| 6N-FE108S | ○21 | ? | ? | ○24,○25 S-Swan |

| FF165K M0: 7.8g Q0: 0.2 | ? △31 | ○32 | ほとんど← ○32と同じ | ? |

(2)測定機器

・PC:(IBM) ThinkPad T42

・Sound Device:(Creative)SB Live! 24bit External

・DAC:(Accuphase)DC-61

・AMP:(Marantz)PM-SA14-Ver2

・Microphone:(Behringer)ECM-8000

・Mic Amp:自作品 (TI NE5532P使用)

・バッフル板: 梱包用のt11mmチップ合板。 画像→(△99)

2、測定方法

・すべて室内。 普段のセッティング位置、高さ(FL+900mm)。

・EnclosureでのFarFieldとPort以外は、すべてNearField測定のみ。

・NearFieldでは マイク先端が振動版のセンターキャップから10mm。 アンプのボリウムは同位置。 但し、FarField測定ではレベルを8dbほど上げた。

また、FF165Kは軸上だと高域の歪でグラフが暴れて見づらくなったため、センターキャップのエッジ部分にて、距離10mmとした。

・MySpeakerの「サインスイープによる高周波歪の測定」を使用。

3、測定結果グラフ

★注意1:各グラフのレベルはMyspeakerによって自動ノーマライズされています。 中高域のレベルとの相対比較しかできません。

★注意2:各グラフの2ndHD/3rdHD/Noizeのレベルは、実際のレベル+40dbされています。 例えば、SPLと2ndHDのクロスしている周波数では、実際には40dbの差があるということになります。(2次高調波歪率=約1%)

○12:Buffle45cm-88ES-R (リファレンス)

黒(SPL)/青(2ndHD)/緑(3rdHD)

2次高調波歪も高いですが、3次高調波歪も高い。 以下、グラフ「○15」まではこのグラフとの重ね合わせとなります。

赤(SPL)/桃(2ndHD)/橙(3rdHD)。

バッフルが無いため中低域以下のSPLが3dbほど下がっています。 SPLと2nd-HDの交点(歪率1%のポイント)が、Buffle45cm/naked=65hz/70hz付近となっており、総じてnakedの方が低域の歪率がやや高く出ていると言えます。

測定誤差を考えると、45cmバッフルとほぼ同じと言えます。 但し、「Unregistered」で隠れている部分に多少の違いが出ていそうです。。m(..)m

○14:3D-spiral-88ES-R-NierField

40Hz?100Hzの間において、2ndHDと3rdHD(特に2nd)が共に下がっています。 また、3D-spiralのバスレフダクトとして見た ときの共振周波数42Hz付近で、振動板の振幅抑制効果によるSPLとHDの抑制(その分、ダクトから輻射されている) がよくわかるとともに、スパイラ ルの穏やかなロードが100Hz付近までかかっていること言えます。

○15:3D-spiral-88ES-R-FarField(1m)

上記でボリウムを8dbほど上げて1mで測定。部屋の影響が大きいのか、それともそもそもダクトからの放射は歪が大きいのか。。(?) 40Hz以下の歪はかなり高い。

オマケと して、ポート(スパイラル出口)での測定。 中域の共鳴が激しいのは3D-スパイラルの特徴で上手に処理しないと耳につきます。 加えて、ダクト共振周波 数付近では2ndHD<3rdHD であるが、60?80Hz付近でロードのかかっている部分は3ndHD<2rdHD と逆転している。 3D?スパイ ラルの低域が聴きやすいのはこんなところにも現れているのかも知れない(? 多分の推測)

★88ES-Rはここまで。まだまだ続きます。

往年のFE108Sらしい中高域が張ったSPL。 低域の2ndHDがなぜかレベルがかなり高い。設計が古いためか。。 一方で、3rdHDは88ES-R比で低め(口径の影響?) 。グラフ「○25」まではこのグラフとの重ね合わせとなります。

スパイラルの○14のと比べて、更に100Hz以上でもロードがかかって2ndHDが減少しているのが読み取れる。 けれども3rdHDはあまり変わらない・・ ということは、3rdHDはこのまま増幅されてホーン出口から出てくるということ。

○25:S-Swan-FE108S-FarField(1m)

下の写真では横向き開口ですが、測定時にはオリジナルの背面開口に戻してます。 なんというか豪快なSPL。 背面開口なので部屋の影響も大きそう。 60Hz以下の2ndHD、3rdHDの高さがぁぁぁ・・

○12のBuffle45cm-FE88ES-Rとの重ね合わせ。 同じバッフルサイズなのだが、165Kのほうが3rdHDが圧倒的に低い。(本当にこ んなに低いのか?) やはり口径の影響が大なのか・・ 一方で2ndHDが低くないのが不思議。 Q0が0.2という超オーバーダンピングなユニット特性 によるものか・・

★その他雑感

・今回、適切な測定環境とは言えないものの、低域の高調波歪測定に触れ、その特性の直感的な理解に少しつながったような気がする。

・バッフルの大きさは(口径8cmクラス以下を除き)ほとんど影響しないことは意外であった。

・小口径でもロードをかけると歪が減るのは直感および聴感上の経験ともつながり、納得できる。 が、ダクトやポートから出てくる音の歪率がどうなるかはまた別、ということも再確認できた。

・S-Swanよりも3D-Spiralの「3D-subako」のほうが低域の質に関して「聴きやすい」と感じていたのだが、その理由の一旦を垣間見ることができたと思う。

・次回はもう少し勉強して、機材も(特にマイクアンプ)なんとかしてチャレンジしたい。 いい加減にMyspeakerをregisterしないとねえ。。って毎回言ってるな。 その前にMyspeakerから卒業したいってえのが本音です。

写真集

以上

日曜日はお楽しみ、subako改造予察を行いました。

クチバシを付けたsubakoHSは、スピード感が最高でしたが、中域の干渉が耳につき辛くなってきたためです。よって下部デフューザー以下は撤去。

新たにTakenakaさん考案の角型スパイラル構造をアレンジして取り入れたダクトのみの6角形の箱を作り、subako上部本体を上に乗せて、ダクト及びバックロード長の延長による最低再生周波数の伸延と低域増強、および中域のカットオフを図りました。

思ったほどダクト共振周波数が下がらず。 予察としては十分に成功だったのですが、今後の修正は多そうです。

六角ダクト予察仕様

・高さ :184mm

・内容積:約5.7L (参考:円筒スパイラル内容積=6.3L)

・材質 :12mmt ラワンベニヤ

・スパイラル回転数:1回転 (上から入り、->下&->上->下に抜ける)

つまり、中間フィンは2枚。

# 詳しい構造は Takenakaさんのオリジナル版のページを

ごらんください。 そちらの方が理解しやすいです。 m(..)m

★ さて、音はどうなったか。

・そう、一番気になる「32Hzは再生できるようになったかの?」 > 答えはYes。 しかし、レベルは低いためソースによっては2次高調波歪だけしか聞こえない場合も・・

30Hzはぎりぎり。 25Hzは無理。

・100Hzまでの低域もレベルアップ。 但し、少々「ボンつき気味に鳴るバックロード」の音に近くなった。 きっと歪も増えたんでしょうなあ。 まあきちんと設計していないし、この角型スパイラルもどんな動作なのかよくわからない。 だから予察なんですって。

まあ、スピード感も昔のコンテストバージョンよりはずっとあるし。 今後にどうぞご期待。

・下向き開口なので中高域の漏れは、聴感上明らかに減った。 でもまだスパイラル特有の共鳴・干渉は多少残っている。でもだいぶ良くなった感じで、 FE88ES-Rの本来の中高域の艶が再現できつつあって、実はこれが今回の一番の成果だったりする。 (ようやくクラシックを聴けるレベルになってき た・・)

★ 測定グラフ

*** というわけで、一部の方には期待させてしまった後で、イヤ実はそれほどでもありませんでした・・ というオチです。 でも今までよりもかなり迫力があって 中高域も生々しい音になりました。 もうコンテストバージョンやHSバージョンに戻ることは無い、これは断言できますし、今後の予察煮詰めで良くなる可能 性がかなり高いです。 そしてその後、6角ダクト部分を作り直しの予定です。

**

061211追記:

中低域?低域のボンつきは、やはり6角ダクトのポート断面積の設計が適切でないためのようです。 今回、あ えてフィンの高さを大きめにして、 三角形の面積<フィンスロート面積 となるようにしておりました。 そのため、ここで空気のショートカットが起きて、 空隙空気の振動効率が落ちていたと思います。

そこで、当初より予定していたフィンの延長を(ガムテープで)行ってみました。 これで、およそ三角形の面積=フィンスロート面積となります。 こうする とやはりボンつきは完全に抑えられ、バスレフ共振が下に伸びてきました。 ただ、少々音に元気がなくなった感もあります。

バスレフ動作を優先するか、バックロード的な元気のよさを優先するか、個別の微調整が必要だと感じました。

**

061217追記:

32Hz再生時の高調波歪がどんな感じなのかを、MySpeakerのリアルタイムアナライザで測ってみました。(距離1m) 大体常用の音量程度ですが、2枚目のグラフは最初より音量を+6dbほど上げたものです。

確かに32Hzは出ていますね。 でもその分、歪も盛大に出ていることがわかります。 特に3次高調波歪の100hz付近。 元々今回の変更で100hz付近にF特ピークがあるので尚更顕著に出たのでしょう。。

また、音量6db上げただけで、3次高調波歪は10db上昇しています。 やはり8cmクラスにこの領域は苦しいということでしょうか。 高域が 延びたユニットなので、下が伸びることで今までよりもバランスが良くなり、スケール感もかなり上がって、軽い低音で尾を引かないので長時間聴いていても気 分が悪くなるようなことはないのですが、歪感はありますね、歪率10%オーバーですから。

あとは、更なるチューニングによって100hz付近のピークを押さえた調整状態でどうなるか、追試してみようと思います。

また、スピーカーを触ると、かなり振動していることもわかります。 振動を抑えることで、歪も多少は減ってくるでしょうが、目に見えた効果は期待できないかもです。

★ 実は歪よりも、F特の55Hz付近のディップがかなり気になります。 前からあったし広がってはいないのだが、低音が伸びてレベルも上がったため、余計気になる。。 やっぱりバスレフ?バックロード動作遷移点か? なんとかしたいけど、ならないかなあ・・

年内の仕事はほぼ片付き、あとは年賀状と掃除を残すのみ。

今日は年賀状のデザイン作成の後、subakoの再調整?測定を行いました。 それに先立ち 測定ソフトのMySpeakerの登録料\5,000を支払いレジストしました。 (今まで長い間試用させていただだきありがとうございました。)

前置きはここまで。 今回の調整と測定の結果を纏めると、以下のようになります。

- 角型スパイラル部分の仕切り版の仮調整で、低域の音質・エネルギーバランスともに良くなってきた。

- 常用音量での40?80Hzの歪み率は、2nd,3rd共に1%程度で、自分的には聴感上の許容レベルぎりぎり。

- そこから+6db、+12dbと上げて行ったとき、+6dbでは急激な低域歪み上昇はないが、+12dbでは32hzで明らかな急峻な歪み上昇 が見られた。 しかし、音圧レベルは常用レベルを遥かに超えたレベルであって、(11月23日の新横浜での塩ビ管SPオフ会レベル) 狭い自室でこの音量 で聴こうとは思わない。

- 低域が下まで伸びてエネルギーバランスも整ってくると、全域に透明感と音像の厚みが加わりクオリティが格段に上がって、至福の時が得られる。 FE88ES-Rの高品質さと底力を再認識した。

- 3D-スパイラルの低域は、(subakoの場合)60Hz以上のバックロード的動作領域でも、長大なバックロードホーンにありがちな「遅れ 感」は私には感じられない。 これは、周波数が高くなるほどスパイラルの内径中心付近を伝播して輻射されることにより遅れ時間が短いためと考えているが、 未検証。

- 50Hz以下はバスレフ領域となり、遅れ感は否めない。 が、ここまで低い音域だと遅れ時間もどんどん大きくなる一方で、遅れても違和感を感じにくくなるのも事実。 これだけ聴いている限りでは不満にはならない。 超高級クラスと比べれば違いは明らかだろうけど。。

- ボリウムを上げたときの変化の仕方として、バスレフ動作の40Hzの歪みの増え方より、バックロード動作の80Hz付近の増え方の方が顕著に見えます。(ロードのかかり方が弱いからかもしれません。)

- 低域における最大の不満は、やはり55Hzの谷。。 今後の大きな課題。 Super-Swanでも出ているので部屋の影響だと良いのだが、まずは調査から。

小口径フルレンジは低音が出難いこと、音量を上げると低域の歪が増えることは事実。 しかしそれを理由に、これほど素晴らしい音を放棄してしまうのはあまりにも勿体無いと思います。

中口径フルレンジやマルチウエイの良さもわかりますし私も作ってみたいとも思うのですが、この小口径ならではの音の素晴らしさ。 今回のトライで低域方向の補強が行われ、その良さをより確かに実感することができました。

それにsubakoはまだまだ未完成、スタンドも含めてもっと完成度を上げてその可能性を追求し、更に幸せな時間を過ごしたいと思います。

以下、今回の測定結果です。

今日の変更で、仕切り板はこのように「近回り防止」として手前側(第一フィンでいえば両サイド)の高さを増しました。

まずはF特から(1m-PinkNoise)。

以前と大きな違いはありません。

以下、全グラフの日付が間違っていますがご容赦。

次に高調波歪の測定。 常用音圧レベルと、+6db、+12dbを測定しました。 例によって2ndHD,3rdHD,Noiseは+40dbプロットです。

音量を上げると、低域だけでなく全域で歪みが増えることがわかります。 ノイズの中に2nd,3rd以外の歪みも含まれることも影響しているかもしれません。 また、+12dbでは40Hz以下の低域で3rdHDが急上昇しています。

これは下部六角ダクトが無い状態で12月7日に測定した、nearfield(常用音量-6db)。 音圧が低いこともあって、このときのほうが60~100Hzの歪みは特に(3rdHDは)低いですね。 やはり六角ダクトは音圧もアップしますが歪みも生んでいます。

続いて、1mの距離でMySpeakerのリアルタイムアナライザを使って、25Hz~200Hzのsin波単音でのスペクトルを眺めてみます。 ほぼ上記の歪1mと同様の結果ですが、このグラフで見たほうが実感が涌きます。 (+12dbの100~200hzのグラフで、シフト値が 30db->20dbとしていますのでご注意。)

061224追記: 測定結果の基音、2nd、3rdの各ピークを読み取り、歪み率(%)計算した結果のグラフプロットです。 :追記終わり

- 25Hzは+12dbは振幅過大なので止めました。

- 32Hzは+6dbでも歪みが大きく増えています。

- 40Hz以上では大体同様の傾向で+6dbではそれほどではなく、+12dbで増え方が大きくなっています。 但し、以下の4,5は除く。

- 63Hzでは、その前後よりも歪み増加が激しいです。 どうやら55Hzのディップと関係がありそう。。

- 80Hzでは、4次・5次高調波歪も目だってきます。 下部六角ダクトのバックロードとしての音道がスムーズで無い為かもしれません。

この結果をみると、次にまずやるべきことは、55Hzのディップの原因究明です。 もしかすると、バックロードとしての低域限界かもしれません。 3D-スパイラルは、音道全体として見た時よりも内周部の方が広がり係数が大きいので、そこを通って出てくるのか・・ いや、でもポート出力で測定 した時はこのディップは無いし。

また、32Hzの歪みを減らすには共振周波数を下げるとともに、音道出口の面積も増やさないといけないかもしれません。 もっとダクトを延長しても同じ結果になるなら、この面積でも空振りを起こしているということでしょう。

そして、六角ダクトを音道としてもっとスムーズにしないと、80Hz付近の歪みは減らないように思います。

以上、まだまだ色々やる事は続きます。 3D-スパイラル、面白すぎます。 多少、意地になってるところもあるけど。(笑)

***以下、最近の記事

[Audio製作]成功?失敗?32Hzに挑戦-1

[Audio製作] subakoシンプル化?妄想

[Audio]難解!低域の高調波歪測定(?)

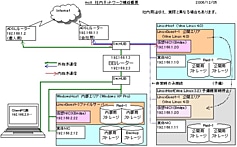

ここ2ヶ月間にわたり色々な実験を行いながら作り上げてきた、弊社(及び自宅)のサーバー環境、昨日待ちに待った電源つきケース(P150)がようやく到着し、ケース交換。 ここに完成しました。...

1年に2回くらいしかやらない、PCのプログラムが必要な案件が来ました。

某スタジアムの開閉屋根の走行プログラムの改造。 本体制御はモーション制御なのですが、改造のシミュレーションをパソコン上のシミュレーターを使って行うものでして、そのシミュレーターのプログラムです。

以前は、VB6のタスク2つで、中間をC+の共有メモリで繋いでいました。 これをVisualBasic.netに移行して、ネイティブなマルチスレッドで1本化するものです。

ご存知のとおりVB6->.net 移行の際のネックは色々ありまして、単純にプロジェクトのアップグレードで動く物の方が少ないくらいです。 一番困るのは、「コントロール配列が使えない」ということでして。。

このように、14台ある物体の各ランプを種類毎にまとめたり、数値表示を出したりといった使い方ですから、まず間違いなく コントロール配列を使ったほうが簡単でコードも読みやすいです。

VB6なら、コントロールをコピー?ペーストすると、勝手にコントロール配列にしてくれました。 Label1でしたら、Label1(0)、Label1(1)・・ という具合です。

しかし、.netに変わってからは、Label1をコピーすると、Label1-1、Label1-2・・となってしまいます。 オンラインマニュアルを見ると、

「Visual Basic .NET では、コントロール配列はサポートされません。イベント モデルに加えられた変更により、コントロール配列が不要になりました。Visual Basic 6.0 では、イベントがコントロール配列によって共有されていましたが、Visual Basic .NET では、複数のコントロールからのイベントがイベント ハンドラによって処理されます。このことにより、同じイベントを共有する異なる型のコントロールグループを作成できるようになります。」

とあります。

一般的には、 こちらのサイトにあるような方法が簡単にコントロール配列を作れるでしょう。

ただ、クリックイベントなどの際にどのコントロールが対象なのかを判断する時の処理がわかり辛かったり、同じコントロールの配列群を多数set作る 場合などを考慮し 私の場合はコントロールの配列は 「System.Collections.CollectionBase」 クラスを継承したクラス で 「ControllArray」による方法を使用しています。

これは、予め汎用的なControllArrayクラスを作成しておけば、追加呼び出しなども自由ですし、よりオブジェクト指向の書き方になってきます。

**

まあこの程度のことは、プログラマの方からすれば「何を今更低次元な。」 なんでしょうが。。 これが本業でないプログラマにとっては、結構面倒なわけです。

さて、42setのコントロール配列群をやっと作り終えたので、本体コード移行に着手しなければ・・

10

10