日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

2012年stereo誌コンテスト3位を受賞した拙作スピーカー「スター」を、同じくstereo誌付録デジタルアンプ「LXA-OT1」と共に実家に養子入りさせてきた!

高校の同窓会のため車で移動して姉夫婦と父の住む実家に泊めてもらったのだけれど、 折角ならオーディオ好き・音楽好きの父に「スター」を聴いてもらおうと、新型「ノート」に乗せて行った。

クラシックの音源はあまり持っていかなかったのでじっくり聴いてもらうことができなかったけれども、最終的にはテレビのLINE-OUT出力をデジタルアンプに繋いで音出ししたところ元々サラウンドスピーカーを付けていたテレビの音に比べてだいぶ良くなったため、父も気に入ってくれた様子。

喜んでもらえればそれで良かったのだが、持って帰らずそのまま置いておくことにした。 姉夫婦にとっては押しかけ婿(?)みたいな感じだが、まあ父のためということで許してもらおう。 最近ボケも進んできて、あちこちに病巣を抱えているためそろそろ介護認定が必要なことも考えると、今のうちに孝行しておこうと思う。

まずは「スター」とデジタルアンプだけだが近い将来、テレビからのHDMI入力でボリュームコントロール可能なデジタルアンプを追加してあげれば更に品位の高い音になると思うので、少々物色しておこう。

福岡の辛い仕事も、来週月曜日からお客様立会いというところまでこぎつけ、ようやく先が見えてきました。

基本的に性能受注ではなく「お手伝い」で来ているため、適当なところで引き上げさせてもらうことで了解いただいています。 (辛すぎる内容と仕事量は、とても「お手伝い」レベルではありませんでしたが、受注した段階でわかっていたことですから。。)

9/7(木)朝の福岡→成田便を予約しました。

明日は工場には行かず、ホテルでアラーム画面と回路の作成などで過ごします。 そして4週間休みなしで長かった戦争状態が過ぎ去り、月曜日にキレたのを最後に穏やかに過ごしており、ほっと一息ついてかなり疲れが出ています。 少し休んでおかなくちゃ。。

今週も先週に続いて香取市の自宅に帰ってます。(明日朝千葉市に戻るけど) 目的は、久々のスピーカー工作。

昨日、予約したFE88-Solが発送されたというメールが入り、バッフル板の制作をしようと考えていたのでベストタイミング。

まずは作ってみて、寸法の同じFE88SE-Rをマウントしてみました。 ピュアオーディオ環境が無いので、年末に録画した音楽番組を再生し、低域も良く出ることを確認しました。

明日、宅配便の営業所でFE88-Solを受け取り、マウントしていつもの環境で鳴らしたいと思います。

昨日の、集まれ!塩ビ管スピーカー 2017関東オフ会の様子を、塩ビ管サイトにアップしました。

http://www.enbisp.com/modules/xpwiki/158.html

自作マイクとPCによる録音のリストは、以下です。会場の雰囲気やスピーカーの音質傾向もよくわかるように録れていると思います。

ゲインが高すぎてクリップしている曲もありますが、ご容赦ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrX-IFCuRL1VEr7uCC5nVOpAFBHhc6bmL

以下は、自分の発表の時の、録音機材の違いです。

- マイク録音

||

- Q3録音

||

今年のGWはみっちり仕事で自由時間は少なかったのですが、その後から遅ればせながらD級アパワーアンプを購入し試している最中です。 今後も続けていきそうなテーマなので忘れずにメモしておきます。

最初に買おうと思ったのは、FX-AUDIO- FX1002Jあたり。

上記スレで、直後にごとうさんにお勧めいただいた hypex UcD32MP、の最終在庫処分品を購入しました。数年前の製品で既に後発品のNcoreシリーズも出ていますが、国内で一般的なD級アンプと異なり、高域まで歪率が悪化しないという特徴のある製品のようで、それは買わない手はないと思いポチりました。

- UcD32MP EUR 50,00 EUR 50,00

- Cable set UcD3xMP EUR 7,50 EUR 7,50

- Spacer set 10mm EUR 3,00 EUR 3,00

- Shipping EUR 32,52

- Payment-costs EUR 2,79

- VAT EUR 0,00

Total EUR 95,81

元が電源付きの割に安かったのに、速達にしたら1万円を超えてしまった。。

これ、パワーアンプなので RasPiプレイヤーからRCAで直接繋ぐとRasPiプレイヤーのソフトボリウムで音量を絞らないと、いかに4Ω時Max30Wとはいえ大音響が響いてしまい近所迷惑+難聴の恐れありなので、ボリウムを付けることにします。

nabe3のブログによれば、マルツのR1610Gがギャングエラーが大きいもののコスパ良好とのことで、まずはこれを付けてみることにしました。

1週間で到着したので、週末にマルツでボリウムを4個買ってきて、左右のギャングエラーを測定して差の少ない1組をバラシて組み合わせ音出し。

とりあえず当面は色々テストするのでダイソーの100円プラケースに収納。 ローパワーとはいえ使用中はフタを開けます。

この時点で、結構良い音で鳴ってくれました。 Marantz PM-14SA ver2 より高域は素直で好印象、でも良く聴き込むと少し平面的で、低域の力感も量感も足りない。

おそらくこれはボリウムのせいだということで、FBの自ウオールにパッシブプリの計画を書き込んだところ、ありがたいことにレスをいただきました。

リレーのクロストーク(LR間のクロストークよりも、微小音量の時の高域干渉によるハイアガリ傾向になるほうが目立つとのこと)が問題であること、リレーの接点そのものの音質への影響、静電容量の影響など、色々教えていただきました。 加えて、2回路6極ロ-タリースイッチ2個使用で-50dbまで落とせる超優れもの回路を教えていただきまして(byごとうさん)、有難く使わせていただくことにしました。

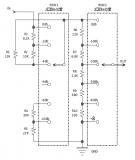

- 2回路6極ロ-タリースイッチ2個使用の超優れものアッテネーター回路(byごとうさん)から作図したもの

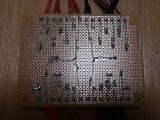

- 自作アッテネーターのテスト基板

抵抗が2種類使ってあり、組み合わせで音の傾向がころころ変わって、それはそれで面白いのですが、実用上はやっぱりきちんと統一すべきですね。 まあこの辺はユニバーサル基板だし後からどうにでもなります。

ロータリースイッチとの間の配線は、今後のリレー回路の実験やら色々と試すだろうということで、あえて個別配線のターミナルにしています。 設計のごとうさんから見ればとんでもないことと知りつつ、実験のためには致し方ないところですので、どうぞお目こぼしのほどを。。

- ロータリースイッチを繋いで音出し

相変わらずバラック状態で音出し開始。始めのうちはどうもぱっとせず、元のボリウムのほうが良い部分もあったのですが、1時間も鳴らしていると抵抗もエージング効果があるのか、どんどん音が良くなって。

いやはや、この値段のアンプからこんな音が出てくるなんて。もちろん最上流のRasPiプレイヤーが超優秀だからであります。

ボリウムの時は高域が強調されていたのですが、低域もしっかり出るようになるし、高域のツブ立ちは向上するし、音質的には完全に MarantzのPM14-SA ver2を超えてしまった感があります。 ただし、低域のアタックとかそういう部分は物量の差があって越えられないかなあと思います。

抵抗の音質傾向でいえば、bispaの1/4Wは割とおとなしめで繊細感はありますが、低域がもわっとしてしまいます。ごとうさんお勧めのKOAの金属皮膜抵抗(1/2Wにしました)は、ハッキリした音で低域の抜けはバッチリです。

パワーアンプのゲインが低いので、-16db以上のボリウムまでも普通にあげられるのですが、それ以上に上げてこないと音質が今一つ。 抵抗の差によるところが大きいのかと思いますが、今後の実験で色々試してみようと思います!

次の実験は、リレーを入れて音が劣化するかどうか。。

昨年は、たくさんの方に御世話になりましてありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願いします。

去年はいろいろあった年でした。 独立という道に自ら飛び込んでいったわけですが、始める前はいろいろ心配事は尽きませんでしたが、なんとかなるものです。 また、今のところ人繋がりで注文をいただいてやっていけてますが、間もなくそういう状況はなくなるでしょう。 早く自分の進む方向を定めて、真の自立が必要と思っています。

そういう意味で去年は練習試合のようなもの、今年からリーグ戦が始まりその第一歩を踏み出す心境です。

皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

当社は2月末決算でして、 つまり2ヵ月後の4月末が法定調書提出の締切日なのであります。

昨年は4月に長期出張が入ったため3月に済ませましたが、 今年は余裕があってここまでずれ込んでしまいました(笑)。

月末はGWで休みに突入するということで、慌てて帳簿の記載を始めています。 今年はやたらと接待費が多いな。。 まあその時に自分も食べているわけですからまあ、おK。

毎年のことながら、この作業は面倒です。 でも避けては通れません。 明朗会計にしておかないと、税務調査の時にもっと大変なことになるんで。(汗)

これ、今年から 当社のもう一人の役員兼、WEB事業部長であります 奥様に一部を伝授しようと思っていますが、時間に余裕がないし、どうなることやら・・

7月22日のブログ「大転子ランニング指向」からしばらくして、別の「ゼロベースランニング」という本を購入し読んでみました。 今日の本題はここではありませんが、この本のおかげで気づいたことがあり、触れずには語れません。

ゼロベースランニング

ゼロベースランニングとは、高岡尚司氏が自身の経験から提唱するランニングメソッド。「走りの常識を変える!フォームをリセットする!」との表紙の見出しのとおり、従来の走法にとらわれず、「こうやって胴体を活用して走ろう」という内容です。

なぜ買ったのかといえば、大転子ランニングとどこか似たような観点から走法を追求している気がして、ランニングエコノミーの向上に繋がるか確認してみたかったからです。

しかし、読んで納得というレビューがあることにむしろ驚く、編集内容のずさんさを読み取れる、少々残念な本に仕上がっていました。 詳しい内容は、Amazonのレビューに書きましたのでどうぞそちらをお読みください。

勘違いしてほしくないのは、おそらくサブスリーレベルの若い人なのだと思いますが、この本に書かれていることのほうが有効に働く人もいると思います。私のような50過ぎのおやじランナーはランニングエコノミー向上が第一条件ですんで合わなかった、筆者が提唱する「胴体を台形にする」エネルギーさえ余分に費やせなかった、ただただそういうことです。

接地荷重時間の短縮

さて本題です。なぜ今、接地荷重時間の短縮を思い立ったのかといえば、上記ゼロベースランニングの本に「接地時間は本当に短いほうが良いのか?」と書いてあったので、そうか接地時間は短いほうがランニングエコノミーが高いのだった、と逆に改めて気づいた次第です。 ゼロベースランニング、有難う!(笑)

一方で、私は接地時間トータルの短縮ではなく、接地荷重時間を短縮することでランニングエコノミー向上の効果が高いと考えています。 脚には基本的に積極的な力を入れず、SSC(Stretch-Shortening-Cycle)で タン・タン・・ と走るのが理想ですが、脚が地面に接しているトータルの接地時間のうち、このSSCが働く実際の荷重時間を短縮することこそがSSCの効率を上げる効果があると考えるからです。

ネット検索では、一時期接地時間は短い方が良いと言われたこともありましたが、今は速く走ると結果的に接地時間が短くなる、ということに収束しています。 接地時間トータルではそういうことでしょう。しかし、接地時間トータルの中で荷重時間をどれだけ保つかということが、あまり議論されていないように思います。

つまり、前方に振り戻された遊脚がターンオーバー後に最初に支持脚として接地するのはどうしても重心よりも少し前方になりますし、荷重が完了し離地に向けて力を抜いたあとも足が跳ね上がるまでは接地しています。 このうち、ランニングエコノミー向上に寄与するのは、実際に体重がかかっている荷重時間が主体であると思うのです。 接地時間全体ではなく、体のバネで受ける接地荷重時間を短い時間で終え、その他の時間に割くことができるのか。これが重要かと思います。

接地荷重時間の短縮のトレーニング

接地荷重時間を短縮するトレーンングは? 私の現時点で考えているトレーニングは、単に走ることです。(笑)

ただし、速く走る時だけでなく、ゆっくりJOGで走る時も常にこの荷重時間を短くすることを意識して走ります。 そうすることで、SSCに寄与する筋肉の質の変化が期待できるのではないかと考えるのです。

普段のトレーニングの70%~80%以上は、ジョギングです。 そのほかのトレーニングも時々やりますが、最も多くの時間を費やすジョギングの時こそ、接地荷重時間を短く走ることで、体のバネを鍛えることができると思います。

また、ペース走やインターバルトレーニングなどの際に、速度を調節して緩める時があると思いますが、遅くするとどうしても走りへの意識が緩んでしまい、接地荷重時間も間延びしがちです。 そういう時こそ、接地荷重時間に意識を持っていくことで、体に沁み込ませることができるように思います。

注意する点として、接地荷重時間を短くしようとするあまり、上体や骨盤を固めて走ってはいけない点です。 支持脚側の骨盤は、荷重されている間に地面で押されて、大転子が上に持ちあがり、荷重を抜いた直後に小さな円弧を描いて前方への動きに変わり、遊脚となった脚を腸腰筋により前方に振り出す推進力となる必要があります。 脱力しすぎると地面からの反力が逃げてしまいますが、骨盤や状態を固めず適度に動かしつつ、接地荷重時間を短くするのがコツです。

心拍計を活用

今まで、心拍を測りながらのトレーニングはしてきませんでした。スマホアプリのJogNoteに連動するスマートウオッチ、Magellan Echo単体で、ラップタイムの確認やポーズ/レジューム操作など便利に活用してきてそれで充分でした。 けれどもランニングエコノミーの向上に真剣に取り組むようになって、ようやく重い腰があがりました。

なんと、Amazonで胸ベルトタイプの心拍計付きMagellan Echoが、6千円台で買えると・・ 速攻でポチりました。 Echoのウオッチ部分が2台になってしまいますが、一台は予備だと思うことにすれば良いし、実は別の理由で2台活用せざるを得ない事態に。

androidスマホ用アプリJogNoteを愛用しているのですが、これの画面カスタマイズがバグで強制終了してしまうため、心拍計自体はJogNoteもリンクできているのに使えないという状態なのです。

別の古いほうのスマホでも試してみましたが同様で、JogNote事業そのものが譲渡された直後のため改善は望み薄で、諦めて別のアプリを試してみました。

→ その後、Echoの画面カスタマイズが出来るようになったものの、結局のところJogNoteは心拍数のログを取ってくれないことが判明し残念な状態ですね。

Echoと連携できるアプリは少なく、その中でWahoo Fitness が他のFitnessサイトとのデータ連携などに強いようなので使ってみました。(StravaやRunKeeperとも連携可能)

画像は、朝の通勤ラン(ロード)の時と、ジムのトレッドミルでインターバルトレーニング(14.5~15km/h)を軽くやってみた時の心拍数推移です。ロードの時は、左手首にJogNote、右手首にWahooFitnessと夫々連携設定したEchoを付けて走ってます。

WahooFitness、距離の誤差がかなり大きいです。JogNoteでは16.7kmなのに17.6km。。 それにしても、大転子ランニングを始めたころは、14.5km/hは一瞬でもキツかったのに、15km/hで結構長い時間走れるようになってきました。 走力が向上している、ランニングエコノミーが向上している、どちらも実感できています。 来るシーズンのサブ3.5達成がかなり現実的になってきた気がします。

2

2