日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

めずらしく政治ネタで。

良く「高速道路無料化は温室効果ガス削減に反する」という声を聞きますが、私はあながちそうとも言い切れないと考えています。

自家用車保有台数が一家に一台を超えた現状では、それらの排出するCO2ガスの削減は、国家が抱える目標値とその達成に大きく影響するのは周知のことです。

そんな中で「高速道路無料化」なんてことをすれば、間違いなく初期はCO2排出ガスは増加するでしょう。

けれども、私は長い目でみればこれもハイブリッドやEVへの買い替えを促すと思っていまして、頭から否定するのはやめましょう、というように考えています。

政府は優遇税制や補助金によって、エコカーへの買い替えを促しています。 けれども、燃費がよい車に替えても、長距離を高速道路で移動すれば、ガソリン代よりも高速代のほうが高いんです。「どうせ高いハイブリッド車を買っても、長距離移動は高速代が・・」となり、買い替えを躊躇させます。

そこで、高速道路が無料化すれば、ハイブリッド車などへの省燃費車へ買い換え恩恵が、より直接的に得られるようになります。

つまり、高速道路無料化が、エコカーへの買い替えを後押しするということ。 これは見逃せません。

ハイブリッド車は高速道路よりも一般路や市街地の燃費向上率のほうが高いんです。 高速道路の無料化によってハイブリッド車導入が進み、高速道路利用が増えてそこでの排出量が増えたとしても、他の走行環境を含めたトータルのCO2排出量が削減できれば良いのです。

追記:参考記事

http://www.asahi.com/politics/update/0905/TKY200909050246.html?ref=rss

2020年に1990年比?25%の目標には度肝を抜かれましたが、これをクリアするには全世帯の自家用車の70%程度がハイブリッドやEVに変わっていないといけない、という試算があるようです。

そこに向けて進むには、カーメーカーを始めとして国全体がそういう方向にベクトルを向けないといけない。 それには新政権次期首相の発表した野心的な目標値は、日本を新しい方向に変えうるものだと思います。 中途半端な現行優遇税制は止めにして、時期をみてハイブリッド車以上への優遇税制に絞り込むべきでしょう。

一方で、エネルギー多消費型の産業は、すでに省エネが相当進んでいる現状をみると、海外生産への更なるシフトが必要になってくるでしょう。 こういう意味では雇用環境の悪化などの心配もつきませんね。

まあ、国民の総意で選ばれた新政権ですから、しばしお手並み拝見と致しましょう。

昨日は帰宅するのが精一杯で、余韻を楽しみつつ床に就きました。 雑感を書くなら、記憶の新しい今朝しかないと思って書き記しておきます。 結果は書きませんのでご容赦を。 誌面での自分を含めた皆さんの評価を見る楽しみが薄れてしまいますので。

まずは、直前の打診にも関わらず現地で手伝い役を引き受けてくれました、学生時代の後輩のえびさん、ありがとうございました。 貴兄がいてくれたお陰で、2番手だった自分の後の他の人の音を冷静に聴くことができました。 客観的な視点で見てくれて、適切に話相手もしてくれて、ありがとう。

さて、肝心の雑感ですが、編集部よりまず最初に「本年は長岡鉄男氏の7回忌にあたり、ご賛同の方より奥様に御花を差し上げたい」とのことで、わず かばかりの気持ちを残しておけました。 ただ、7回忌を迎えて奥様の気持ちとしては「方舟もそろそろ整理したい」とのことでして、今年が方舟最後のコンテ スト試聴会だったかもしれません。 残念ですが仕方のないことでありますし、反対に、これまで故人を偲びそのままの形で残して管理いただいた奥様ほか関係 者の皆様には深い感謝と敬意を表したいと思います。

【方舟の印象】

画像は開始前にハセヒロSPでウオーミングアップ中の様子。照明は裸電球、エアコンも壁付け2台、天井はなく屋根材のガルバニウム鋼板の裏打ちのみの簡素な風貌ですが、音に大きく関わる部分はしっかり作られ、私にとっては素晴らしい音響ルームに思えました。

競作試聴の後、後ろのネッシー2を鳴らしていたのですが、音を聴かずに抱いていた長岡サウンドのイメージを完全に払拭する、その刺激感の無いのに 解像度・音場感のはっきりした音は忘れられません。 共鳴管はバックロードとは違って中低域の音の正確性が落ちないという感じを受けました。もちろんその 深淵なる超低域も。

「ここに来れて本当によかった」 と素直に思える時間でした。

【試聴に用いた機器】

CDプレーヤー: DENON PMA-SA1

AMP: Accuphase E-308

競作の試聴には贅沢ですし、シンプルで実用的な組み合わせ。 各作品の違いを滲みなく表現していたと思います。 やはり高級クラスの音はよいですねえ。 部屋もあってのことで私には縁の薄い踏み込み難い世界。 私のような駄耳でもその良さは良くわかりました。

【作品】

今年は例年の「トッププレーヤー」作品を選ばずに、世代交代を図ったようでした。 石田健一さんも、金田清治さんも、その他常連さんもおられません。 昨年の顔ぶれでは、前川宗賢さんと豊田高専さんがおられたのみ。

作品は皆さん、綺麗に仕上げをされている方々が多かったです。 素材感を大事にしたクリア塗装のみの私の作品は見劣りするばかり。

音のほうも素晴らしいものばかりでした。 それぞれが特徴がありましたが、グランプリ受賞作品はバランスにおいても音の鮮度においても、低域の伸び・量感においても欠点の少ないものでして、誰もが納得するものでした。

【3D-subakoの評価】

私の作品を特に評価してくださった、六本木工学研究所代表の大原嘉礼氏には感謝します。 低音をバックロー ドというよりはバスレフに近い音です、と評されたのは、まさにそのとおりと思います。 これでも、バスレフよりは立ち上がりを出るように設計・チューニン グした結果でして、3D-スパイラルの低域の特徴と思います。

それから、選考書類に差し込んであったSpeakerWorkshopでの測定データに関心していただき恐縮です。 氏は「日本語の解説書もまだない」とおっしゃりましたが、いえいえ、 オヤさんのサイトやら、いろいろ出てきています。 私など、そのまんまやってるだけでして・・(恥)

・・ オヤさん、すみません・・ 万一、雑誌にそのように掲載されましても、ご容赦ください。

追記おわり **

【オクタゾイド】

石田義之氏の7月号作品「オクタゾイド」で、MG850、試聴できました。 ハイスピード故の、音のすっきりさに聞き入 りました。 曖昧な音像感がない感じ。(正直、私の耳のレベルを超えていました。) 少々声の子音が強めに感じたのは、2発入りの高域干渉であることを祈 ります。

・・石田さんのお人柄に惹かれました。 以前より抱いていたイメージを更に飛び越える、とてもソフトで気遣いのすばらしい方でした。

【総括】

私の青春時代から続く趣味の一つ「オーディオスピーカー自作」において、記念碑となる出来事でした。 いろいろな思いを胸に抱いて、これからも自分でできることは自分でやってみる、を信条に精進したいと思います。

3D-スパイラルは、まだまだ未知の可能性を持っています。 これで終わりとは思っていません。 そのうちまた、次回作に今回の知見(大口径スパイラルでの仕切り板剛性不足など)を生かしたいと思います。

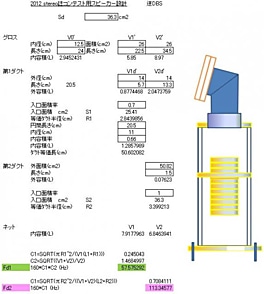

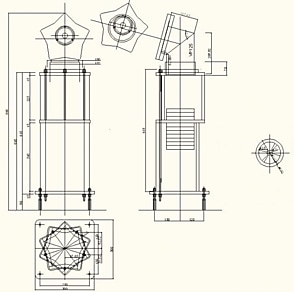

3日前に設計変更して塩ビ管使用のトールボーイ型にしたばかりですが、またまた設計変更です。 元設計の星型キャビをスリム化したトールボーイに。

この案なら、「なんとなくツマラナイ」感を払拭して、モチーフどおりのインパクトあるデザインと、音の調整の容易性を確保できそう。

星型の胴体をスリムにしたトールボーイ型。M8ボルト5本で締めあげ一体化

- V1/V2=7.9L/6.8L

- fd1/fd2=58Hz/113Hz (逆DB)

ヘッド製作、部材切出し完了したところ。 VP125塩ビ管の52.5度(37.5度)の斜めカットは、いつものようにこの方法で実施。

バッフル板はシナアピトン合板18mmx2枚合わせ。これでVP125塩ビ管と高剛性で接合。背面の音抜けは重要なので逃がし面取り施工。

ヘッド組み立て完了。最近はコンパクトで高剛性で音質も優れたこの組み合わせがお気に入り。

あとは27日に板材が入荷するまでの時間は先行してヘッドの仕上げをやっておく。 入荷後は、胴体の切断~組み立てを行い、一気にテスト音出しまで漕ぎ着けたい。

東北関東大震災で甚大な被災をされた方々、お見舞い申し上げます。

特に東北地方の被災地は復興までの道のりは長く、原発の事故も災いして日々心を痛める毎日です。

何かできることは無いかと考えていましたが、仕事もあるし体力もないことからボランティアよりも他のことでできること、月並みですが、義援金の寄付を行うことにしました。

日本赤十字社への義援金寄付の仲介を、様々な団体・企業で取り扱ってくれていて迷うところです。 色々考えた結果、一時金よりも毎月自動引き落とししてくれる継続的な義援金が良さそうだと思い、口数は少ないですが先ほどASAHIネットにて手続きを行いました。

ASAHIネットは、うちの自社(自宅)サーバーを固定IPで公開する接続に使っています。 このシステムは良いですね。 これで、寄付の解除するまでは毎月指定口座から引き落としてくれます。今後もっと広まっていく気がします。

さてそういう私の自宅も、両親は農家で今後の風評被害が心配ではあるのですが、私自身の仕事への影響はそれほど大きく無いと踏んでおり、多少の余裕はあるのです。

いつまで寄付することができるのか、、復興が終わるまでのつもりです。 小さな小さな自分の会社が存続する限り。。

***

そして、今後しばらくは仕事にプライベートに頑張って、日本経済の減速を下支えするようにします。 もちろん消費もね。

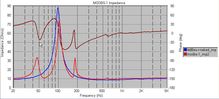

LIMP(ARTA)を使ったインピーダンス測定は、このときの記事以来です。 思い出すのに時間がかかりましたが、サウンドカードと100Ω抵抗があれば測定できるので、安心・便利ですね。

FE88ES-Rの裸と、今回改良したMSDBS-1をLIMPで測定し、SpeakerWorkshopにインポートして重ね合わせたグラフです。

綺麗に、ダブルバスレフの形をしています。

でも、Fs(低域再生限界)は、47Hz付近でした。 道理で40Hz付近で歪み感が増えるわけだ。。 とはいっても、実際には40Hz弱まで再生しているので、この差は、測定誤差??

いや、違うな・・ やっぱりスパイラルの製作をミスったのだ。 広がり係数を大きくとり過ぎ、ってことだよねェ。。

タグ VineLinux

新年、あけましておめでとうございます。

今日は、次男のオーディオ環境第一歩の工作の日です。

2010年7月号付録のスピーカーユニットキット「P650」と、2012年1月号付録のデジタルアンプ「LXA-OT1」の組み合わせで、ポータブルオーディオを接続して音を出しました。

完成して音だししたとき、R側ユニットのボイスコイルが磁気回路に接触してビビリ音を発したのですが、コーン紙接着を少しずらして、何とか聴けるレベルになりました。よかった~。  明日は、スピーカーエンクロージャを作るかなあ。

明日は、スピーカーエンクロージャを作るかなあ。

それにしても、このユニットとアンプはラジカセレベルを超えたクリアで強調感の少ない素直な音が出ます。良くできたスピーカーエンクロージャに入れれば低音もきちんと出そうですし、雑誌がついて両方合計で5千円ほどなんですが、コスパはかなり高いですね。

昨年は直前の不幸な事故でただただ辛かった、湘南国際マラソンを今年も完走してきました。

- 今年のゴールゲートは、少し風変わり。昨年はCブロックでしたが、今年はしっかりBブロックでエントリー。気温も低めで風も弱く、記録を狙うには絶好のコンディション。

自己ベスト狙いが、なんと! 従来ベストの佐倉マラソンから約6分短縮。二年越しで達成できなかった、サブ3.5が、肩の力を抜いて臨んだらできてしまいました。

- グロス3:29:37

- ネット3:28:19

ネガティブスプリットの気持ちで、楽なペースから少しだけ追い込み気味に走っていたら、江の島折り返し後に3.5の最終ぺーサー集団に思いがけず追い付いてしまったので、しばらくの間その中で我慢して風を除けながらキロ5分程度で休みつつ走っていました。

30キロ付近からだんだん息が辛くなってきましたが、グロスタイムで間に合いそうになかったので37キロ付近から頑張って前に出て走りきりました。

結果的には完全なネガティブスプリットにはなっていませんが、その気持ちで抑えたから終盤までイーブンペースで走れたのだと思いますし、最後はいつものようにゼーゼーハーハー言いつつ、でもラスト2キロを4分40秒前半で押しきれたのは大きな収穫でした。

- 最後は完全に最大心拍数に振り切れました

- 1615位/14102人完走男子

タイムリスト この記録は速報(参考記録)です

| 測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |

|---|---|---|---|

| Start | 00:01:18 | 09:01:18 | |

| 10km | 00:51:38 | 0:50:20 | 09:51:38 |

| 20km | 01:40:31 | 0:48:53 | 10:40:31 |

| 30km | 02:29:57 | 0:49:26 | 11:29:57 |

| 40km | 03:19:34 | 0:49:37 | 12:19:34 |

| Finish | 03:29:37 | 0:10:03 | 12:29:37 |

- ゴール後の歓喜の表情

それにしても、今回の結果はペーサーのラップがネットタイム基準で行ってくれたおかげで、給水でも一度も立ち止まらずにゴールまで走る余力があったのではないかと思います。ぺーサーの方、GJ !

そして、今年の春から取り組んだ走法のブラッシュアップ(重心少し先での接地と膝の脱力、お尻からハムストリングスに至る筋肉と背中の体幹主体でリラックスして体重を受け、ハムストリングスと脛で地面を引っぱったり、大腿筋と脚で後ろに蹴ったりしない)と、11月の成田ハーフ以降で模索してきた、肩甲骨からの腕振りの改善(体の軸を中心に回転させ、後ろに強くひき過ぎず前方に振り出して、すぐに抱え込み大腿の動作と連動させ補助する)、スピード練習と翌日のスタミナ練習(LSD)のセット練習の採用、シューズの選択(エピックリアクト・フライニット)など、総合的にうまく回った結果だと思います。

10月・11月は無理の無い範囲で200km以上走り込んできましたが、30km走は一度もせずに臨んでいます。

全てが良い方向の時でないと出せない結果ですので、もう次にサブ3.5で走れる気が全然しません。。

次のレースは1月下旬の館山若潮です。 タフなコースなので記録は狙えませんが、多くのラン仲間と一緒に楽しく走ってこようと思います。

7

7