昨年末にズームフライ3を買いました。 最初は重い印象だけだったのですが、その後練習で使用しているうちに、カーボンプレートの反発を上手に使う走りがわかってきました。

そこで、ズームフライSPファストでは少々固いと考えていたレース用シューズに、ズームフライ3と同じミッドソール「リアクトフォーム」を使ったお古のズームフライフライニット(FK)も、メルカリで購入しました。

昨日、20kmランでFKを試してみました。 スピードの乗せ方は初代ズームフライに似ていて、前足部母指球外側接地でそのまま空き缶を踏む潰すように前~中足部に荷重した状態で地面を押す、という走り方をするとカーボンの反発を使えるような感じで、初代の正常進化型という印象を持ちました。

しかし最新のズームフライ3のように踵で地面を押しても、カーボンプレートの硬さを感じるばかりで、しなりは生じにくくスピードがあまり乗ってきません。

クッションは初代ズームフライに比べて向上しています。ですので、フォアフット走法を含めたトレーニングにはこれが良さそうです。

今回、ズームフライFKで走ってみてよくわかったのが、最新のズームフライ3の良さです。 完全なフォアフットでなくても、中足部から踵で荷重してもその後前足部から抜けて行く走りであれば、カーボンプレートがミッドソール(リアクトフォーム)を変形させてその戻る反力によって、私の速度域では楽にスピードに乗せやすいです。重いくせに!?

それに、足裏にかかる圧力負担が小さいです。 ズームフライFKで20Km走ったあとに久しぶりに貧血になってしまい、結果的にズームフライ3の豊かなクッションのメリットを感じています。

ハーフやフルのレースでどれを履くのか? 悩みは増すばかりです。

(追記:2/22)旭の海岸まで、ズームフライFKで30kmランに行ってきました。

Garminログ

海岸線の風の強いこと! そこで体力を使ってしまい、22km過ぎでペースダウン。 まあ走りやすいのはいいですし、蹴りやすいのでフォアフットでスピードも乗りやすいです。 でも、なぜか右脚のアキレス腱が痛み出してしまいました。 フルで私が使うのはリスクがありそうな感じです。

- ズームフライフライニット(FK):216g/26cm

- ズームフライ3:242g/26cm

- 上:ズームフライ3、下:スームフライFK ソール厚みはだいぶ違います。3のほうが前足部の厚みがあるぶん、ドロップが小さいです。

一時期封印した月間sreteo誌の「読者スピーカー誌上コンテスト」への応募ですが、 筆者のねちっこい性格が幸いしてか、ラストスパートでほ ぼ満足のゆく結果を得まして、応募することにしました。 stereo誌への投稿は、10年ほど前に super-swan改「目玉おやじ」を工作人間に 投稿した以来です。

再び応募することにした理由は、

- 一部欠点もありますが、自身でもほぼ満足できる音質バランスを得られたこと。 その間に一つの大きなブレークスルーとして「SP左右を入れ替え、後ろ側のあったホーン開口を前まで廻して、そこからディフューザで放射開始することで、中高域のベクトルを横?背後方向に変更し耳に付きにくくできる」ということがありました。 おまけに、低域も35HZまで伸びました。

- FE88ES-Rの1発使用は今回のコンテスト向きの構成ではありませんが、3D-スパイラルホーンSPの新たな音質傾向として評価できる点があるのではないかと思ったこと。

- 数名の人からいただいた、暖かいエール。

時間がなくて滑り込みセーフ、というか仕上げなど水性ニスを2回塗っただけで全く不完全な状態。 下部の支持台兼ディフューザーも垢抜けないデザインでして格好悪いですが、まあ仕方ないでしょう。

以下、応募原稿の草案です。

***

(1) コンセプト

FE88ES-R を1発使用の、3D?スパイラルホーンスピーカー「3D-subako」です。昨年10 月頃より、3D-スパイラルご本家竹中さんのページを参考に自分なりにアレンジした4作目となるもので、長い付き合いのできるメインスピーカーとして設 計・製作しました。

過去の3作で予察を行いながら、ご本家オリジナルとは少々異なるアプローチで設計しています。それは、軽量コーン低Qのユ ニットでもよりBHに近い低域で量感を確保しながら、最低域をバスレフ動作で40Hzまで伸延する2モードを明確に区分けした「ヒラベッタ型3D-スパイ ラルホーン」としたことです。

その結果、BHに近い弾み感のある低域・中低域と、35Hzまで実用レベルで伸びた重低域を得ることに成功しました。

但し、3D?スパイラルホーン特有のショートホーン故の中域放射が特徴的な音作りとなっています。

(2) 設計

【設計諸元】

外形寸法:(支持台含む) W250xD350xH500mm

使用ユニット:Fostex FE88ES-R x 1本/片側

空気室容積:3.5L (形状=箱型、材質=t18mm シナアピトン合板)

スパイラル管径:VP200 使用、195mm

スパイラル管長:26cm

スロート入口高H0:4.5cm

スロート面積S0:37cm2 (ユニット面積比=1.0)

ホーン出口面積S1:61cm2

音道回転回数:3回(スパイラル巻回数:4回)

ホーン長(平均半径基準):105cm

ホーン長(ダクト内空気容積基準換算値):177cm

ダクト共振周波数fh0(ダクト内空気容積基準換算値):42Hz

支持台材質:シナランバーコア(コア:パイン材)t25mm

スパイラル管径200mmは、私の知る限りでは現時点で最大級です。径を大きくして管長を短くし、BH動作を高めることとホーン開口をユニットから離さずコンパクトな良好な音像定位を狙います。

また、開口部は度重なる予察の結果内向き対向として低域の量感不足を補います。

(3) 製作

200mm 径スパイラルは、6mm 厚のキャプタイヤケーブルを13周巻き上げています。これだけ大きいと、最外周までキャプタイヤで固めてしまうと固くて挿入できません。今回は、最後の1 周(厚みにして2mm くらい)分は「すきまテープ」スポンジを使い、多量のエポキシ接着剤で塩ビ管に接着しました。

空気室と積層頭頂部スロート部分には、音質への影響を考慮してシナアピトン合板をMAKIZOU クラフトさんにカット依頼しました。

定在波対策として、空気室内には補強と共鳴防止材を追加しています。

今回最も時間をかけて調整したのが、下部の支持台兼ディフューザーです。特に今回の設計では音道が長く面積も広いので、3D-スパイラルホーンの特徴的な 中域の気柱共鳴が大きめに出ましので、これを耳に付きにくくする「散らし」構造の採用と、低域の量感維持との両立に苦心しました。

(4) 試聴とチューニング

低域はだら下がりながら、35Hz まで十分に伸びてそこから急降下という特性です。

ダクトからの中 域輻射量が多く、音に厚みを付加しているほか、ディフューザの効果により空気室は吸音材無し、ディフューザ出口に少々の吸音材を置いただけでも、耳に付く ような共鳴音はかなり押さえられ、音質劣化を最小限にできました。特に中低域は音源ソースの音質を良く再現してくれていると思います。

一方で中域、特にアコースティック系のホーン楽器やギターなどで少々の「エグ味」が顔をのぞかせますので、これが本作の音質上の特徴の一つになっています。

最終調整により、自身も満足できる音質バランスを得て、無事に拙宅のメインスピーカーの座をSuper-Swan から譲り受けることできました。度重なる相談に乗っていただきました、3D-スパイラルホーン開発者の竹中様に、あらためまして感謝致します。

3、補足資料

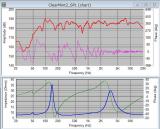

(1) F特(使用マイク:Behringer ECM8000 補正あり)

軸上1m、部屋内での特性で、壁効果も多くありますので低域は差し引いての評価が必要です。但し、リスニングポジションでは左右の内向き開口の恩恵で低域 レベルダウンは少なめとなっています。55Hz付近の谷は、BH動作とバスレフ動作がクロスする時の位相関係によるものと思われます。

SpeakerWorkshop での測定結果も添付します。

(2) インピーダンス特性

3D-スパイラルでは、一般のバスレフと異なり、ダクト共振周波数のすぐ下に(本作では38Hz 付近)第1ピークが現れます。また、121Hz のf0c の上に第3ピークがあり、BH 動作を裏付けています。

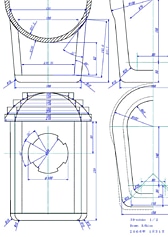

(3) 空気室設計図

以上

皆さん、こんにちは。

Motion cafe

仕事関連の無償サイトで、普段はそれほどアクセスはありません。 ところが、ここ1週間は10倍のアクセスがありました。 一体、なぜ?...

台風が近づき、同日開催予定だった横浜マラソンが中止となる中、第二回水戸黄門漫遊マラソンを完走してきました。

いつものようにスタート前の緊張の時間。でも雨でテンションダダ下がり。

シューズは、adizero Japan Boost 2。万全を期して今回はシューズカバーを付けました。 15Kmくらいまではあまりびしょびしょにならず走れたけど、まあ途中からは何の効果もなし

タイムは3時間38分39秒、自己ベスト更新ならず平凡な記録に終わりました。

中盤までは平均キロ4分50秒で理想的に刻めていたのですが、30キロ過ぎから脚が攣り気味で失速、いつものパターンですね。 今回は膝をかばった走り方をしたせいで、ふくらはぎと足裏が攣りそうになりました。

以下はランナーズアップデートからのコピペ

| 測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |

|---|---|---|---|

| Start | 00:01:46 | 09:01:46 | |

| 5km | 00:27:03 | 0:25:17 | 09:27:03 |

| 10km | 00:51:17 | 0:24:14 | 09:51:17 |

| 15km | 01:15:32 | 0:24:15 | 10:15:32 |

| 20km | 01:40:00 | 0:24:28 | 10:40:00 |

| 中間 | 01:45:29 | 0:05:29 | 10:45:29 |

| 25km | 02:04:20 | 0:18:51 | 11:04:20 |

| 30km | 02:28:40 | 0:24:20 | 11:28:40 |

| 35km | 02:55:29 | 0:26:49 | 11:55:29 |

| 40km | 03:24:22 | 0:28:53 | 12:24:22 |

| Finish | 03:38:39 | 0:14:17 | 12:38:39 |

この大会は第二回の開催にしては、駅前のアクセス、コース、ボランティアの方々の雨の中のご尽力など、よくできていたと思います。 ちょっと遠いけど、また参加したくなる大会でした。次回は晴れたらいいな。

完成直後のクライミント2は、ダクト面積が大きすぎてゆったりめの低域でした。

スピード感あってのゆったりは良いのですが、スピード感が落ちていたので不満があり、スパイラルの位相(捻り)を180°/6枚 → 180°/5枚 に捻ることで、面積を30cm2 → 24cm2に減らしたところ、スパイラルらしいスピード感が出てきました。

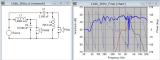

良い感じなので、ARTAとLIMPで測定し、SpeakerWorkshopにインポートしてみました。

低域は部屋の影響を強く受けていますが、50Hzまではしっかり出ていますね。 実際は40Hzまで実用になっています。

録音もしてみました。 こちらに掲載しています。

ネットワーク回路は以下のクリアミントのものそのままです。(右側のF特はシミュレーションのもので実機測定結果ではありません)

久々のオーディオネタ。

昨年後半に製作した、MSDBS-1。

早く塗装をして塩ビ管SPのサイトに投稿したいと思いつつ、半年も経ってしまいました。 本日、いよいよその塗装工事に着手。

写真で見ると結構綺麗に塗れていますが、実際は急いだせいでムラだらけです。

実は、ちょっとしたモチーフというかコンセプトを元にデザインしてます。 完成後には、改名予定です。 さてどんな名前になるのか、想像してみてください。

(既にご存知の方はすみませんが内緒で。  )

)

完成は明日か、月曜日の予定。

(追記): 塗装終了し掲載しました。:Cool Biz

このSPの設計製作・測定ページ: MSDBS-1(Middle-Speed DB Spiral-1)

昨年に引き続き、今年も走ってきました、館山若潮マラソン(フル)。

最後失速しました。反省も多いのですが、まあ頑張ったので良しとしましょう。

タイムは、グロス3時間36分33秒。前半少しだけ速すぎて後半35mの壁で跳ね返されました。 それでも自己ベスト7分更新(昨年の館山からは31分更新)、タフなコースだったし最後何とか歩かず粘れたので良しとしましょう。

種目別順位 158/1203

総合順位 765/5834

| 計測ポイント | スプリット | ラップ |

|---|---|---|

| Start | 00:01:05 | |

| 中間 | 01:46:59 | 1:45:54 |

| Finish | 03:36:33 | 1:49:34 |

今回も、JNCラン仲間の皆さん、応援団の皆さま、今年もお世話になりました。

たてちゅうさん、応援のうえ差し入れまでいただきましてありがとうございました。

なおシューズの件ですが、 adizero japan boost2 で出走しましたが、やはり太ももの疲労蓄積があり、これが後半の失速につながっている気がします。 adizero japan boost2はやっぱりフル向きではないかもです。

今年のGWも、筑波山に日帰りで昨日行ってきました。

今回は昨年の反省を生かして早目の朝7時前に出発。

長男が部活で膝を痛めているので山登りはあきらめ、最初から筑波山神社を目指していきました。

昨年と同じ駐車場だけれど、ほぼ一杯で、上の臨時駐車場のほうに停めました。

筑波山神社の大鈴筑波山神社で登山の安全祈願。

宮脇駅ケーブルカーのふもと駅、宮脇駅。

女体山頂女体山頂の岩場の向こう側に挑む子供達

つくば湯疲れを癒す温泉で一息。

つくばエクスポセンター帰りは、つくばエクスポセンターを見学

メヒコ(MEXICO)つくばフラミンゴ館

今年も夕食は「メヒコ(MEXICO)つくばフラミンゴ館」へ行きました。

〆はデザート。

- 長男はチョコパフェ

- 次男はカマンベールチーズケーキ

- 私はストローベリータワー

- 家内はとうふパフェ ・・ これはいまいちだったそうだ。

ということで、我が家のGW家族サービスは終了です。

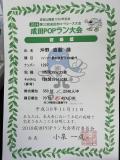

一昨年、昨年、と走ってきました、変態コース成田POPラン(ハーフ)を今年も完走してきました。

- 会場の中台運動公園陸上競技場

- スタート前の整列は、昨年と同様の100分以内プラカード目前

- シューズは2週間前の水戸でも使った、エピックリアクト・フライニット。タイムは1時間39分23秒と、昨年より41秒遅いけど、部門順位は70位と4つ前進。今回、還元型コエンザイムQ10を1週間服用して効果を確認しました。目に見える効果があったかと問われると微妙ですが、加齢によるパワーダウンの影響が少し緩和される印象です。

- 中盤までは呼吸もそれほどきつくなく心拍数も安定。15Kmまではかなり飛ばしました。その付近から上り坂が多く呼吸がキツクなり、少しペースダウンしましたが、ピッチを落とさないように頑張って粘りました。

- 気持ちよく頑張れたので、笑顔でポーズ。また来年。

- お昼にはラン仲間2人とステーキハウス成田でランチ、チャックアイ(肩ロース)ステーキ200g。 これでコーヒー付き1380円はお得でおいしいです。

2

2