舞鶴の夜の食事では、いつも帰りが遅いため駅周辺は飲み屋くらいしか開いていないので少々不便でした。

昨日よりレンタカー(デミオ)を借りて、まずはTomato&Onionの創業店に行ってみました。

ここなら「飲みたい」という気分にもならずに、食事だけして帰れます(笑)。 でも、それからホテルに帰ってきてから部屋で発泡酒を飲んでしまう・・

車は便利ですが、飲み屋に乗りつけたら帰りは代行運転を頼まねばなりません。 本当に便利なのか? 不便なのか??

そして、付いているナビが誠にめずらしい三菱電機製DVDナビで、少々古いせいか情報が少なすぎてほとんど使い物になりません。 まあ、方向は正確に出ますから、無いよりはマシではあります。

先週、D級アンプのパッシブプリの件を日記にしました。

この記事にも書きましたが、当面の目標はリレー切り替え式のリモコン化アッテネータです。

リレーの接点の品位による音質変化も気にはなりますが、音の良いと言われる接点劣化の少ないリレーは1個500円以上します。 アッテネータで使うと個数が多いので、これだけでhypexのUcD32MPアンプの本体価格と同じくらいになってしまいます。

そのため、できるだけ安いリレーということで、定番(?)のHSIN DA PRECISION の941H-2C を使います。今回はDC5V駆動なので941H-2C-5Vを使用。

しかしさすがにいきなり組み上げてしまってから出てきた音に?マークが付くと困るので、事前に2個のリレーと抵抗を組み合わせて、Lパッド型アッテネーションで音質確認をしておきました。 まあ、劣化している気もしますが、どこが劣化している、というのもわからない程度の、何となくフォーカスがぼやける感じの傾向、というだけでした。 ということで問題無しと判断、このリレーを使います。 秋月で1個100円

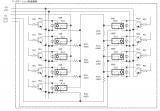

さて、回路のほうですが、先日仮に組んだごとうさん式の有接点ロータリーアッテネータ劣化版の回路そのままで良いか、しばし考えました。

- まずは、入力/出力インピーダンスが違うので実際に組み合わせるDACとアンプのインピーダンスで計算したい。

- リレー式なので、音質に影響のある部分への直列抵抗は極力減らせるように考えたい。

途中、不完全な回路でごとうさんのダメ出しをいただき、出来上がったのがこの回路図です。 左下のリレー1個がミソで、ここでR2側に並列に入れるようにして、R1側インピーダンスが上がりすぎるのを防いでいます。なるほどの設計ですね、さすがごとうさんです。

抵抗値の計算は、ごとうさんの案から少し変更かけて、粗々こんな感じ。これからもう少しに詰めます。

基板への実装レイアウトの検討。当初は制御回路は分けたほうが良いと思っていましたが、それよりも小型で配線長を短くする方がメリットがありそうです。 でもマイコンまで一緒に乗せるのは単に小型化したいだけなので、本当は別にすべきかなあ。

さて、肝心の使用抵抗ですが、KOAの金属皮膜抵抗(1/2W)とbispaのLGMFS(1/4W)をテストしまして、KOAは無難な音質ながら高域に少々ざらつきあり改善したい、bispaは高域は上品ですが1/4Wだったからか低域の量感が減ってしまいます。1/2Wなら大丈夫なのかな・・

bispaのLGMFSA(1/2W)に行くべきか、他のごとうさんのお勧めを試すべきか、まだ迷っています。

そして、マイコン、ARMのmbedでC/C++を3年ぶりに書くわけですが、開発環境もOSインストール時に真っ新で新たに入れなおさないといけません。(汗) プログラムが出来上がるのはいつの日か?

今日は走法の話題です。

先日の企業対抗駅伝2018 東京大会 の練習にて、SSC (Stretch Shortning Cycle:伸張-短縮サイクル) のコツが少しわかってきました。

みやすのんき氏の「誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本」には、SSCで効率よく走るフォームの基本が、60のコツとともに書かれています。

- 誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本単行本(ソフトカバー) – 2017/12/27

内容をここに書くわけにはいきませんが、私が特に参考になったのは、1、「脛の速い前傾」 と、 2、モデルになって美しいフォームで走ってくださったサイラス・ジョイ さんの言葉「足の力は使わない。お尻と背中の力で走ります。」という部分。

1、については、サブ3.5程度のスピードですと、地面と体の相対速度も小さいのでなかなか実感しにくいのですが、駅伝の5km用のスピード練習でだいぶわかってきました。

最近ではあえて接地時に膝を一瞬保持して荷重を遅らせることで、脛が素早く前傾し、直後に重心真下に入り込んだ足に荷重を集中させることができ、結果として重心の少し前方に足を置いてもブレーキをかけることなく、スムーズにSSCで走れるようになりました。

私がアップしたものではありませんが、以下の動画も参考になります。

参考:キプチョゲ選手によるフルマラソン2時間の壁挑戦動画

2、については、以前もお尻と背中の力に注意して走ったことがありますが、その時は支持脚が重心を過ぎてから蹴っていました。 これは完全な間違いで、加速局面以外では疲れるだけです。

今回、上記1、との合わせ技で、荷重の際にリラックスして、お尻に意識を集中し、少し押し込まれる(股関節が曲がる方向)感じを意識しつつ、これを利用してバウンドするように走ると、お尻の筋肉もSSCを使った走りになることがわかりました。 太ももの筋肉の負担も減るように思います。

この1、と2、の合わせ技が上手に融合したときには、自分が弾力性のあるボールになったような、翼が生えたような、なんとも気持ちの良い走りができてきた気がします。

これでスピード練習も、長距離練習も鍛え上げて、フルサブ3.5に挑戦です!

8月も今日で終わりですね。今月の走行距離は410kmでした(←リンク先は全戦歴と練習ログ等のまとめページ)

水曜夜の練習会と翌朝は距離を稼げない中では、よく走れたと思います。まずは怪我や体調不良など無く走れていることに感謝ですね。

時々アップデートしてきた、現在の走法意識についてまとめ直してみました。 あくまで私個人の意識で、将来的に見直すことを目的に書いているため、他人に勧められるようなものではありませんが、何か一つでも参考になるものがあれば幸いです。

#include(): Limit exceeded: inc/marathon/走法意識/20250831皆さん、ランニング中の武漢肺炎ウイルス対策、どうしていますか?

3月上旬頃ではあまり気にすることもありませんでしたが、無症状感染者が町中に広がっていると思われる今の状況で、マスクをして走るか否か? 考えさせられる問題ですね。

世の中には、都内の有名な公園でマスク無しランナーが歩行者の脇を通り過ぎるのをみて批判する芸能人がいたり、そうした批判の反動で早朝や田舎道しか走らないぞ!と決める人など、様々です。 私は様々な状況に応じた現実的で具体的な解決策を得たいので、実際にマスクをしてどうなるか試してみようと考えています。

まずは、下のリンク先の研究で、真後ろに付くランナーは距離1~2m程度では感染リスクが高く、斜め後ろか並走が勧められています。

ランナーのセーフディスタンス(ベルギーとドイツの共同研究)

また、山中教授が、咳やくしゃみをする時と同様に、ジョギング中のエチケットも重要と動画で説いています。この中で山中教授は、マスクは息が苦しいので、バフというネックを覆う布をして走ることを勧めています。

私もフォローしている、ランたなチャンネルのたなーさんは、ウレタンマスクの携帯を勧めています。 人とすれ違う時だけすればよい! 現実的な答えですね!

というわけで、私もこんな格好で走ってみました。 出張先の街中のホテルから郊外の国道に出るまでの間、3人の歩行者とすれ違いましたが、すっと上げてマスクをして走り、離れてからまた下ろす、というやりかたで16.7Km走ってきました。

こんなのどかな場所なので、街中以外は歩行者は全くおらず、折り返して戻ってくるまでは快適なランニングでした。

しかし、街中に戻ってきて問題が発生!

顎にかけていたマスクは汗でびっしょりに濡れていて、装着すると水膜ができていて呼吸ができません。 無理に吸おうとしても、「ジュルジュル」音とともにしょっぱい汗が入ってくるだけで窒息しそうになりました。

致し方ないので、他人とすれ違う時は、指で少し前に引っ張って口元に空間を開けて通過するしかなく、 この方法は改善の余地がありそうです。

(追記)

表側も、下のようにポリエチレンを被せて走ってみました。 方法としては成功で、10キロランの最後に街中に帰って来た時でもマスク部分をさっと上に滑らせて、乾いた状態のため十分に機能しました。

しかし、その後あらためてポリエチレンの中に仕舞うのが困難で、3回中2回は一度立ち止まって、マスク自体を外してポリエチレンシートを整えて顎にかけなおす、という作業になってしまいました。 また、ポリエチレンシートの表裏がわからなくなるので、その点も工夫が必要と思います。 これなら、単にポケットに仕舞って走るほうが良いかもしれませんね。

(追記おわり)

山中教授の推奨するバフや、たなーさん推奨のウレタンマスクが通気性は良さそうですが、マイクロミストの飛散防止の効果は一般的な不織布マスクよりやや劣ると思われますので、どうにか今回の方法を改善して不織布マスクで走れないかなあ・・と考えています。

走っている時に汗で濡れなければ良いので、ポリエチレンのコンビニ袋を切って、マスクを覆った状態で顎にかけて走り、人の近くを通る時にポリエチレンシートを外してマスクを装着する、離れたらまたシートをかぶせる、という案を思いついたところです。 次回チャレンジしてみようと思います。

(追記)こんなのにマスクを消費するのは勿体ない! と思う人もいると思うのですが、私は日ごろから使用したマスクは毎日、次亜塩素酸ナトリウム0.02%水溶液で除菌して乾かすことで、1週間使っています。 そして、その使い古したマスクを石鹸で洗って乾かして、ラン用として流用します。 これなら勿体なくなんかないですね。 週に2回走る人は2枚を回せばよいですね。

(注記)最終対策?を書いた続編の記事はこちらです。

今日は晴れるはずの天気が今一つでしたが、先日2回も当てて損傷した愛車 LAEFSTA Highway STAR の補修塗装を行いました。

なお、破損していたリヤ右コンビランプはディーラーに部品を発注しこれも自分で交換済みです。

Soft99 エアータッチ初めてでも安心セット定番ペイント用

言わずと知れたタッチアップペン塗料をスプレーにできる代物、その各種セット品、¥2,282円。 タッチアップペンは別途。

タッチアップペン M7641(マツダ38P アルミニウムM) 12ml ¥530円/本、念のため2本買ったけど1本で足りたようだ。

この半練りコンパウンドも購入。中細目と極細目を使用。 このほか穴埋めパテ(シルバータイプ)も購入し使用した。

まずはリヤの損傷部分に付いた、当たった時の柱の塗料をカッターの背でそぎ落とす。

サンドペーパーと水ペーパーで研磨、#100→#160→#240→#400→#1000の順に使用。 パテでの穴埋めが不十分と判明したが、まあいいや、とそのまま続行。

コンパウンドで磨き終わったところ。 スプレー準備で周辺のマスキングを実施。 マスキング位置が近すぎると却ってそこに段差ができてしまうので要注意・・

スプレー完了。 塗布すべき中心部のほか、周辺にもスプレーしてボカす感じ。 このスプレーは広がりが限定されていて、今回のように狭い範囲の補修には特に便利。

コンパウンド完了。 この状態で数日乾かしてからバフ仕上げに移る予定。 未熟ながら、まあこんなものかなという出来。

コンパウンド完了、クルマに装着。 作業中に新たな傷を作ってしまった。。

以上、初めてのスプレー補修でした。 まあこんなもんでしょ。

カーオーディオといえど、オーディオは上を見だすと止まらなくなりますね。

愛車 LAFESTA Highway STAR のオーディオをいじりはじめて、中低域ユニットはコスパの良い(CLARION)SRT1733S に固定したものの、ツイーターはとっかえひっかえ試しています。

先日も、(DAYTON)ND16FA-6 から (Vifa)XT25SC50-04 に付け替えて試していたところです。

そして先ほど、(自分的には)禁断の ScanSpeakのツイーターに手を染めてしまいました。

ScanSpeak Illuminator シリーズの19mmソフトドームツイーター、D2004/602000 です。

特性は、ScanSpeak のサイトのPDFを参照。

コイズミ無線や麻布オーディオで1ペア2万8千円ほどします。 自分ではなかなか購入する勇気が出ない値段ですが、、 実はこの時のコンテスト受賞の商品でいただいたものでした。

自宅のオーディオで使おうと温めていたのですが、なかなかマルチウエイを制作する時間も情熱も出てこなくて、今まで陽の目を見れませんでした。

まずは仮に付けてみました。 しかし端子の部分を見ると、細ーーいボイスコイルが端子に直接はんだ付けされていまして、扱いを慎重にしないといけないと思いつつ、いつものようにいい加減な両面テープ作戦を決行。

恐る恐る音出し。

(Vifa)XT25SC50-04よりも能率が低いため、カーナビのグライコで絞っていた高域をフラットに。 いやー、さすがだよ、スキャン。 とにかく自然な音がする、それに尽きる。 弦の擦れも強調することなく自然に響くし、クルマの中で鳴らしているということを忘れてしまいそうです。

ただ、もう少し透明感が欲しいかな・・

と思ったところで、これが普通のディーラーオプションのカーナビと、WMAの圧縮音源だということを思えば、上出来なのではないかとも思うわけで。。 WMAはVBR最高音質でエンコードされているとはいえ、そこはWAV非圧縮とは超えられない壁が存在するわけであります。

しかしまあこの感じだと、今の4.4μFで6KHz程度で落としているフィルターは、もう少し大きめにして、ドアのミッドレンジと被せても良いかもしれない。 BENNICの安物フィルムコンだし、コンデンサのグレードアップと共に検討してみようと思います。

まだまだこの先、楽しめそうです。

|

晴天の舞鶴観光をあきらめ、近くのスーパーに買い物ついでに、またCDを仕入れました。

たまたま、ねこじゃらしさんお勧めのスメタナのCD「我が祖国」があったので買ってみました。 「モルダウ」も入っていたし。 ノイマン指揮、チェコフィル、1982年東京演奏。

http://info.hmv.co.jp/p/t/1975/123.html

ジャケットの風景は、手前にカレル橋、丘の上にはプラハ城と聖ヴィート大聖堂ですね。 2002年末?2003年にかけてチェコに出張し、1日だけ一人でプラハ観光したことを思い出しました。

演奏を聴くと、有名なモルダウのあの流れるような旋律と、自ら義勇軍にも参加したスメタナの民族運動を象徴するダイナミズムに聞き惚れました。

メインノートパソコンを更新しました!!

今まではレッツノートを借用させていただいてましたが、自分で買うにはまずは安くないと無理。

総額税込10万円未満、これ大事な要件ですね。 がたいがデカイのはガマンガマン。。

ってことで、ドスパラのCritea DX4 のwindows8.1のカスタム、8GB,COREi5-4210M 2.6GHz 。

LCDは1366x768 なのだが遠視にはこのほうが吉。自宅では外付けディスプレイ使うしね。

早速、手持ちの1GB 7200rpmのHGST製ハードディスクに換装。

ホントはSSDにしたいけど、痛い目にあったばかりだから当分はこれで我慢します。

...

2

2