コイズミ無線ネットで買い物していたら、なにやら気になる一文が。。

イベント紹介 > STEREO 8月号付録 FOSTEX製8cmユニット試聴会

おおーっと! 今年も付録が。 それもFostexから8cmメタルコーン。 これは5月21日(土) 13:00~15:00の視聴会に行かなきゃ

他のサイト等ではまだ告知を目にしていないので、この視聴会の連絡が初告知でしょうか。

気になるコンテストがあるのかどうなのかは、今の段階では情報が少ないですが、何となくありそうですね。

stereo2015年1月号を近所の書店で購入。

週末は自宅に戻っているので近所の書店に無いのだが、単身先では徒歩圏内にあって助かる。

今月号は、11月のstereoスピーカーコンテストの総評と、エミライ社とコラボした付録のUSB接続電源フィルター「ES-OT4」。

まずはスピーカーコンテストの総評から。 筆者は「stereo究極のチェックCD」でおなじみの生形三郎氏。

受賞作品のすばらしさを伝えてくれているのはもちろん、一次審査通過作品たちの評価もひとつづつ書かれているのがうれしいですね。但し生形氏のコメントではなく、審査員の方々のコメントを編集部が抜粋して載せています。

私の作品写真には、フォステクスの佐藤氏のコメント「青と白のストライプで塩ビ管内部をスパイラル状に形成した逆ダブルバスレフ。クリアな音質と広い音場感や定位が素晴らしいです」と添えられていました。 いやあ、うれしいです。

更に読み進めていくと、小澤隆久氏のコメントに

「匠部門では石田さんと河野さんが音質、仕上がりとも素晴らしくて順位に悩みました。沖野さんの暖色系の音質もよかったです。」とありました。

これまた嬉しいです。

でも暖色系の音質なのかな? と疑問もよぎりますが、そう聞こえる選曲だったのかもしれません。 (SophieMillmanの歌声はよく聴きますが気持ち良いです)

なお、筆者の生形氏のコメントに「個人的にユニークに感じたのは、前川宗賢さんの「ウッドチップ・ボール」と・・(中略)・・癖はありつつも大きな球形が生み出す独自の音場とリッチな低域に面白味と可能性を感じ」とありました。

***

続いて、付録のUSB接続電源フィルター「ES-OT4」

いつものように、ノートPC ~ JAVS X-DDC ~ Accuphase DC-61 の環境に入れてみた。 最初、X-DDCの電源が入らないので紙面をよく見たら、電源切り替えが「EXT」(外部)になっていて、「INT」(内部)にしたら問題なく繋がり音が出た。

効果については懐疑的であったのだが、一聴して、高域のツブ立ちが向上している感じがした。 音場感が向上するかと思っていたが、それほどの変化はないように思った。 まあ、マンションの一室で聴くには音量も限界があるので、効果を聞き分けられる環境ではないでしょうね。

ともあれ、限定的とはいえ効果がある環境もあるとわかり、なるほど電源は大事だなと確認できただけでも、付録代に2千円を払った価値はあったかもしれない。しばらくは使い続けてゆこうと思う。

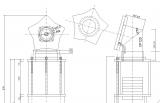

5月11日に迫ってきた、集まれ!塩ビ管スピーカーの2014関東オフ会に鳴らすスピーカー。 昨年の「スター」のユニットを交換して行く予定で、図面の変更を実施中。

原作は、ユニットをバッフル中央から上側にオフセットしてバッフルステップ効果の低減を狙っていたのだけれど、どうも振動が大きくなる原因かもしないので、今回は中央に配置。

バッフルステップは強めに出てしまうけれども、それも音の味となればよいでしょう。

製作は18mmシナアピトン合板のバッフル板だけなので、始めれば早いと思われます。

しかし、肝心のFostexの限定ユニットFE103Solはいつ出荷開始するんだろう? 4月中旬ということだったのだが、全く音沙汰ない。。

なお、図面は「DraftSight」というフリーのAutoCadLTほぼ互換の2次元CADを使っています。 この程度の作図ならこれで十分!

本日、バッフル切出し・削り込み、ユニット取り付け、スパイラルダクト調整を行いました。 ツイーターは昨日の予察のとおり、(Vifa) XT25SC50-04を無理やり組み込んでます。(ネジ止め未実施)

うん、いいですね。

中高域の能率が高いので低域が少し薄めかもと思いますが、50Hz以上はちゃんと出ていますし、質感や帯域内バランスとも維持されています。 スパイラルのディスクは、従来の6枚から4枚増やして、手持ちの10枚全てつぎ込んでます。 ダクト面積を大きくとるため、ディスク間のねじれ位相を小さめに調整、そのぶんディスク枚数を増やす必要があるのです。 本当はもっと増やしたいのですが、作るのが面倒。

高域は予察のとおりですが、エージングがかかってきたのか少しずつ滑らかになってハイ上がりなのに耳触りではありません。

とにかく中高域の歪みが少なく、分解能が良いので、少し煩いめの曲をかけても聞いていられます。

持っているCDをとっかえひっかえ聞いていますが、今までで一番良い音で聴けています。 オフ会をお楽しみに。

いやあ、熱が出ちゃいました。 現在の体温:37.5度。 大したことないじゃん。 でもこれインフルエンザかも。。 予防接種は打ったのですが、 予防接種を打ったとたんに39度の熱を出したほどの弱体でして、 予防接種でこの熱で済んでいるの鴨。

来週の出張以降は忙しいので、早いこと直しておかないと。

さて、熱が出る直前にやっていたことを書いておきます。

1、Supew-swan-kaiに 往年の 6N-FE108Superを復活。(リコーン修理済み)

いやはや、やっぱりS-Swan+108Sのパワーには、subako君は適いません(FE108EΣには楽勝でしたが)。 上と下のFレンジの広さ・音の綺麗さでは文句無くsubakoの勝ちですが、 中低音のダイナミックさや、ガッツでは全然及びませんね。

こ うして聴けば聴くほど、subakoの中低音は「バックロード的」と言うには少しおこがましいカナ? と思えてきました。 やはり螺旋音道では、中でぐる ぐる捏ね繰り回されて、音がソフトになっちゃうのかも。 subakoも8.5cmにしては頑張っているんですけどねえ。 stereo誌のスピーカーコンテスト ちと自信がなくなってきつつありますが、暫くは、このレイアウトで夫々の音を比較しながら改善してゆきます。

2、PCのオーディオデバイス

前回のトピで書きました、測定機器の一部が届きました。 マゾへの道への入り口です。(毎度、オヤさんのブログを参考にしています。)

Soundblaster Live! 24bit External : ネットで約¥8,000円 が、届きまして。USB接続ですからノートPCにもOKです。

早速、ループケーブルで LineOut→LineIn の特性をRMAAで測定しました。

まあまあってとこですね。 ThinkPad T-42の物よりは、はるかに良いです。 ノートPCを御使いの方には、お勧めできる物として上げておきますが、(以下追記>) THD(歪)が大きめですので歪測定には向かない気がします。どうせ買うならもう一ランク上の Audigyにしておいた方がよかったかも知れません。(<追記ここまで)

また、 SpeakerWorkshop で位相調整までやってみました。 詳細は、実際の測定時にでも。 ・・ といっても、マイクAMPを自作しなければなりません。 部品は届きましたが、この体調では当分ムリ。

ついでに、ELECOM MS-STM55 : ネットで約¥900円で昨日測定した、subakoの軸上1mのF特を貼っておきます。高域は前のマイクより伸びていますが、レベルは当てになりそうに無いです。50Hzにマイク特有の共振があります。。 それと無響室だったら低域はずっとだら下がりになるはず。

というところで、きょうはお仕舞い。 寝ます。。

今週も東北方面出張中ですが、数ヶ月前に壊れたポータブルプレーヤー(iRiver iH120)の代替を探していたところ、安くて良さげなものが見つかったので思わず出張先のホテルへ配送にて、購入してしまいました。。

買ったのは、SanDiskのSansa e280。(amazon.com)購入時価格¥8,800。 価格.comのレビュー。

8GBのフラッシュメモリに、microSDカードの外挿しに対応した数少ないモデルです。 これでこの値段は、安いですね。

ホテルに帰って、早速開封。マニュアルも電子マニュアルのみで弁当箱くらいの箱の包装は至って簡素。

出張先なので、手持ちはWMA圧縮ファイルしかなかったので、非圧縮での実力は不明だが、 デフォのファームウエアの音は、amazonのレビューどおり正直言って期待はずれ。 イヤフォンは手持ちのsonyの往年の名機「E888SP」を使用。

そこで、巷で評判のフリーの(Linuxベース)ファームウエア、Rockbox-3.0を入れてみた。 買ったその日に、メーカー保証外にトライする自分が怖い。(笑)

リファレンスにしたのは、中帽の頃から聞き続けている、風の「海風」。 低域のキレと分離が見違えるほどよくなりクッキリスッキリ。 一方で高域はちょっとザラついた印象だが、まあ十分に我慢できるレベル。

その他に、デフォのファームでは使えなかった高容量のmicroSDHCが使えるとか、フォルダ選択での演奏、スリープ機能や電源断?再起動時のボリューム保持、microSD挿入時も無駄なデータベース構築時間がかからない、など、追加機能が盛りだくさんです。 ついでにゲームもできます。(笑)

また、Rockboxをインストしても、元のファームウエアを簡単に立ち上げられますので、安心です。 ビデオを見るときや写真を見るときなど、制約が多いのでデフォのファームを立ち上げる方が無難です。

このRockbox、APPLEのiPod(但し第5世代以前)や、iRiverのiH120などにもインストールできるので、興味のある人はぜひトライしてみると幸せになるかも。 但し、言うまでもありませんが全て自己責任で。

追記:設定によっては、弱音時に「ジジッ」という電子ノイズが入ることがありますね。 ちょっと気になるかも。 デフォのファームウエアでは聞こえなかった。。

設定を変更すれば気にならないレベルまで消えました。

USBサウンドカード、(JAVS) nano/V を試しに買ってみました。

結論からいうと、既に所有していたUSBサウンドカード、(AudioTrack) PRODIGY CUBE に首の差で若干届かない程度の音でした。(光アウト+ASIO4ALL 限定比較)

実は、今日の今日まで、PRODIGY CUBEの音質はあまり高くないと思っていました。 その理由は、日頃使っていたノートPC (ThnkPad T42)にUSB接続して光アウト、AccuphaseのDC-61に入れた時、ジッターレベル1(±50ppm)でロックされず、レベル2(±1,000ppm)となりSFC(Sampling Frequency Converter:44.1KHz→48KHz)が働いて音が悪くなっていたからです。

ところが今日、試しに(ASUS)M2NPV-VMマザーで組んだPCにUSB接続してみたところ、なんとレベル1でロックしているではないですか!

これって、PCが悪かっただけって事だよね。。

それでは物は試しと、仕事で取引先から貸与していただいているLet's Note CF-Y8 から繋げてみたところ、こちらもレベル1でロックしました。 やっぱりT42が悪かったのか?

で、届いたばかりのnano/Vでも試してみたところ、Cubeと同じ結果。結論がでました。・・

冷静になってまとめておきます。

| PC | T42 | Y8 | M2NPV-VM |

| Chipset | i855PM | GM 965 Express | GeForce6150 +nForce430 |

| サウンドカード | |||

| Prodigy Cube | Level2 | Level1 | Level1 |

| JAVS nano/V | Level2 | Level1 | Level1 |

| Onkyo SE-90PCI(参考) | - | - | Level1 |

教訓としては、PCオーディオは繋げてみないとわからないんだ、ということ。 何か事前にわかる指標のようなものは無いのだろうか。

今後のオーディオPC選定が難しくなったなあ。

久々のオーディオネタ。

昨年後半に製作した、MSDBS-1。

早く塗装をして塩ビ管SPのサイトに投稿したいと思いつつ、半年も経ってしまいました。 本日、いよいよその塗装工事に着手。

写真で見ると結構綺麗に塗れていますが、実際は急いだせいでムラだらけです。

実は、ちょっとしたモチーフというかコンセプトを元にデザインしてます。 完成後には、改名予定です。 さてどんな名前になるのか、想像してみてください。

(既にご存知の方はすみませんが内緒で。  )

)

完成は明日か、月曜日の予定。

(追記): 塗装終了し掲載しました。:Cool Biz

このSPの設計製作・測定ページ: MSDBS-1(Middle-Speed DB Spiral-1)

このときに完成したMSDBS-1、まだ改良途中ですが、だいたい纏まってきたのでこのへんで一旦報告。

第1ダクトの長さLd1=16cmに延長。共振周波数=130Hz付近。

第2空気室容積V2=4.6Lに増大。 総空気室容積V1+2=8.2L。

長さが長くなってしまいました。

途中、V2をほとんどゼロにしたところ、低域の80Hz付近が上昇し、なかなかゴキゲンな音だったのですが、その下のレベル低下と歪み増で結局戻しました。

スパイラルも巻きなおして、2条スパイラルには変わりませんが、ダクト入口面積を増やして回転数を1回転→1.25回転に増大。

改良後のF特は、以下のように 100Hz以下は満足できるレベルとフラットさになりました。 扁平型の円筒スパイラル、面目躍如といったところでしょうか。

100~140Hz付近の谷はだいぶ潰したのですが、これ以上は難しそうです。

今回、塩ビ管で製作したことで、ダクトの交換や容積変更などが極めてスピーディーにできたことで、短時間にここまでの結果を得ることが出来ました。 このことだけでも、塩ビ管SPを作る意義があると思います。 それに楽しいし。

あとは仕上げですね。。 オフ会まで時間がないけど。

4

4