日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

今日から、我が家の年末の大掃除が始まりました。 天気も良く、リビング・ダイニングの荷物を外に出して、白木の床にワトコに塗り。

実は昨年末は私の仕事が忙しくて、床のメンテナンスをやる暇がありませんでした。 一番手間のかかるこの作業、この時期に早めにやっておけば一人作業を残すのみなので気分的にも楽です。

朝の9時すぎから荷物出しを始めて、午前中に塗り終わり。 午後一番で拭き取って、午後4時前には大体乾いてきて荷物を入れました。

荷物を出したリビングの白木の床を、硬く絞った濡れぞうきんで汚れを落とした後、ワトコオイルを塗る。 昨年の分もしみ込ませるためにこの状態で小一時間置いてから、拭き取った。

外に出された荷物群。 ウッドデッキは一杯になり、ダイニングテーブルは車庫へ引っ越し、昼食はここでとりました。愛犬「りおん」は慣れない環境で鳴き通し。

独特の匂いは数日間残りますが、新築時を思い起こせるので良い気分です。 愛犬の鼻が心配でしたが、特に問題なさそうです。

さて、次は自分の仕事部屋兼オーディオルームの片付けを早めに始めるとしますか。

この3連休、どこにも出かける予定もなく、かといって何かまとまったことをする気力もない。

そこで長年の懸案だった、DVカメラからの動画の取り込みを始めることにした。 元々DVカメラも調子が悪くてテープを早送り・巻き戻しをするとテープを巻き込んでクシャクシャにしてしまう状態だったのだが、ずいぶん放っていたので更に状況が悪化。

おまけに、今時IEEE1394ポートを装備するPCも減って手元に無いから、拡張ボードを新調。 なんとかかんとか作業を進めている状態で、このまま30本の作業を一気に済ませて安心したい。

...

年明けから、まさにタイトルのとおり。

とくに今週は。

日曜晩に東京で前泊?月曜は長野、夜に新大阪まで移動。

火曜朝移動で鳥取県をかすめて岡山の奥地へ。水曜まで滞在。

水曜の夜に名古屋までたどり着き、木曜(本日)朝 横浜にて一日打ち合わせ、夜移動し愛知県内の工場へ。 先ほど終わってホテルで執筆中。

金曜(明日)引き続き工場立会いが終わったら、兵庫県へ移動、土曜日に打ち合わせして、ようやく千葉県の自宅に帰る、、予定。

今週はピークだけど、今年に入ってからこれに近い状況。 1?2週間分の荷物を携えてのこの手のどさ周りが3月頭まで続きまする。 そろそろこういう生活はきつい年頃。。 誰か助けて。[E:rightdown]

先日予約した、FOSTEXの新限定ユニット、FE103En-Sがやってきました!

早速、16年前に製作した頭部球形のSuper-Swanに取り付けてみました。

このSuper-Swanは、オリジナル設計どおりでなく、頭部の積層パイン材の接着も一部スキマができていて、ここ2年は音も出さずにいたような代物です。

取り付けて早速音出し。

低域は、さすがにQ0=0.2と超オーバーダンピングなだけあって、FE108EΣのときには「ボンつき」が気になって聴くに堪えなかったのが、割と歪感の少ないスムーズな音程の取れる音で鳴っています。

そして中高域はどうかというと、先日コイズミ無線で視聴した際の印象通り、耳触りのないとても素直な音です。 かといって張りが無いわけでもなく、FE103E好きの私としてはかなり良い感じ。 ツイーターを付けても繋げやすそうです。

事前の情報では、FE88ES-Rと同様にメカニカル2wayとのことでしたが、実際にはセンターキャップはボイスコシルボビンに直結されているようには見えません。 微妙に位置を変えて高域の出方を調整したのかもしれませんね。 結果、FE88ES-Rほどキツくないスムーズで長時間聴いていられる高域です。 逆に言うと、FE88ES-Rのようなキレのある高域を期待するとちょっと違う感じです。

初期のSuper-Swan用の限定6N-FE108Sを以前コーン紙を張り替えて付けたとき、中高域が張りすぎてキツイものの、低域はスムーズだった記憶があり、ああこの低域でFE103Eの中高域で聴きたいなあ。。 と思っていたので、このバランスはかなり好みです。

さて、当分はこの状態でエージングを続けますが、やっぱり新作を作りたくなりますね。 今考えているのは、kenboさん式のバックロードバスレフのポートを大口径スパイラルにするものです。 バックロードの量感とスパイラルの伸びのある低域がうまくマッチしてくれれば。

胴体は、まずは塩ビ管で。 頭部バッフルは、もちろん購入済みの18mm厚シナアピトン合板を使います。

楽しくなってきました。

昨日F特測定したのですが、どうもRchの低域の伸びが今一つのようで、7年ぶりにインピーダンス測定にトライしてみました。

使用ソフトは、「ARTA」に付属の「LIMP」です。 「Myspeaker」でもインピーダンス測定は可能なのですが、アンプを介して行うため、バランス出力のアンプは使えなかったり、接触不良などで抵抗が外れたりするとPCのマイク入力が壊れたりするので、アンプを介さずに測定できる「LIMP」で今までも測定してきました。

- 参考にしたのは、当サイトのこちらの記事。 オヤさんのサイトがずいぶん前にクローズされてしまったのは痛かったですが、今なら他にも参考にできそうなサイトはググれば出てきますね。

- ARTAは、こちらからダウンロードできます。

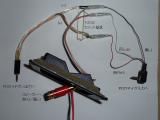

- ケーブルの製作

- サウンドデバイス出力を100Ωセメント抵抗を介してスピーカーに接続し、抵抗手前からダイレクトにマイクRch入力に。 抵抗のスピーカー側からマイクLchに入力します。

- 実際に製作したケーブル。 (手持ちにあったものを流用したので、配線太さがまちまちですが)

イヤホン出力プラグ側はモノラルでもOKですが、マイク入力プラグはステレオミニプラグが必要です。

- LIMPの設定

- Setup / Audio Devices

製作したケーブルをイヤホン出力ジャック/マイク入力ジャックに差して、LIMPのメニューのSetup / Audio Devices で表示するウインドウ上で、使用するサウンドデバイスを選択します。 - Setup / Generator

スピーカーを接続し、LIMPのメニューのSetup / Generator で表示するウインドウ上で、「Test」を押すと、マイク入力レベルが表示されます。 出力レベル十分に高くしておくと、測定精度も高くなるそうです。

なお、この図のようにL側のレベルが高い場合は、L/Rが逆に接続されている可能性があります。 (その場合は、次の項目「Refference channel」を変更します。) - Setup / Measurement

LIMPのメニューのSetup / Measurementで表示するウインドウ上で、Measurement config 内で 「Refference channel」の「Left / Right」 を正しく選択します。 どちらか迷う場合は、ひとまず測定してみておかしければ逆にしてみる、という手順で大丈夫。 平均化などは必要に応じて試してみるとよいでしょう。

- Setup / Audio Devices

- 測定

- LIMPのメニューの Record / Start か、アイコンの「Start Rec」を選択すると、測定を開始します。

- 測定結果は、例えば下図のように出ます。グラフ縦軸スケールなどは、必要に応じて調整します。

- File / Export As で、「Plain .ZMA」形式データを生成しておきます。

- Speaker Workshop へのインポート

ARTAやLIMPの測定結果は、上の図のように単独表示で確認するところまで可能です。 その先、測定結果データの重ね合わせや、シミュレーションなどは Speaker Workshop へインポートして行うとフレキシブルに活用できます。- ダウンロードはこちらから。

- 左側のプロジェクトペインで右クリックし、「Import」を選択して、LIMPで生成した「.ZMA」データをインポートします。

- 2つのデータを重ね合わせたい時は、夫々のZMAデータをImportした上で

- スパイラルバスレフらしく、FsとF0'間の谷底の広さが広帯域の輻射(ロードがかかっている)状態を示しています。

- 400Hz付近に共振点があるようだけど、何かなあ。 第2空気室単独の共振? それとも気柱共鳴? 原因不明です。

- しかし予想通り、LchのFsが少し低いですね。 ダクトの捻りが強いかな。 修正しなくては・・

- Speaker Workshop は使いづらい面もあるのですが、慣れると本当に便利です。 これを機会に皆さんも始めてみてはいかがでしょう?

タグ 自鯖 ハード

タグ FreeNAS ハード 自鯖 エコ

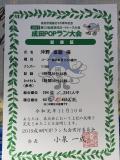

3年続けて参加してきた、変態コース成田POPラン(ハーフ)を今年も完走してきました。

使用シューズは、先日の水戸と同じ、ズームフライSPファスト。

- スタート前の整列は、昨年より少し前方の90分以内ブロックでした

- グロス1:38:34、ネット1:38:22、自己4回中の2番目に良いタイムでした

総合 294位/2341人

50歳代 60位/492人

- 着替えちゃったけど、これ着て走りましたよ。

今回は、水戸黄門漫遊マラソンで最後失速してしまった逆ローリング走法@フォアフットのエコノミー改善に本気で取り組んだのが功を奏しました。

詳しいことは別の機会に譲りますが、今まで紹介してきた逆ローリング走法よりも、更に位相を早めて接地前に骨盤を前方に脱力し、シザースで前に出た脚に引っ張ってもらう感じにすることで、コンパクトに骨盤を使うようになり、結果的に脚のスイング速度が下がり、脛を前方に投げ出すことなく足が無理なく重心付近に落ちてくるようになりました。

この走法を更に洗練させ、体幹が負けないように走り込んで、12月1日の湘南国際でサブ3.5の自己ベストを狙っていこうと思います。

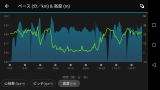

ペースと心拍数。心拍数は153前後で安定。改良版の逆ローリング走法はエコノミーもなかなか良いです。

14km以降の坂道に明らかなペースダウンも、下りをヒイヒイ言いつつ頑張って粘りました

ピッチもとても安定してました。自分史上、最も理想的な走りかも?

6

6