日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

(2019-12-22 まとめページと同じ内容に変更しました。内容も少しだけ加筆しています。)

本ページ記載の内容は、現在はこのままでは非推奨となります。筆者はこの動きと素の逆ローリング走法を合わせた動きを意識して走っています。

2017年の夏ごろから始めた、大転子ランニング指向によるランニング走法の研究。 下のブログ一覧のように2年半の歳月をかけて色々と回り道しながら、ようやく自分に合った効率の良い走法:Neo逆ローリング走法にたどり着きました。

当サイトランニング走法関連ブログ

- 2019-11-17 Neo逆ローリング走法

- 2019-9-23 ズームフライ+フォアフット走法と逆ローリング走法のマッチング

- 2019-9-01 続:ランニングフォームの探究 3

- 2019-8-18 続:ランニングフォームの探究 2

- 2019-6-30 続:ランニングフォームの探究

- 2018-6-2 ランニングフォームの探究

- 2017-9-18 辛い練習はしなくても目標タイム達成可能?

- 2017-8-19 接地荷重時間を短縮するために

- 2017-7-22 大転子ランニング指向

Neo逆ローリング走法の特徴とコツ

2019年11月10日(日)完走の第33回 成田POPランで試した、素の逆ローリング走法のエコノミー改良版です。 仮称→「Neo逆ローリング走法」と名付けてみました。

素の逆ローリング走法の特徴は、遊脚を後方へ脱力スイングさせて接地を迎えることで、膝への負担を減らすことでした。しかしその為にはある程度の後方へのスイング速度が必要で、準備段階で脛が前方へ振り出し気味になってしまうため、それを補う動作によってエコノミーがやや低下していました。

今回のNeo逆ローリング走法では、この遊脚の後方への脱力スイングを封印し、より穏やかに接地を迎えることが可能になっているので、フォアフットとの相性もバッチリです。 ポイントは、接地前にシザースで前に出ようとする脚に骨盤(大転子)を引っ張ってもらう感じにすることで、骨盤を後方力で保持しつつ少しづつ前方に穏やかに移動させて、脛を前方に投げ出すことなく足が無理なく重心付近に降りてくるようにすることです。結果的に直後の脚の後方へのスイング速度は下がります。

遊脚の重さを腰に感じながら、骨盤(大転子)を「後方に保持し」、位置的には脚に引っ張られて「徐々に前方に移動」させる。力学的には、前に出ようとする脛の慣性エネルギーを骨盤の移動で吸収する形ですので、結果的に無理なく無駄なく効率的に骨盤が前に出るのです。

みやすのんき氏の膝下だけ「前スライド」の意識からの速度アップのコツとしても有効だと思います。言ってみれば、骨盤・大転子を「前スライド」させるイメージでしょうか。 でも骨盤を自力で前にひねるわけではなく、あくまで脚に引っ張ってもらうわけなので、「腰を前に!」とか「骨盤前傾!」なども無理に意識することなく、割と簡単にできちゃいます。

これは慣れの問題で一度できるようになると難しくないのですが、活字で説明してもなかなか理解がし辛いでしょう。

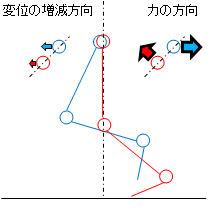

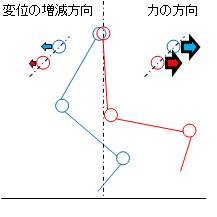

今回は、上記の説明の難しさから、力の方向だけではなく左右の大転子の変位の増加方向(位置の変化)も各コマに追加して理解の一助となるように改良して解説します。

1.接地直前

左脚(赤色)は僅かに後方保持でほぼ脱力、右脚(青色)は脚の振出しに引っ張ってもらって右大転子が前に移動している真っ最中。 脚のを重さを腰に感じながら引っ張ってもらいつつ右の骨盤を「前スライド」的に移動することで、ダンプ効果があり脛の振出の抑制もされるようです。 あくまで脚に引っ張ってもらうのが重要で、力を入れて自力で前に移動させるのは効率を落とすだけで効果がなくなります。

また、右の大転子が前に移動しながら左脚が接地を迎えることになるので、腰の回転により左の大転子には着地荷重へ備える後方への荷重受けができ効率よくトルクが伝わるという一石二鳥の効果があります。

5. 膝下の跳ね上げ誘導

左脚は荷重を抜いた後、膝を前方に保持して脛の跳ね上がりを誘導する。(上に力を入れて跳ね上げる必要は全くない)大転子は前方から上方へ素早く回転させ吊る。右脚は前コマ同様に後方保持しつつ前方移動継続。

- 実体ファイル:inc/marathon/Neo逆ローリング走法

今日は、今期夏休みで初の家族でプール! 家族4人の予定が合うのが、今日しかなかった。

少し遅めに、蓮沼ウォーターガーデンにGO!

まず駐車場に不安があったが、800円/日に迷わず停めた。 昨日(15日)と一昨日はすごい混み方だったらしいが、 今日はそこまでひどくは無さそうだとのこと。

入場するなり、まずは日陰を探して流浪の旅に。 木陰や芝生は既に人が一杯。 一番奥まで行って「もうだめかな」 でもふと見れば、第二入場口の横が開いているではないか。 それも、もうすぐ日陰になる絶好の位置取り。

家内はプールに入らないのでずっと椅子に座ってのんびり。 私と息子2人で早速泳ぐ。 水温も丁度良く気持ち良い。

防水仕様のIS11CAをジッパー袋に入れて携帯し、まずは1枚パチリ。(映す時だけ袋から出して・・)

その後、大混雑の流れるプールとか、波のプールを楽しんで私は上がり。 子供たちは砂利に体を埋めて遊んだりしたようだ。

やはり1年に1度は海かプールに行かなきゃね。 今年は海は少々心配なので、プールでよかったんではなかろうか。

出張の折に、FE103Eとツイーターを買ってきました。

そんでもって、こんな風にsubakoに仮付けして音出しです。

(撮影時はまだでしたが、実際にはネジ止めしてます)

口径が10cmにアップしただけあって、88ES-Rよりも低音がポーンと出てくる感じがします。スピード感もそこそこありますし、量感も伸びも(35Hzも)ちゃんと出てますし。 (一方で若干低域の歪感は増えたようです。)

ただ、やはり中域?中高域のプレゼンスは88ES-Rに適いません。 高域にちょこっとツイーターを追加してみても、 クロスを低くしてみても (これはツイーターのクオリティの問題もありますが)、 改善しませんねー。 88ES-Rのクオリティーの高さを改めて思い知りました。

低域の感じはバランスが良いので、全体の纏まりとしてはとても好みの音です。 そういう意味ではFE103Eは1set持ってるとReference的に使えそうです。

中高域の件はしばらくはエージングに期待して鳴らしこんでみます。 意外に厚かったコーン紙が良い感じにほぐれてくるのはいつになるか・・

良くできたマルチウエイは88ES-Rのsubakoよりもっと透明感の高い音がするし、このレベルではもし本選に通っても入賞は無理ですなあ。。 まあいっか。 スパイラル用の標準箱を作ると割り切れば。。 でもやはり面白みが足りないなあ。

引き続き、mbedをいじってます。

先日入門したばかりでもとても便利と感じるmbedのオンラインコンパイラ。

オンライン上で先人の公開したライブラリやプロジェクトをさくっとインポート出来たり、自分のPC環境に依存しない、デバイス毎に異なる設定などは予め設定済みで、マイコンの種類を変えても少しの変更ですぐに移植できる、などなどとても良くできていて、私のような初級者には大変ありがたいものであります。

しかしですね、、やっぱりIDEでオフラインコンパイル、ステップ実行デバグをやりたいですね。 ということでmbedと先人の知恵を頼ってやってみました。

- 概要

トランジスタ技術2014年3月号には付録にトラ技ライタが付いてくる。 これをEIL-MDK(μVision4)でコンパイルしたバイナリをCMSIS-DAP経由でマイコンにロードするのと、デバグで使います。 UART(USBシリアル)は同時に使えなかったので(やり方がまずかった?)相変わらずFT232RLを繋げています。

もっと楽をしたい方は、素直にSwitchScienceでLPC1114のmbedボードを買ったほうが良いと思います。。たぶん。

→その後、UARTもCMSIS-DAPも同時に接続できるようになり、FT232RLは不要になりました。

- 接続図

左図ではUART(USBシリアル)用にFT232RLを入れていますが、これは不要になり右図のようにトラ技ライタ側のUARTポートからTx,Rxに繋ぎます。

- 現物

左図のブレッドボードの上段左側がトラ技ライタ。右側がLPC1114マイコンとUSBシリアルFT232RL。 右下のは次回テスト予定のRS485ドライバチップとディップSW。 右図はFT232RL無しの最終状態。

- μVision4でデバグポートにトラ技ライタを指定したところ。 速度は10MHzでも行ける。 μVision5では100KHzまでしか出なくて断念した。 →その後、トラ技のファームウエアではなく、このページのファームウエアに書き換えた後で、トラ技ライタをUSB接続した状態でこのページのUART最新ドライバをインストールしたところ、無事に全て使えるようになりました。 μVision側設定画面はこうなりました。 Windows8.1上のデバイス表示に、3つの接続が出現していればOK。 1つしか出ない場合は、USBドライバがインストール出来ていないです。

- 割り込みイベントが発生すると、デバグがここで止まってしまい再開不能でマイコンをリセットすることになる。

今のところ解決策がありません、どなたかご存じの方、Help me。もしかするとリアルタイムOS使っていないとだめなのかな? デバグしなければきちんと動くんだけど・・

→これもトラ技のファームから変えて、さらにnRESET配線1本をきちんと結線することでOKになりました。 nRESETを結線すると、LPC1114に付けたタクトSWでリセットできなくなるので、その際には毎回ライタからのnRESET結線を外してSWを押す、という操作が必要になります。

→上のほうの接続図のようにnRESET中間に1KΩの抵抗を入れることで、そのままリセットも効くようになりました。正しい回路ではないと思いますが、実用上は今のところ問題ありません。

参考:

- トラ技ARMライタを mbed interface にする(LPC1114FN28編)

まさにこれ!と思ってここのファームウエアを試してみましたが、UART(comポート)が出てこない、CMSIS-DAPが出てこない、という状態で断念。 PCがWindows8.1だからかなあ。。

→再度試したところ、下記ページにあるUARTドライバをインストールしたら全てOKになりました。

但し上のページの結線は、何かおかしいです。nRESETの配線が別のところへ行っている気がします。- μVision4でデバッグ!(mbed-MACRUM)

トラ技ライタでは無くファームウエアはここのものは使いませんが、作業の流れはこれが近いです。ファーム書き換え後のUARTドライバはここからダウンロードしてインストールします。 - Keil MDK-ARM v4 のダウンロード

このページのv4のリンクより。 ライセンスフリー版では32Kbの制約があります。v5は通信速度が出なかったです。→これも再度確認したら問題ありませんでした。 - mbedをIDEで使う(野良2-mbed)

μVision4のあたりが詳しいです。

- μVision4でデバッグ!(mbed-MACRUM)

- トラ技のページ

ファームウエアはここから「トラ技ARMライタ基板をCMSIS-DAP(デバッガ)として使うときのファームウェア」をダウロードして流し込みます。→当初はこれでやっていましたが、後で別のファームでOKになり不使用です。- トラ技2014-3月号

ここでまだ買えます。(マルツパーツ館) - 部品セットはここで買えます。(マルツパーツ館)

- トラ技2014-3月号

次回は、この時に仕事で作ったPC上のVB.NetなRS485シミュレータを、LPC1114マイコンに置き換えて通信してみるテストです。

昨年に引き続き、行ってきました、兵庫県神鍋高原の民宿「陽喜」さんの「でこぼこオーディオ試聴会」

昨年は経費削減のために夜行バスで移動したのですが、あまり良く寝れなくて会場で眠かった記憶があり、ならば自分で車を運転して行っても同じではないか! ということで運転して行くことに。

東名を始め主な高速道路は土日及び夜間割引があり、割高になる交通費を少しでも削減するには有難い。 そして、愛車のLAFESTA Highway Starは穏やかな乗り味と正確でスムーズなハンドリング、燃費も期待できるので、夜間のドライブも楽しく行けました。

最初に燃費のほうを書いてしまうと、復路途中のSAで、往路含めた燃費。満タン50.99L入って978.6km走ったから、何と19.19km/L。高速ノンビリドライブとはいえ、JC08モード16.2km/Lの15%増しは、ビックリ! 排気量2Lの1.5トンもあるミニバンとは思えない。

2枚目は自宅に到着時点。給油後450キロ走ってメーター読み21.1km/L、出だしの下りの貯金で稼いだ。

ということで、期待を上回る燃費でした。 高速代のほうが倍以上高いんだけどね。。

車の話題はこのくらいにして、オーディオの話ですね、ハイ。

12日夜10時に出発、途中仮眠を入れて、13日(土)朝9時に民宿「陽喜」到着。民宿の前にはすがすがしい景色が広がります。

でこぼこオーディオ試聴会の会場。早速クリアミントを置かせていただく。 それにしても、これだけ揃えるのも並べるのも大変、そして何よりアンプやスピーカーのスイッチャーをマイコン制御で自作されており、瞬時に切り替えて比較視聴できるのがすばらしいです。 その熱意に本当に頭が下がります。

音の寸評ですが、高価なマグネシウム振動板ユニットをしっかり料理されているkenbeさんはさすがワイドレンジです。2度目の試聴となるこの会場でも歪の少ない音でしっかり鳴ってました。

SEASの高級ユニットをまとめたハリーさんの作品は、某ショップ京都店のあのお方に設計を依頼した24db/Octネットワークを装備しており、位相のブレを全く感じない奥行きのある音が印象的でした。ツイーターの音質がわたし好みで一番良かったですし、楽器やボーカルの音の肉付けがすばらしく色気があり、ずっと聞いていたいと思いました。

改造ユニット+コンクリートエンクロージャの遊音工房さんのスピーカーは、ユニット改造の効果か音の良さは感じますが、釈迦に説法ですがクロス付近の位相回転の処理がまだまとまっていない印象で調整途上とお見受けし、今後に期待します。 今や私のようなアマチュアでもユニット単体測定+シミュレーションでインピーダンスや位相関係の改善も含めてネットワークを組む時代ですから大変でしょうがどうぞ頑張ってください。

私の作品も含めて他の小口径スピーカーもそれなりにしっかり鳴っていたと思います。

近くの温泉に入って夕食を外で食べたあと、お楽しみの酒盛り+歓談です。 お酒が入るとオーディオ話に花が咲きますね。

夜の部で酒盛りが始まってしばらくした頃、ちょっと音量オーバーで高価なユニットが飛ぶんじゃないか? というハラハラな一面もありました。 もし飛んだらどうなるのか、次回からは曖昧にしないほうが良さそうに思います。

前後しますが、お昼は、別のお客さんに便乗させていただき、小峠を越えた蕎麦屋さん「床瀬そば」で美味しい本格的な手打ちそばをいただきました。

2日めの昼前に会場を後にして、大阪の「下手の横好き」さんのご自宅にお邪魔させていただきました。 この写真の38cmウーハーシステムや、そのほか計5セットも聴かせていただき、高音質なソースとシステムで聴かせていただきました。

メインスピーカーの巨大な4wayシステムは最後に聴いたのですが、PA用ウーハーの軽い低域は圧迫感が無くて私でも大丈夫でした。(重いドローンとして低域は気持ち悪くなります) そしてFE168EΣをフルレンジで使ったミッドレンジに、ツイーター+スーパーツイーターを付加した構成は、日頃小口径フルレンジをメインで聴いている私にはいつもの音の延長線上に位置した高音質な音で、とても安心感を持って聞くことができました。

(私のスピーカーも聴いていただいたのですが、お褒めの言葉をいただいたものの実際はどうだったのかと少々気にはなりますね。)

まずは左右一体型のヘキサゴン。 モノラルのようにしっかり中央に定位しますが、純モノラルとは違いスピーカーの上のぽっと音が浮かんでいる感じで、読書中のBGMに最適なスピーカーだと思いました。

続いて2012年stereo誌付録のSCANの10cmユニットのスピーカーです。 4ダクトマルチのダブルバスレフで、共振点が8つあり、低域がぽんぽん出てきますし、最低域も30Hzまでしっかり伸びています。 聞けば第一キャビダウトより第二キャビダクトのほうを高い周波数の逆ダブルバスレフとのこと、納得です。 相変わらずこのユニットはフルレンジとしては低域から中高域まで歪が少ないですね。

3番目はウーハーにsbアコースティック15センチを使った2Wayです。このくらいの口径のボーカルは下のほうがふくよかで聴きやすいですね。

最後はこちら、長岡鉄男氏のヒドラのようなスピーカーです。 直接音より関節音を聴かせてくれます。 ホールのような音場感を期待しましたが、もっとライブな部屋で聴けばそんな効果も期待できる気がします。

下手の横好きさんとのオーディオ話も楽しくて、気づけば4時間もお邪魔してしまいました。 本当にありがとうございました。

帰り道、土田SAで近江牛のシチュー。 トロトロで美味しかった。

こうして私の一人小旅行は終わりです。 月曜日は事前に年休を申請していて休み、明日から仕事に復帰します。

昨日AndroidスマートフォンIS11CAを買ったので、今朝のジョギングに早速ポケットに忍ばせ連れ出した。いつもの13.5Kmのコースを寄り道しながら。

夏は5Km付近のセブンと、9Km付近の風土村で水分補給と小休止。汗びっしょりでポケットの中のハンドタオルと一緒のIS11CAだけど、この高湿度環境でも十分な防水性能があるから安心。

9Km地点の「風土村」で休憩→

アクエリアスで水分補給

風土村には、先日僕のお腹にキスマークを付けてくれたポニーの「たいよう」くんがいるので、いつもの朝の挨拶をする。

その後、自宅に向かう途中には牛舎があって匂いがすごく、ジョギング中の身にはかなり辛い。 自然にピッチが上がる。

最後は自宅付近の農道往復1.5Kmで距離調整。 15Kmを目標にしているけど、13.5Kmくらいで足が急に重くなり、右膝が少し悲鳴を上げ始める。 今日もこれくらいにしておこう。

これからはスマホと共に、1時間半のジョギングが楽しくなるな。

タグ VPN ハード

先日、ホテルから自宅にVPN経由で印刷を試みました。

WORKGROUP経由では無理でしたが、IPベースでは成功しました。 市販品のVPNだったらなんてこと無いのですが、LINUXのカーネル再構築を経て構築した環境なので、少し嬉しかったりします。

1

1