日記一覧

当サイトに登録されている日記一覧

今日は敬老の日。 家族で恒例のバーベキューをしました。

このシルバーウイークは、ほとんど仕事の山の片付けに没頭必須ですが、昨日のスピーカー製作と本日の公園家族サッカー(&キャッチボール)+庭バーベキューだけは譲れません。

今年は上の写真のように、サザエとホタテも生きたままのを買ってきて焼いてみました。 いやあ、うまいっす!

肉は地元の水郷鶏と干潟の椿ポーク。 これもまた、ジューシーでした。 もちろん、定番のしいたけ、ピーマン、長ネギ、たまねぎも美味しい。

そして最後は、余熱で焼くおばあちゃんのかきもち。

これでまた明日からの元気が沸いてきました!

先週、D級アンプのパッシブプリの件を日記にしました。

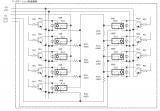

この記事にも書きましたが、当面の目標はリレー切り替え式のリモコン化アッテネータです。

リレーの接点の品位による音質変化も気にはなりますが、音の良いと言われる接点劣化の少ないリレーは1個500円以上します。 アッテネータで使うと個数が多いので、これだけでhypexのUcD32MPアンプの本体価格と同じくらいになってしまいます。

そのため、できるだけ安いリレーということで、定番(?)のHSIN DA PRECISION の941H-2C を使います。今回はDC5V駆動なので941H-2C-5Vを使用。

しかしさすがにいきなり組み上げてしまってから出てきた音に?マークが付くと困るので、事前に2個のリレーと抵抗を組み合わせて、Lパッド型アッテネーションで音質確認をしておきました。 まあ、劣化している気もしますが、どこが劣化している、というのもわからない程度の、何となくフォーカスがぼやける感じの傾向、というだけでした。 ということで問題無しと判断、このリレーを使います。 秋月で1個100円

さて、回路のほうですが、先日仮に組んだごとうさん式の有接点ロータリーアッテネータ劣化版の回路そのままで良いか、しばし考えました。

- まずは、入力/出力インピーダンスが違うので実際に組み合わせるDACとアンプのインピーダンスで計算したい。

- リレー式なので、音質に影響のある部分への直列抵抗は極力減らせるように考えたい。

途中、不完全な回路でごとうさんのダメ出しをいただき、出来上がったのがこの回路図です。 左下のリレー1個がミソで、ここでR2側に並列に入れるようにして、R1側インピーダンスが上がりすぎるのを防いでいます。なるほどの設計ですね、さすがごとうさんです。

抵抗値の計算は、ごとうさんの案から少し変更かけて、粗々こんな感じ。これからもう少しに詰めます。

基板への実装レイアウトの検討。当初は制御回路は分けたほうが良いと思っていましたが、それよりも小型で配線長を短くする方がメリットがありそうです。 でもマイコンまで一緒に乗せるのは単に小型化したいだけなので、本当は別にすべきかなあ。

さて、肝心の使用抵抗ですが、KOAの金属皮膜抵抗(1/2W)とbispaのLGMFS(1/4W)をテストしまして、KOAは無難な音質ながら高域に少々ざらつきあり改善したい、bispaは高域は上品ですが1/4Wだったからか低域の量感が減ってしまいます。1/2Wなら大丈夫なのかな・・

bispaのLGMFSA(1/2W)に行くべきか、他のごとうさんのお勧めを試すべきか、まだ迷っています。

そして、マイコン、ARMのmbedでC/C++を3年ぶりに書くわけですが、開発環境もOSインストール時に真っ新で新たに入れなおさないといけません。(汗) プログラムが出来上がるのはいつの日か?

cafeステッカー、自分で自分に注文して (^^;;

ようやく今日洗車して6箇所に貼りました。

千葉県周辺で見かけたら、合図をしてね?。

(画像がピンボケですがご容赦を。。)

他の写真は、下のcafe内ぶろぐを参照ください。

cafe内ぶろぐの記事

本日、今年最後の仕事を引き渡してきました。

一年の締めくくりに相応しい、質の高いMotion仕事ができました!

既存制御装置の置き換え案件。

今年の5月頃から地道に準備してきて、10月末から本格的にソフト作成を行い、制御盤出荷前検査を経て現場へ。 ・・いつもなら可能な機械メーカー試運転は既存機械転用なのでありません。

そして現地短期間の集中工事・試運転立ち上げによって、製品の生産が可能となりました。

思えばここ1年、国内で設計して機械メーカー試運転・倉庫納入までで引き渡す仕事の数々、現地での立ち上げ仕事はありませんでした。 そのぶん楽でしたが、 やはり機械を動かして最後の製品を出すのが結果なので、久しぶりに充実した仕事ができました。

(追記)今回は一人ではなくて共同でソフトを作って組み合わせ、試運転も複数名で行い完成させた、ということも、楽しくできた要因だったです。

来年もまた、こういう仕事ができると良いなあ。

こんなに暑いお盆に仕事の話題はどんなものかナ、と思いつつ、仕事しかしてないんだから仕方ないのでその話題です。

Motion制御で多軸(1CPUあたり32台)のプログラムをコーディングするのにも随分慣れてきました。(というよりとっくに飽きているんですが。笑)

そんな中で、自分で感じたことを(機密に触れない範囲で)少しでも記していければと考えています。始めはBLOGで書いていって、後でWEBにでもまとめてゆくつもりです。

まず今回は当たり障りの無い力技の効率化法から。。

シーケンサーのラダープログラムを書いていて、ある1ブロックが出来上がりました。 このブロックをコピーしてデバイス置き換えによって32軸分に展開する場面です。 あなたならどうしますか?

一番効率の良い方法は、

1→2→4→8→16→32

というように倍々でコピーしてゆく方法です。32=2の5乗ですから、5回コピーすれば出来上がります。

しかし、これには落とし穴があります。

デバイス番号の手書き打ち込みで置き換えを行う際に、間違える可能性が高いことです。

たとえば、下記のデバイスを置き換えるとしましょう。

No1 No2 No3

1軸目 M2001 M2401 M6001

2軸目 M2002 M2421 M6041

3軸目 M2003 M2441 M6081

:

32軸目 M2032 M3021 M7281

No1は+1ずつ足していって書き換えるのでわかりやすいですが、No2は20ずつ足してゆくことになります。 これが1ブロックで多数ある回路を展開するような場面で、上記の2条法により行う場合には、以下のような間違いが起きる可能性があります。

(コピーされたままの状態でデバイスを手動で振りなおすことを想定)

【コピー1回目】

・・まず間違えない

1軸目 M2001 M2401 M6001

↓ ↓

2軸目 M2002 M2421 M6041

【コピー2回目】

・・+1、+20、+40 が

+2、+40、+80に変わる

1軸目 M2001 M2401 M6001

↓ ↓ ↓

3軸目 M2003 M2441 M6081

2軸目 M2002 M2421 M6041

↓ ↓ ↓

4軸目 M2004 M2461 M6121

【コピー3回目】

・・+1、+20、+40 が

+4、+80、+160に変わる

1軸目 M2001 M2401 M6001

↓ ↓ ↓

5軸目 M2005 M2481 M6161

2軸目 M2002 M2421 M6041

↓ ↓ ↓

6軸目 M2006 M2501 M6201

3軸目 M2003 M2441 M6081

↓ ↓ ↓

7軸目 M2007 M2521 M6161

4軸目 M2004 M2461 M6121

↓ ↓ ↓

8軸目 M2008 M2541 M6281

赤印のところ、+160のはずが+80に間違えてしまいました。 悪いことに、この間違いは他の軸が間違えていないことと、プラスする数値が固定化されていないため次の【コピー4回目】の作業で発見される可能性も低く、見落とされがちです。

さて、結論から行きましょう。

このような場合は、私は以下の2つの方法のどちらかを採ります。

(1)1軸分ずつ順番にコピー?置き換えを繰り返す。

(2)デバイス一括置き換え機能を活用する。

(1)は間違える可能性もあるのですが、(この例では+1、+20、+40という)固定化された加算なので間違いにくいし、コピー作業中に間違いを発見できる可能性がかなり高いことから、私は小ブロックのコピーで採用しています。

【コピー1回目】

1軸目 M2001 M2401 M6001

↓ ↓

2軸目 M2002 M2421 M6041

【コピー2回目】

2軸目 M2002 M2421 M6041

↓ ↓

3軸目 M2003 M2441 M6101

【コピー3回目】

3軸目 M2003 M2441 M6101

↓ ↓

4軸目 M2004 M2461 M6141? ←大概はここで間違いに気づく可能性が高いし、ここで気づかなくても 次回以降にいつか気づく・・

(2)はコピー?置き換え?合体作業の一連の設定が面倒なので、大きなブロックのコピーで採用します。

今回はシーケンスラダーのデバイスなのでコメントを事前に入れておけば間違いに気づく可能性が高い例ですが、MotionSFCやPCのソフトなどではコメントは紐付けされておらず、自分で逐次書き込む必要があり、コメントも間違えると間違いはそのまま放置される危険性があり、そういう経験から得た愚直なる「逐次チェック」方式が、結果的に間違いの少なく立ち上げの早い仕事につながっていると思っています。

では、今日はこの辺で。

今日ははもう大晦日。 2006年を振り返ってみます。 (いつものように公私混同の内容で、記事リンクつき。。)

- 年初から1月下旬まで舞鶴出張。 途中、現場で.netプログラムをしたり。

- 帰ってから2ヶ月間、仕事の合間に3D-subakoスピーカーの製作と調整に明け暮れる。4月の頭に、月間stereo誌の読者スピーカーコンテストに応募。 また、測定環境が必要なのでこれを構築。

- 3月末、mc8の初年度(2005年度)の決算業務を実施。

- 4月?7月頭まで、体力勝負の関西方面出張。 お客様の寮で過ごす。 労災特別加入。

- その間、塩ビ管SPの会の関西オフに手ぶらで参加。 スピーカーコンテストの1次審査通過の連絡あり、休日をいただいて3D-subakoスピーカーの最終調整と、方舟での本選に参加。 新人賞をいただき 7月19日発売の8月号に掲載される。

- 7月、音の入り口のグレードアップ。 DAC(Accuphase CD-61)と、PCサウンドカード(Onkyo SE-90CI)を購入し、PCによるミュージックサーバー化。 その純度の高い音の虜になる。

- 7月31日、Iさん邸にて緊急オフに参加。

- 8月上旬、那須に2泊3日の家族旅行。

- 8?10月、3D-subakoのハイスピード化改良。 やがて3D-subakoHSとなる。

- 8月上旬?9月上旬、福岡のお客様で休みなしで連日深夜のきっつ?ィお仕事。 途中、2度ほど噴火して鎮火。 なんとか引き上げてくる。

- 11月、subako-HSを完成させ、塩ビ管SPの会の横浜オフに参加。

- 10?12月上旬、社内サーバーの仮想OS化に着手。 同時期に公開されたVine Linux 4.0を組み込み、2台構成のサーバー環境を構築。 Musicサーバーもこの中に組み込み。

- 12月、3D-subakoの低域高調波歪測定を行い、HSバージョンを分解し、32Hz再生に挑戦、好結果を得る。

こうして振り返ると、仕事とオーディオが同じくらいの比重だった1年でした。(笑) 来年は、もっと未来の仕事に繋がる種を撒かねば・・

小生のブログ読者の皆様、本年1年間ありがとうございました。 来年もまた公私とも頑張りますので、よろしくお願いします。 良いお年を!

暑いですね!

この時期のトレーニングをどうしてゆくのかによって、秋以降のメインシーズンの結果に差が付く気がして、あまりセーブしたくない気持ちですが、 何しろ暑いのですから、バテてしまって無理して健康を害してしまっては元も子もありません。

スマートフィット100

そんなわけで、千葉市内にできた24時間利用可能なジム「スマートフィット100」に夏のキャンペーンでお得に入会し、毎日車通勤途中に立ち寄りトレッドミルで10キロ走ることにしました。

なぜ毎日10キロかといえば、最近手にした福澤潔氏の著書:「3時間切り請負人」が教える!マラソン<目標タイム必達>の極意 を読んで、無理に長い距離や苦しい練習をするよりも、まずはコツコツできることを積み重ねるほうがケガせず無理なく長続きすると感じたからです。

「30キロ走トレーニングやインターバルトレーニングは不要」ということで読むと少し安心します。まあ自分的にはTペース(乳酸性作業閾値)走くらいは時々しないと気が済まないと思いますが。

大転子ランニング

さて、前置きが長くなりました。今日のメインは「大転子ランニング」の話です。

「大転子ランニング」とは、マンガ家の みやすのんきさんの著書 「大転子ランニング」で走れ! マンガ家 53歳でもサブスリー という本で提唱されている走法です。

私は昨シーズン、結果的にサブ3.5を逃しましたが、今まで試してきた体幹ランニングやツイスト走法に多少なりに疑問があって、フォアフット走法や、なんば走りにトライしたりしてきました。 でもどちらもある程度の効果はあるものの、タイムという成果には直結しませんでした。(現時点では小指接地のフラットフットです)

心の中では、「だけど体幹を捻るのは疲れるし持病の腰痛が出るから避けたい」という気持ちが強く、試しに みやすのんきさんの最初のランニング本 走れ! マンガ家ひぃこらサブスリー 運動オンチで85kg 52歳フルマラソン挑戦記! を買って読んでみたところ、共感できる部分が多くあり、走法に関してより詳しく書かれた「大転子ランニング」のほうも拝読した次第です。

前作からそうでしたが、まずはツイスト走法を痛快にバッサリ否定されていて、「そうだよなー、だっておかしいもの」と共感します。

「大転子ランニング」については、前作ではイメージを抱く程度しかわからなかったのですが、今作ではよりわかりやすく、かつ「スローシザース」という練習方法を経て体得しやすくなるように書かれています。 もちろんこの走法の要は骨盤の動きにあるわけですが、加えて「伸張‐短縮サイクル(Stretch-Shortening Cycle; SSC)」を有効に使えるフォームであるべきことなので、逆に言えばこの本に書かれていることをマスターできれば、SSCを活用した効率的な走法をマスターできるということになりますね。

とはいっても、骨格や全身筋肉図を見て文章を読んでも、理解するには時間がかかるし、何より大転子(骨盤)の動きや力の入れ方、腕振りとの関係、膝や重心との関係など、結局のところは自分で走ってイメージ合わせするしかありません。

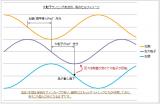

この1週間、朝練でトレッドミルやロードを走って自分なりにある程度の入り口を理解したつもりなので、最初の理解ということでグラフを一つ上げておこうと思います。

位相関係グラフ(セルフイメージ)

この走法を始めてまだ1週間のサブ3.5狙いの私が、みやすのんき先生(と呼ばせていただきます!)のご指導の中身をきちんと吸収できている可能性は低いかもしれませんのであしからずご容赦ください。

説明します。 基準となるのは何と言っても足に重心が完全にかかって体重の上下動が止まった時の膝の位置をゼロとするのがわかりやすいですね。(膝が真下を通過するとき、という意味ではないです)

ここの脚のゼロ点に対して、大転子(骨盤)は90度先行しており、ゼロ点にて地面からの反力を受けて(実際にはこのグラフよりもずっとダイナッミックに力を受けて加速し)前方に動き始めます。

一方で腕の振りはどうかというと、脚(膝)と180度位相をもった正反対の位置として書いてあります。 腕振りの下死点では、上体の旋回を補助して、大転子と胴側の動きを補助します。 それ以外の位置では、できるだけ肩甲骨周りの一体として、ストレスフリーで振られているイメージです。

この図は正しいのか、間違っているのか、ちょいちょいなのか(笑)は、みやすのんき先生に聞いてみたいところですが、 ひとつ言えるのは、走行スピードによって大転子の先行位相が変わるだろう、ということです。 ウオーキングの時は脚との位相差はゼロに近く、脚が後ろにある時に大転子も後ろにある。 著書に書かれたサブスリーレベルの人のガチ走りイラストのような、よりダイナミックな走りでは先行位相差は90度より広がる。(105度とか、そういうイメージ?)

私も、今後のトレーニングによってこの図をもっと実際を反映したものにしてゆきたいと考えていますので、現状はこれでご容赦いただければと思います。

「大転子ランニング万歳!」と叫べる日が来ることを願って、今年54歳になる私も頑張ります!

(追伸) 当サイト内の 趣味のはなし:マラソン ページにも、この本をリンクしました。

タグ ランニング 健康 ランニングエチケット

皆さん、ランニング中の武漢肺炎ウイルス対策、どうしていますか?

3月上旬頃ではあまり気にすることもありませんでしたが、無症状感染者が町中に広がっていると思われる今の状況で、マスクをして走るか否か? 考えさせられる問題ですね。

世の中には、都内の有名な公園でマスク無しランナーが歩行者の脇を通り過ぎるのをみて批判する芸能人がいたり、そうした批判の反動で早朝や田舎道しか走らないぞ!と決める人など、様々です。 私は様々な状況に応じた現実的で具体的な解決策を得たいので、実際にマスクをしてどうなるか試してみようと考えています。

まずは、下のリンク先の研究で、真後ろに付くランナーは距離1~2m程度では感染リスクが高く、斜め後ろか並走が勧められています。

ランナーのセーフディスタンス(ベルギーとドイツの共同研究)

また、山中教授が、咳やくしゃみをする時と同様に、ジョギング中のエチケットも重要と動画で説いています。この中で山中教授は、マスクは息が苦しいので、バフというネックを覆う布をして走ることを勧めています。

私もフォローしている、ランたなチャンネルのたなーさんは、ウレタンマスクの携帯を勧めています。 人とすれ違う時だけすればよい! 現実的な答えですね!

というわけで、私もこんな格好で走ってみました。 出張先の街中のホテルから郊外の国道に出るまでの間、3人の歩行者とすれ違いましたが、すっと上げてマスクをして走り、離れてからまた下ろす、というやりかたで16.7Km走ってきました。

こんなのどかな場所なので、街中以外は歩行者は全くおらず、折り返して戻ってくるまでは快適なランニングでした。

しかし、街中に戻ってきて問題が発生!

顎にかけていたマスクは汗でびっしょりに濡れていて、装着すると水膜ができていて呼吸ができません。 無理に吸おうとしても、「ジュルジュル」音とともにしょっぱい汗が入ってくるだけで窒息しそうになりました。

致し方ないので、他人とすれ違う時は、指で少し前に引っ張って口元に空間を開けて通過するしかなく、 この方法は改善の余地がありそうです。

(追記)

表側も、下のようにポリエチレンを被せて走ってみました。 方法としては成功で、10キロランの最後に街中に帰って来た時でもマスク部分をさっと上に滑らせて、乾いた状態のため十分に機能しました。

しかし、その後あらためてポリエチレンの中に仕舞うのが困難で、3回中2回は一度立ち止まって、マスク自体を外してポリエチレンシートを整えて顎にかけなおす、という作業になってしまいました。 また、ポリエチレンシートの表裏がわからなくなるので、その点も工夫が必要と思います。 これなら、単にポケットに仕舞って走るほうが良いかもしれませんね。

(追記おわり)

山中教授の推奨するバフや、たなーさん推奨のウレタンマスクが通気性は良さそうですが、マイクロミストの飛散防止の効果は一般的な不織布マスクよりやや劣ると思われますので、どうにか今回の方法を改善して不織布マスクで走れないかなあ・・と考えています。

走っている時に汗で濡れなければ良いので、ポリエチレンのコンビニ袋を切って、マスクを覆った状態で顎にかけて走り、人の近くを通る時にポリエチレンシートを外してマスクを装着する、離れたらまたシートをかぶせる、という案を思いついたところです。 次回チャレンジしてみようと思います。

(追記)こんなのにマスクを消費するのは勿体ない! と思う人もいると思うのですが、私は日ごろから使用したマスクは毎日、次亜塩素酸ナトリウム0.02%水溶液で除菌して乾かすことで、1週間使っています。 そして、その使い古したマスクを石鹸で洗って乾かして、ラン用として流用します。 これなら勿体なくなんかないですね。 週に2回走る人は2枚を回せばよいですね。

(注記)最終対策?を書いた続編の記事はこちらです。

以前のトピで書きました測定機器の、Behlinger ECM8000が届きまして。

早速、カゼかインフルか判定つかなかった熱の下がり具合をみつつ、休み休みやりました。 (体調不良で仕事休んでこんなことやってちゃダメですよね。。) お蔭様で夕方には36度台まで下がってました。

ファンタム電源兼自作マイクアンプをテキトーに完成させて、測定しました。 え?中ですか?? とても見せられるものではありません(^^;;

とりあえず測定風景っぽい画像ってことで。 カメラ用の三脚を流用です。 使えるものは全て代用。

まずは、いつものWaveSpectraで。 入力ボリウム最大にしても、今までより感度が低い。 オペアンプ TI NE5532P 内臓の2回路パラって、 帰還抵抗値ボリウムをMAX(50KΩ)に上げてもこの程度。

しかし測定結果自体は、これほどフラットな高域を除いては今まで取ってきたものにほぼ等しいので一安心。 特に2日に取ったELECOM MS-STM5とは高域以外ほとんど差が無いですね。あんな安物でも結構やるじゃん。 あ、この測定ではマイク補正かかっていませんので念のため。

さて、では鬼門のSpeakerWorkshopでの測定です。

★今回は、「まずやってみました。」という感じのデータですので

その旨胸に仕舞って読んでください。 ★

そして1から10まで、いつもの オヤさんのブログと同じようにやってみることから始めました。

1、CH間位相補正。 これはマイクを使わないのでゲイン不足に苦しまずにできます。

2、マイク補正。 これもデータを参照設定するだけなので。。

3、Gate時間を算出するためのPulse測定。

・・ここからマイクと片chループバックさせた専用ケーブルを使用しての測定です。 早速、マイクアンプのゲイン不足。AM値で20K以上必要なところ、5Kしか出ません。 でもこれ以上ボリウムを大きくすると、家族迷惑になるし、 と りあえず今回はこれで測定しちまうぞと。 Gate時間の設定方法は、英文マニュアルや 非公式マニュアルを読んでみたものの、判ったつもりでもPulse測定グラフみてもどうして良いのかさっぱり。 結局、30Hzが測定可能なように 0-33ms間のデータをPickするようにGate設定をしただけです。何の意味も無い鴨。

4、NearField 測定 マイクをユニット直近に(私は5cmくらいにしました。)

5、Port 測定 スパイラル出口に突っ込んで・・

6、FarField 測定 今回は軸上1m。 50cmくらいの方が良かったか?

上記を重ね合わせたグラフが、↓です。

がひょーん。 低域不足の図。

100Hz 付近のピークは何だろう。。 WaveSpectraでは出ないし、WaveGainでPCからリアルタイム生成してWaveSpectraで取っても出 ないから、デバイスやマイクアンプ関連の問題では無さそう。。うーん、SpeakerWorkshopの何かか。。

その他、でこぼこが大きいのはその通りって感じです。 正直言うと気にすれば気になります。 特に50Hzのディップは、位相が反転するのでどうしようも無い。。

そ れと、黄色の線のGate測定(間接音をカット)ですが、30Hzまで測定できるハズが、実際は100Hz以下が急降下。 ・・ これって位相が遅れすぎ て33msのゲートでちょん切られちゃってるってことですよね、たぶん。 イヤー、SpeakerWorkshop恐るべし! 「バックロード的なス ピードある低音」と思ってきたことの誤りを、気になった次の日に見事に指摘されてしまった感が有ります。 なんだ、40Hz付近のヘルムホルツ共振と変 わらないじゃんって。(涙) これは相当凹みます。。 <でも↓でswanも同様でした、少し安心。>

7、S-Swan-FE108Sも測定。

念のため、これも測ってみました。

思ったとおり、50Hz以下はほとんど出ていない感じですね。まあ球形空気室の積層が剥がれて空気漏れしているっていうのも大きな原因ですね(笑)。

それにしても、100から200Hzは低域出過ぎくらいに(ちょっとブーミーで聞き疲れする)出ているはずなんですが、 SpeakerWorkshopよ、君は低域控えめに出るのか? 原因不明。

<060304追記>S-Swanも33msのGate測定をしてみました。↑の画像は差し替え済。これもやっぱり100Hz以下が落ちているので、33msくらいではバックロードの低音は取れないみたいです。という結論に今日はしておこう。<追記おわり>

subakoとswanを同じボリウム位置で測定。swan(6N-FE108S)の2から5Khzの音圧の高さが一目瞭然。 subakoの 200Hz強のディップは目立つなあ。。 低域の厚みはSwanの勝ちですが、でもsubakoの聴き疲れしない低音の質は大いに魅力です。 ウッドベー スのソロなど聴き惚れちゃいます。

ということで、大変駆け足でしたが、これにて今回のクールは終了。

週末に屋外で測定するかもしれませんが。(笑)

それにしても、オヤさんのサイトがなかったらこんなこと、私には出来なかったでしょう。 感謝感激、雨あられです。 本当にどうもありがとうございました。

<060304 ここにも追記>

屋外での測定をしました。

一応、影響の少なそうなデッキ上を選んで向きも考慮したつもり。。 Wavespectraでsinスイープで取ったF特が、予想通りに低域だらさがりで凹凸の少ない綺麗なグラフだったのですが、PC保存時に迂闊にも消してしまいました(涙)。

で、SpeakerWorkshopでの測定グラフです。

中域以下は室内のグラフと似ています。 高域は室内の測定で軸上からずれていたのか、壁の反射で減衰していたのか。。 そして200Hzのディップが消えています。 どうやら部屋の影響だったようです。

これでわかったことは、SpeakerWorkshopで測定すると室内でもそこそこの測定ができると見て良いのでしょうか。。 まあこれも「やってみました」というレベルの話です。。

2

2